- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

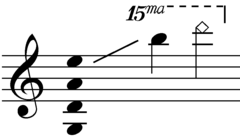

Il violino uno strumento musicale della famiglia degli archi, dotato di quattro corde accordate ad intervalli di quinta. Si tratta dello strumento pi piccolo e dalla tessitura pi acuta tra i membri della sua famiglia. La corda pi bassa (e quindi la nota pi bassa ottenibile) il sol3, il sol subito sotto al do centrale del pianoforte (do4); le altre corde sono, in ordine di frequenza, il re4, il la4 e il mi5. Le parti per violino utilizzano la chiave di violino (chiave di sol). Quando devono essere eseguite note e passaggi particolarmente acuti, si usa un'indicazione che avvisa di trasportare le note interessate all'ottava superiore. Fino al XVIII secolo, invece, a seconda della tessitura dello specifico brano o frammento musicale, veniva usato un grande numero di chiavi secondarie: chiave di basso all'ottava superiore, contralto, mezzosoprano, soprano, e chiave di violino francese. Violinista chi suona il violino; l'artigiano che lo costruisce o lo ripara il liutaio. Il pi noto violinista di tutti i tempi fu un italiano, Niccol Paganini, nato a Genova nel 1782 e morto a Nizza nel 1840. Anche molti tra i liutai pi famosi e apprezzati del mondo sono italiani: tra questi, Antonio Stradivari, Giovanni Paolo Maggini, Giovanni Battista Guadagnini ed inoltre le storiche dinastie degli Amati, dei Guarneri e dei Testore.

Il violoncello è uno strumento musicale del gruppo dei cordofoni a corde sfregate (ad arco), appartenente alla famiglia degli archi; è dotato di quattro corde, accordate ad intervalli di quinta giusta. Presentano dei tagli ad "effe" sulla tavola armonica (o piano armonico). La sottofamiglia dei "violini" si differenzia così dalla sottofamiglia delle "viole" che comprende invece la viola da gamba e altri strumenti antichi con tagli a "C", accordati per quarte e terze, con corde in numero variabile da tre, a sei-sette o più. Si suona da seduti tenendo lo strumento tra le gambe, poggiato su un puntale presente nella parte inferiore dello strumento. L'esecutore conduce l'arco trasversalmente sulle corde. Il violoncello moderno possiede quattro corde accordate ad intervalli di quinta giusta: la corda del La (cantino), del Re, del Sol e del Do. La corda del La emette un suono tre semitoni più in basso del Do centrale e la corda del Do è due ottave più basse del Do centrale. L'accordatura dello strumento è dunque una ottava sotto a quella della viola. Il violoncello è strettamente associato alla musica classica, è parte dell'orchestra d'archi e dell'orchestra sinfonica, del quartetto d'archi e di molte altre formazioni di musica da camera. Molti sono i concerti e le sonate scritte per violoncello. Viene usato in minor misura anche nella musica leggera, nel rock, heavy metal, e meno comunemente nella musica popolare.

Le fonti più antiche riguardanti il violino ci permettono di far risalire la sua nascita all'inizio del XVI secolo. I primi esemplari (i cosiddetti protoviolini) erano probabilmente soltanto un'evoluzione di strumenti ad arco preesistenti. Erano costruiti in "famiglie" comprendenti 3 taglie diverse di strumenti, approssimativamente corrispondenti alle tessiture di soprano, contralto o tenore, e basso. A Venezia, il maggior centro di produzione di tali strumenti del XVI secolo in Europa (sono ivi annoverati, in questo periodo, circa 140 liutaî), il violino era comunemente chiamato "lira": nel secondo decennio del '500, ovvero negli anni in cui il violino e la lira da braccio andavano codificandosi nella loro forma definitiva, erano presenti in città contemporaneamente sette "lireri", ovvero costruttori di strumenti ad arco. Nella prima parte del XVI secolo, il soprano ed il contralto di viola da braccio potevano avere solamente tre corde; mentre per il basso si potevano trovare accordature sia a tre sia a quattro corde, secondo i trattati dell'epoca, arrivando talvolta fino a cinque, secondo alcune fonti iconografiche. La gran parte delle ipotesi tradizionali pongono l'apparizione dei primi violini veri e propri, dotati della stessa forma e medesima accordatura usata ancora ai nostri giorni, nell’Italia settentrionale, a Cremona con Andrea Amati, a Brescia con Gasparo da Salò, Zanetto e Pellegrino Micheli, ed a Venezia con la famiglia Linarol. Tuttavia ricerche più recenti pongono fondati dubbi su quasi tutte le attribuzioni degli strumenti ad arco italiani del XVI secolo oggi sopravvissuti e presenti nei musei. Perciò, non rimane agli studiosi che basarsi sui soli documenti, la cui interpretazione è resa più difficile da problemi terminologici. Nonostante ciò, da questi dati si vede chiaramente che la nuova famiglia di strumenti ad arco apparve quasi nello stesso tempo in varie parti d'Europa: oltre che nell’Italia settentrionale, in Francia (a Parigi e Lione), in Germania (dove Martin Agricola segnala nel 1545 la presenza di gruppi di violinisti polacchi), nei Paesi Bassi (specialmente in Bruxelles e in Anversa), a Praga. Si può quindi supporre che il violino sia nato come strumento di musicisti ambulanti, durante i primi decenni del XVI secolo, da una fusione di strumenti diversi, quali le vielle e le ribeche a tre corde. Tra questi musicisti possiamo collocare sia i violinisti polacchi citati da Agricola, sia i gruppi di polistrumentisti e danzatori di origine ebraica che dalla Lombardia si diffusero fino ai Paesi Bassi ed all'Inghilterra, il cui influsso fu probabilmente ancor più determinante per lo sviluppo della famiglia delle viole da braccio. Una recente ricerca dimostra invece, sulla base di documenti reperiti negli archivi veneziani, come l'origine ebraica di questi musici sia da ridefinire: Ambrogio Lupo ed i Bassano, musici alla corte dei Tudor, avevano origini italiane e vissero e lavorarono a Venezia come sonatori o liutai, prima di trasferirsi in Inghilterra. I "Violoni" (gruppi di sonatori itineranti presenti in area padana) avevano tutti pressoché indistintamente origine Italiana. Il violino nel XVI secolo era usato principalmente nella musica di danza; tuttavia in Italia assunse molto presto funzioni più nobili, nelle corti o nelle chiese: nel 1530 a Brescia abbiamo la citazione del termine "violino" e circa dieci anni dopo anche a Venezia troviamo violini in varie "Scuole" e durante le messe e le processioni. In realtà, protoviolini erano già presenti ed usati a Venezia, e probabilmente altrove, fin dai primi anni del '500, ma venivano definiti con i termini "violette" o "lirini". Le formelle del monumento funebre del Doge Barbarigo (1501 - 1515), oggi custodite presso il Museo Ca' d'oro di Venezia, contengono, a conferma, uno strumento ad arco con tutti i caratteri già in essere del violino della metà del XVI secolo. .

La liuteria tradizionale cremonese è un'antica forma di artigianato tipica di Cremona, dove si costruiscono strumenti ad arco quali violini, viole, violoncelli e contrabbassi. La cultura dei "saperi e saper fare liutario della tradizione cremonese" è stata iscritta il 5 dicembre 2012 nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO durante la VII conferenza di Parigi del Comitato Intergovernativo.

Le ƒƒ (effe) sono una tipologia di fori di risonanza presenti sulla tavola armonica di diversi strumenti musicali, come gli strumenti della famiglia del violino, le chitarre acustiche a tavola arcuata e le semi acustiche da esse derivate, e alcuni modelli di mandolino in stile nordamericano. Il nome deriva dalla loro forma, che ricorda la lettera ƒ in corsivo. Altri cordofoni sono muniti di differenti tipologie di fori di risonanza, come le viole da gamba (che hanno dei fori a c), la chitarra acustica a tavola piatta (che ha un foro circolare) o i liuti (che hanno dei fori a rosetta); alcuni strumenti hanno altri fori aggiuntivi, sotto la tastiera, vicino al bordo o sulle fasce dello strumento.

Con il termine clavicembalo (altrimenti detto gravicembalo, arpicordo, cimbalo, cembalo) si indica una famiglia di strumenti musicali a corde, dotati di tastiera: tra questi, anzitutto lo strumento di grandi dimensioni attualmente chiamato clavicembalo, ma anche i più piccoli virginale e spinetta. Questi strumenti generano il suono pizzicando la corda, anziché colpendola come avviene nel pianoforte o nel clavicordo. La famiglia del clavicembalo ha probabilmente avuto origine quando una tastiera è stata adattata a un salterio, fornendo così un mezzo per pizzicare le corde. Il termine stesso, che compare per la prima volta in un documento del 1397, deriva dal latino clavis, chiave (intesa come il meccanismo che utilizza il movimento del tasto per azionare il leveraggio retrostante), e cymbalum, termine che designava nel Medioevo gli strumenti musicali con corde parallele tese su una cassa poligonale e senza manico, come i salteri e le cetre. In ogni caso, la più antica descrizione nota del clavicembalo risale al 1440 circa. I costruttori di clavicembali e strumenti simili sono detti cembalari o cembalai.

L'arpa (dal latino tardo harpa, di origine germanica) è uno strumento musicale cordofono a pizzico. Esistono vari tipi di arpe. Per quello che riguarda la musica popolare e tradizionale, molte culture e geografie hanno tra i propri strumenti qualche variante di arpa: si ha così l'arpa celtica, le varie arpe africane, indiane, ed altre ancora. In ambito occidentale, il termine arpa non altrimenti specificato si riferisce quasi sempre all'arpa da concerto a pedali, della quale esistono varianti acustiche ed elettriche. L'arpa da concerto a pedali è dotata di 47 corde tese tra la cassa di risonanza o cassa armonica e una mensola detta "modiglione", con un'estensione di 6 ottave e mezzo e intonata in do bemolle maggiore. I suoni estranei a questa tonalità si possono ottenere agendo su 7 pedali a doppia tacca; ogni corda è in grado di produrre tre note diverse ed è possibile costruire una scala cromatica. Le corde più corte, quindi più vicine alla cassa di risonanza, producono suoni acuti, mentre nelle corde più lunghe il suono è più grave. Una moderna arpa da concerto è costituita da circa 1415 pezzi, di cui alcuni in legno.