- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il termine Barocco fu introdotto nella storiografia per classificare le tendenze stilistiche che segnano l'architettura la pittura e la scultura, e per estensione la poesia e la letteratura tra il XVII secolo e la prima metà del XVIII. Il termine "barocco" fu utilizzato in campo musicale, per definire lo stile della musica a partire ai primi del Novecento, come vediamo nel saggio di Curt Sachs Barokmusik del 1919.In campo musicale il Barocco può essere considerato come uno sviluppo di idee maturate nel tardo Rinascimento ed è perciò difficile, e anche arbitrario, voler stabilire una netta demarcazione cronologica precisa di inizio e di fine del periodo barocco in musica. Dal punto di vista geografico, la musica barocca ha origini in Italia, grazie al lavoro di compositori come Claudio Monteverdi, benché verso la metà del XVII secolo essa iniziò a prendere piede e svilupparsi anche in altri paesi europei, sia attraverso i musicisti italiani (compositori, cantanti, strumentisti) che vi erano emigrati, sia attraverso i compositori autoctoni che svilupparono un autonomo indirizzo stilistico, come per esempio in Francia dalla seconda metà del XVII secolo. Attualmente il termine "musica barocca" è rimasto convenzionalmente in uso per indicare indistintamente qualunque genere di musica evolutosi fra il tramonto della musica rinascimentale e il sorgere dello stile galante e poi di quello classico, in un arco cronologico che, secondo gli schemi di periodizzazione adottati dai maggiori dizionari e repertori bibliografici musicali andrebbe dal 1600 (prima opera giunta integra fino a noi) al 1750 (morte di Johann Sebastian Bach) Il termine "musica barocca", pur entrato nel linguaggio comune, e la relativa periodizzazione, tuttavia, non sono praticamente più utilizzati dalla musicologia, a causa dell'estrema varietà di stili e dell'eccessiva ampiezza temporale e geografica, che non consente di vedere in modo unitario e coerente diverse manifestazioni dell'arte musicale. Del problema era già cosciente il musicologo Manfred Bukofzer che nel 1947 pubblicò il libro Music in the Baroque Era from Monteverdi to Bach, a lungo rimasto manuale di riferimento, in cui significativamente preferiva parlare, già dal titolo, di Musica nell'età barocca e non di "musica barocca". In altre parole per Bukofzer la musica barocca, intesa come uno stile unitario ed organico, non esisteva. Per questo motivo proponeva di adottare, invece, il criterio della distinzione tra i tre grandi stili che attraversano la musica occidentale tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento: lo stile concertante italiano, lo stile contrappuntistico tedesco e lo stile strumentale francese; operando, poi, un'ulteriore bipartizione, ovvero quella tra idioma strumentale e idioma vocale. Esso tuttavia presuppone una rigida visione dei fenomeni musicali legati a un'ideologia nazionalistica di stampo ottocentesco, contraddetta dai fatti storici, che non tiene in debito conto la circolazione di idee, pratiche sociali e musicali, come pure di musicisti e musiche nell'Europa del XVII e XVIII secolo. Nel 1982, in un volume della Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, dedicato alla musica del XVII secolo, il musicologo Lorenzo Bianconi rifiutava di usare il termine "barocco" o anche "musica dell'età barocca", a motivo dei fenomeni diversi e antitetici, e dell'eterogeneità di tante correnti e tradizioni che caratterizzano la musica di quell'epoca storica. In generale, oggi, in campo musicologico più che di "musica barocca" si preferisce talvolta parlare di "musica del Seicento", estendendo questa periodizzazione non soltanto alle musiche prodotte nel XVII secolo, ma anche a quelle di compositori nati in quel secolo, oppure di scorporare il primo Settecento, definendolo come "l'età di Bach e Handel", massimi compositori dell'epoca, legati al linguaggio musicale ereditato dal Seicento e a una scrittura fondata sul contrappunto, pur fondato sulla moderna tonalità e sull'armonia che ne consegue, e sul suo sfruttamento in senso espressivo. La musica dei due sommi compositori tedeschi è caratterizzata da elementi tanto dello stile italiano che francese, da loro magistralmente assorbiti, elaborati e adoperati in modo originale nella loro produzione.

Terni (Interamna Nahars in latino) è un comune italiano di 109 340 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Umbria. L'area della conca ternana risulta interessata da insediamenti stabili già in età protostorica, come è testimoniato dalla necropoli delle Acciaierie, utilizzata a partire dall'ultima fase dell'Età del Bronzo finale (X sec. a.C.) fino a tutta la fase iniziale della prima Età del Ferro (IX secolo/inizi VIII sec. a.C.) da una comunità cospicua, riconducibile alla facies protostorica detta Cultura di Terni. L'abitato pertinente alla necropoli era posto nella fascia collinare e pedemontana a nord dell'attuale città, probabilmente nella zona della Civitella, mentre solo in età più tarda (VII sec. a.C.) si avrà la nascita di un vero e proprio centro protourbano nell'area posta alla confluenza tra fiume Nera e torrente Serra. I dati archeologici sembrano confermare, quindi, la tradizionale data di fondazione della città, collocata al 672 a.C. in base ad un'iscrizione del 32 d.C. (Corpus Inscriptionum Latinarum XI, 4170) . Le genti preromane che abitavano tali insediamenti nelle fonti latine sono chiamate Nahartes (da cui il nome della città, Interamna Nahartium, ossia dei Naharti), etnonimo che accomuna tutte le popolazioni umbre che vivevano lungo il corso del fiume Nahar (il Nera) in fondo alla valle. Città ad elevato tasso di sviluppo industriale sin dal medioevo, quando era un ricco e combattivo libero Comune con decine e decine di mulini ad acqua, nel XIX secolo vide crescere la sua potenzialità industriale nella seconda rivoluzione industriale, tanto da essere soprannominata "La Città d'Acciaio" e la "Manchester italiana". Ospita le famose Acciaierie fondate dal 1884 e dal 1875 con un'importante Fabbrica d'Armi, tuttora attiva, oltre ad impianti idroelettrici ed opifici specializzati nei settori tessile e chimico. Prima città industriale in Italia dopo quelle del famoso Triangolo, ha subìto pesantissimi bombardamenti nel corso della seconda guerra mondiale da parte degli Alleati. Nel XXI secolo, Terni conserva soprattutto una struttura moderna, sorta soprattutto con le ricostruzioni post-belliche. Nonostante ciò sono ancora rintracciabili nella città rinvenimenti archeologici dell'età del ferro, monumenti romani, medievali e barocchi. Alle zone urbane moderne, infatti, si alternano paesaggi verdi (in primis la cascata delle Marmore e la campagna ternana), e nonostante la II grande guerra, numerose sono ancora le testimonianze di resti romani, medievali, rinascimentali e barocchi.

In musica, la suite (in francese successione) è un insieme di brani, per uno strumento solista, un complesso da camera o un'orchestra, correlati e pensati per essere suonati in sequenza. I pezzi che compongono una suite vengono chiamati tempi (o movimenti) e nella musica barocca sono tutti nella stessa tonalità. La suite porta anche il nome di ordre (in particolare quelle di François Couperin), partita o sonata da camera, sebbene quest'ultimo non sia propriamente un sinonimo: nella sonata i singoli movimenti prendono il nome dall'indicazione di tempo iniziale (adagio, andante, allegro, ecc.), mentre nella suite hanno nomi di danze. La struttura è però identica.

Lo scacciapensieri è uno strumento musicale idiofono costituito da una struttura di metallo ripiegata su sé stessa a forma di ferro di cavallo in modo da creare uno spazio libero, in mezzo al quale si trova una sottile lamella di metallo che da un lato è fissata alla struttura dello strumento e dall'altro lato è libera.

La musica dell'Italia è stata tradizionalmente uno degli indicatori culturali dell'identità nazionale ed etnica italiana e occupa una posizione importante nella società e nella politica. L'innovazione musicale italiana, nella scala musicale, nell'armonia, nella notazione e nel teatro musicale, ha permesso lo sviluppo dell'opera, nel tardo XVI secolo, e gran parte della musica classica europea moderna, come la sinfonia, il concerto e la sonata, spaziando tra un ampio spettro di opere e musica strumentale classica e di musica popolare tratta sia da fonti locali che importate. La musica popolare italiana è una parte importante del patrimonio musicale del paese e comprende una vasta gamma di stili regionali, strumenti e danze. La musica classica strumentale e vocale è una parte iconica dell'identità italiana, che spazia dalla musica colta sperimentale e dalle fusioni internazionali alla musica sinfonica e all'opera. L'opera è parte integrante della cultura musicale italiana ed è diventata un importante segmento della musica popolare. Anche la canzone napoletana e la tradizione dei cantautori sono popolari stili nazionali che costituiscono una parte importante dell'industria musicale italiana, accanto a generi importati come il jazz, il rock e l'hip hop degli Stati Uniti.

Col termine musica classica ci si riferisce alla musica colta, sacra e profana, composta o avente radici nel contesto della cultura occidentale. Essa abbraccia approssimativamente un arco di tempo che comincia dall'XI secolo e si estende fino al XX secolo o, a seconda delle convenzioni, fino all'età contemporanea. Tale periodo include, in particolare, il periodo caratterizzato dallo sviluppo e impiego prevalente dell'armonia tonale, codificata tra il XVII e il XIX secolo. In contesti più specializzati il termine "musica classica" può essere anche riferito, in senso più restrittivo, al periodo musicale detto Classicismo, ma nel linguaggio comune l'espressione è intesa nel suo significato più esteso (in opposizione a musica leggera o a musica popolare). I confini della categoria sono sfumati e opinabili, in quanto il marchio di classicità viene in genere assegnato dai posteri; dunque, ciò che oggi si definisce "classico" non lo era necessariamente ai tempi in cui venne composto. In particolare, a seconda dei contesti il concetto di "musica classica" può includere o no la musica colta contemporanea. L'indicazione di "musica classica" in riferimento alla musica colta europea appare agli inizi del XIX secolo, allo scopo di "canonizzare" il periodo che va da Bach a Beethoven, passando per Händel e Mozart, come l'epoca d'oro della musica e i primi riferimenti a tale utilizzo, secondo quanto riportato nell'Oxford English Dictionary, risalgono intorno al 1836.Una caratteristica importante della musica colta europea è l'abbandono della tradizione orale e l'introduzione di un sistema di notazione musicale, sviluppato gradualmente a partire dal IX secolo. Nel corso del tempo l'improvvisazione e l'ornamentazione estemporanea o ad libitum, di uso comune fino al XVII e XVIII secolo, hanno gradualmente perso spazio nell'esecuzione del repertorio scritto, nel quale la volontà del compositore, trasferita nella notazione, viene interpretata nei limiti della composizione stessa, senza più concedere spazio a modifiche arbitrarie della musica da parte degli esecutori.

Un'intavolatura è un metodo alternativo al pentagramma per scrivere la musica. Anche se non è il termine italiano corretto, spesso si utilizza la dicitura tablatura o tabulatura (dal lat. tabula, "tavola"). È un sistema di notazione musicale adatto per gli strumenti a corda ed è diffusamente utilizzato nella musica pop odierna per chitarra e basso. L'intavolatura era un sistema per scrivere la musica molto usato per gli strumenti polifonici a pizzico e a tastiera dei secoli XVI e XVII; questo sistema, anziché indicare l'altezza del suono, illustrava la posizione delle dita del suonatore sulla tastiera. Un'intavolatura si compone di un certo numero di linee orizzontali ognuna rappresentante una delle corde dello strumento, quindi 6 per una chitarra moderna e da 4 a 6 per un basso moderno. Da sinistra a destra è rappresentato il tempo, ogni rigo rappresenta una corda, i numeri scritti sopra ogni riga rappresentano il tasto da premere sul manico dello strumento. L'intavolatura indica solo la successione di corde da premere, ma non ha modo di rappresentare la durata di queste note senza usare riferimenti esterni. Inoltre, rappresentando direttamente le corde e i tasti da premere, invece delle note come sul pentagramma, è necessario scrivere in modo esplicito a quale strumento ci si riferisce perché ognuno di essi può avere una disposizione diversa delle corde.

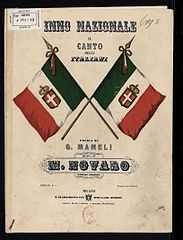

Il Canto degli Italiani, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, Inno di Mameli, Canto nazionale o Inno d'Italia, è un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo si compone di sei strofe e un ritornello che si alterna alle stesse. ed è musicato in tempo di 4/4 nella tonalità di si bemolle maggiore. La sesta strofa riprende con poche variazioni il testo della prima. Il canto fu molto popolare durante il Risorgimento e nei decenni seguenti, sebbene dopo l'unità d'Italia (1861) come inno del Regno d'Italia fosse stata scelta la Marcia Reale, che era il brano ufficiale di Casa Savoia. Il Canto degli Italiani era infatti considerato troppo poco conservatore rispetto alla situazione politica dell'epoca: Fratelli d'Italia, di chiara connotazione repubblicana e giacobina, mal si conciliava con l'esito del Risorgimento, che fu di stampo monarchico. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia diventò una repubblica e il Canto degli Italiani fu scelto, il 12 ottobre 1946, come inno nazionale provvisorio, ruolo che ha conservato anche in seguito rimanendo inno de facto della Repubblica Italiana. Nei decenni si sono susseguite varie iniziative parlamentari per renderlo inno nazionale ufficiale, fino a giungere alla legge nº 181 del 4 dicembre 2017, che ha dato al Canto degli Italiani lo status di inno nazionale de iure.

Con il termine clavicembalo (altrimenti detto gravicembalo, arpicordo, cimbalo, cembalo) si indica una famiglia di strumenti musicali a corde, dotati di tastiera: tra questi, anzitutto lo strumento di grandi dimensioni attualmente chiamato clavicembalo, ma anche i più piccoli virginale e spinetta. Questi strumenti generano il suono pizzicando la corda, anziché colpendola come avviene nel pianoforte o nel clavicordo. La famiglia del clavicembalo ha probabilmente avuto origine quando una tastiera è stata adattata a un salterio, fornendo così un mezzo per pizzicare le corde. Il termine stesso, che compare per la prima volta in un documento del 1397, deriva dal latino clavis, chiave (intesa come il meccanismo che utilizza il movimento del tasto per azionare il leveraggio retrostante), e cymbalum, termine che designava nel Medioevo gli strumenti musicali con corde parallele tese su una cassa poligonale e senza manico, come i salteri e le cetre. In ogni caso, la più antica descrizione nota del clavicembalo risale al 1440 circa. I costruttori di clavicembali e strumenti simili sono detti cembalari o cembalai.