- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Jean Genet (Parigi, 19 dicembre 1910 – Parigi, 15 aprile 1986) è stato uno scrittore, drammaturgo e poeta francese, fra i più discussi del Novecento. In lui la vita e l'opera d'arte si intrecciarono profondamente al punto da rendere difficile la distinzione tra episodi inventati ed esperienze realmente vissute dall'autore. Il trionfo di questo atteggiamento è l'autobiografia romanzata del Diario del ladro (1949), in cui Genet racconta la storia di un sé stesso ladro, omosessuale e "marginale" mentre vagabonda lungo l'Europa degli anni trenta. Il carcere, la vita di strada, l'attrazione per marinai e "guappi" dei bassifondi sono una costante della sua opera. Con Querelle de Brest (1947), poi portato sullo schermo da Fassbinder (Querelle de Brest, 1982), Genet ha fissato per sempre il mito omoerotico del marinaio. Nei suoi romanzi e nei drammi bene e male si intrecciano e si completano e l'erotismo, filtrato da un desiderio mai nascosto, si esprime in personaggi ambigui, violenti e a volte corrotti: "Anche se non son sempre belli, gli uomini votati al male possiedono le virtù virili".

Vanessa Maria Gravina (Milano, 4 gennaio 1974) è un'attrice e regista teatrale italiana.

Maxence Fermine (Albertville, 17 marzo 1968) è uno scrittore francese.

Una colonia clonale o genet è un gruppo di individui geneticamente identici, come piante, funghi, o batteri, che sono cresciuti in un dato luogo, tutti originati vegetativamente, non sessualmente, da un singolo antenato. In ecologia, il genet è un organismo che inizia la propria vita come zigote unicellulare e che darà poi origine ad un organismo modulare (alghe, coralli, spugne, etc.), cioè un organismo che si accresce mediante la ripetuta produzione di moduli a formare una struttura ramificata, complessa e difficilmente prevedibile. Dunque, il modulo è un membro di una unità modulare di un clone, non avente la capacità di condurre un'esistenza indipendente se separato dall'organismo parentale. Invece, si parla di ramet quando si vuole identificare un membro di una unità modulare di un clone, avente però la capacità di condurre un'esistenza indipendente se separato dall'organismo parentale: è il caso della Lemna minor, o lenticchia d'acqua.

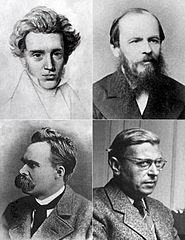

L'esistenzialismo è una variegata e non omogenea corrente di pensiero che si è espressa in vari ambiti culturali e sociali umani, tra filosofia, letteratura, arti e costume, affermando, nell'accezione più comune del termine, il valore intrinseco dell'esistenza umana individuale e collettiva come nucleo o cardine di riflessione, in opposizione ad altre correnti e principi filosofici totalizzanti e assoluti.Nato tra il XVIII e il XIX secolo, trovando ampio sviluppo nel XX secolo, diffondendosi e affermandosi principalmente tra la fine degli anni venti e i cinquanta, esso insiste sul valore specifico dell'individuo e sul suo carattere precario e finito, sull'insensatezza, l'assurdo, il vuoto che caratterizzano la condizione dell'uomo moderno, oltre che sulla «solitudine di fronte alla morte» in un mondo che è diventato completamente estraneo oppure ostile. Esso nasce in opposizione all'idealismo, al positivismo e al razionalismo, assumendo in alcuni rappresentanti un'accentuazione religiosa, in altri un carattere umanistico e mondano, sia pessimista sia ottimista, collegandosi dunque in diversi aspetti all'irrazionalismo e influenzando numerose altre filosofie parallele e successive.A seconda della definizione data al "movimento", un filosofo o un indirizzo filosofico può essere o meno considerato come espressione dell'esistenzialismo. Questo spiega perché alcuni dei filosofi che sono considerati tra i rappresentanti maggiori dell'esistenzialismo (come Heidegger e Jaspers) ne abbiano rifiutato la qualifica, assunta invece come bandiera da altri, come Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. In particolare è Sartre a rendere celebre il termine nel lessico filosofico e nell'accezione popolare, con la sua conferenza L'esistenzialismo è un umanismo.

Elizabeth Debicki (Parigi, 24 agosto 1990) è un'attrice francese.

Catherine Elise Blanchett (IPA: [ˈblæntʃət]; Melbourne, 14 maggio 1969) è un'attrice australiana. Si è imposta all'attenzione internazionale per il ruolo di Elisabetta I d'Inghilterra in Elizabeth (1998), per il quale ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar, e soprattutto per aver interpretato il ruolo di Galadriel nella trilogia de Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson, ruolo poi ripreso ne Lo Hobbit. Nel 2005 vince l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di Katharine Hepburn in The Aviator di Martin Scorsese; nel 2014 si aggiudica l'Oscar alla miglior attrice per Blue Jasmine di Woody Allen. Così facendo, è diventata una delle sette attrici nella storia (insieme a Helen Hayes, Ingrid Bergman, Maggie Smith, Meryl Streep, Jessica Lange e Renée Zellweger) ad aver vinto il premio Oscar sia come migliore attrice protagonista sia come migliore attrice non protagonista; contestualmente, è diventata la prima persona di nazionalità australiana ad aver vinto due Premi Oscar nelle categorie riservate alla recitazione. Nel 2020 è stata Presidentessa della giuria del Festival del Cinema di Venezia.Blanchett è stata candidata in totale sette volte agli Oscar: ha ricevuto la nomination anche per Diario di uno scandalo (2006), Elizabeth: The Golden Age (2007), Io non sono qui (2007) e Carol (2015). Ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe, tre premi BAFTA, tre Screen Actors Guild Awards, tre Critics Choice Awards e una Coppa Volpi al Festival di Venezia. È stata nominata cavaliere dell'Ordre des arts et des lettres dal governo francese nel 2012. Nel 2015 è stata premiata dal Museum of Modern Art e ha ricevuto il BFI alla carriera in riconoscimento del suo eccezionale contributo al settore del cinema. Nel 2017 la Regina Elisabetta II l'ha nominata compagno dell'Ordine dell'Australia per i servizi resi in ambito artistico, umanitario e a sostegno dell'ambiente.

L'autobiografia è un genere letterario che il critico letterario francese Philippe Lejeune ha definito "il racconto retrospettivo in prosa che un individuo reale fa della propria esistenza, quando mette l'accento sulla sua vita individuale, in particolare sulla storia della propria personalità".È scritto da chi, a un certo punto della propria vita, decide di rievocare le fasi già vissute e che sono state per lui particolarmente importanti. L'autore prende coscienza di sé attraverso i ricordi ed è protagonista delle vicende narrate. I tempi verbali per lo più sono al passato. Non sono presenti tutti i fatti della vita dell'autore, ma soltanto quelli che lui vuol far conoscere per presentarsi in un certo modo. Lo stile è generalmente "sostenuto" e vi sono poche inserzioni dialogiche, molte invece sono le riflessioni personali.