- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il volo su Vienna del 9 agosto 1918 fu una trasvolata compiuta da 8 Ansaldo S.V.A. dell'87ª Squadriglia Aeroplani, ideata dal poeta italiano Gabriele D'Annunzio, con la quale vennero lanciati nel cielo di Vienna migliaia di manifestini tricolori contenenti una provocatoria esortazione alla resa e a porre fine alle belligeranze.

La Triplice alleanza fu un patto militare difensivo stipulato il 20 maggio 1882 a Vienna dagli imperi di Germania e Austria-Ungheria (che già formavano la Duplice alleanza) e dal Regno d'Italia. Inizialmente fu voluta principalmente dall'Italia desiderosa di rompere il suo isolamento dopo l'occupazione francese della Tunisia alla quale anch'essa aspirava. Successivamente, con il mutarsi della situazione in Europa, l'alleanza fu sostenuta soprattutto dalla Germania desiderosa di isolare politicamente la Francia. Nel 1914, allo scoppio della prima guerra mondiale, l'Italia, dopo un lungo percorso di avvicinamento e di accordi con la Francia, con il Regno Unito e con la Russia, in forza dell'articolo 4 del trattato, dichiarò la sua neutralità. Nel 1915 la Triplice intesa propose all'Italia, in cambio della sua entrata in guerra contro l'Austria, ampliamenti territoriali a scapito di Vienna e una posizione di dominio nell'Adriatico. Lo stesso anno l'Italia rifiutò le inferiori proposte dei governi di Vienna e Berlino, denunciò la Triplice alleanza ed entrò nel conflitto contro l'Austria. Il posto dell'Italia nella Triplice alleanza venne preso dall'Impero ottomano, che già da molti anni aveva instaurato buoni rapporti diplomatici con la Germania e l'Austria.

Il Risorgimento è il periodo della storia italiana durante il quale l'Italia conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861 fu l'atto formale che sancì, a opera del Regno di Sardegna, la nascita del nuovo Regno d'Italia formatosi con le annessioni plebiscitarie di gran parte degli Stati preunitari. Per indicare questo processo storico si usa anche la locuzione "unità d'Italia". Il termine, che designa anche il movimento culturale, politico e sociale che promosse l'unificazione, richiama gli ideali romantici, nazionalisti e patriottici di una rinascita italiana attraverso il raggiungimento di un'identità politica unitaria che, pur affondando le sue radici antiche nel periodo romano, «aveva subìto un brusco arresto [con la perdita] della sua unità politica nel 476 d.C. in seguito al crollo dell'Impero romano d'Occidente».

Memoria del mondo (in inglese Memory of the World) è un programma dell'UNESCO fondato nel 1992 e volto a censire e salvaguardare il patrimonio documentario dell'umanità dai rischi connessi all'amnesia collettiva, alla negligenza, alle ingiurie del tempo e delle condizioni climatiche, dalla distruzione intenzionale e deliberata. Il programma ha come obiettivi: facilitare la conservazione dei documenti, favorirne l'accesso universale e aumentare la consapevolezza diffusa dell'importanza del patrimonio documentario.

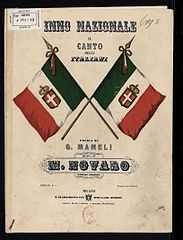

Il Canto degli Italiani, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, Inno di Mameli, Canto nazionale o Inno d'Italia, è un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo si compone di sei strofe e un ritornello che si alterna alle stesse. ed è musicato in tempo di 4/4 nella tonalità di si bemolle maggiore. La sesta strofa riprende con poche variazioni il testo della prima. Il canto fu molto popolare durante il Risorgimento e nei decenni seguenti, sebbene dopo l'unità d'Italia (1861) come inno del Regno d'Italia fosse stata scelta la Marcia Reale, che era il brano ufficiale di Casa Savoia. Il Canto degli Italiani era infatti considerato troppo poco conservatore rispetto alla situazione politica dell'epoca: Fratelli d'Italia, di chiara connotazione repubblicana e giacobina, mal si conciliava con l'esito del Risorgimento, che fu di stampo monarchico. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia diventò una repubblica e il Canto degli Italiani fu scelto, il 12 ottobre 1946, come inno nazionale provvisorio, ruolo che ha conservato anche in seguito rimanendo inno de facto della Repubblica Italiana. Nei decenni si sono susseguite varie iniziative parlamentari per renderlo inno nazionale ufficiale, fino a giungere alla legge nº 181 del 4 dicembre 2017, che ha dato al Canto degli Italiani lo status di inno nazionale de iure.

Francis Lawrence (Vienna, 26 marzo 1971) è un regista statunitense, autore di numerosi videoclip e film. È principalmente ricordato per aver diretto la saga di Hunger Games.

La Confederazione germanica o Confederazione tedesca (in tedesco Deutscher Bund) fu una libera associazione di Stati tedeschi formata dal Congresso di Vienna del 1815. La Confederazione aveva esattamente gli stessi confini del Sacro Romano Impero dopo la Pace di Vestfalia ad eccezione delle Fiandre, ma, contrariamente alla struttura precedente, gli stati membri erano pienamente sovrani. La Confederazione collassò quando la Prussia e l'Austria entrarono in guerra nel 1866. Tutti gli stati costituenti divennero parte dell'Impero tedesco nel 1871, eccetto Impero austriaco, Liechtenstein, Lussemburgo e Limburgo.

I Canti raccolgono la parte principale (e più conosciuta) della produzione in versi di Giacomo Leopardi.

La battaglia di Vienna (polacco: Bitwa pod Wiedniem; tedesco: Schlacht am Kahlenberg; ucraino: Віденська відсіч, Viděns'ka Vidsič; turco: İkinci Viyana Kuşatması) ebbe luogo l'11 e il 12 settembre 1683 e pose fine a due mesi di assedio posto dall'esercito turco alla città di Vienna. Questa battaglia campale fu combattuta dall'esercito polacco-austro-tedesco comandato dal re polacco Giovanni III Sobieski contro l'esercito dell'Impero ottomano comandato dal Gran Visir Merzifonlu Kara Mustafa Pasha, e fu l'evento decisivo della guerra austro-turca (1683-1699), conclusasi definitivamente con la firma del Trattato di Karlowitz. La battaglia vera e propria seguì un lungo assedio di due mesi ad opera degli Ottomani. Si trattava del secondo assedio di Vienna dopo quello del 1529; in entembe le occasioni gli Ottomani vennero respinti, ma in questo caso gli austriaci, con un'abile e pronta controffensiva, privarono i Turchi di gran parte dei territori che aveva conquistato in Europa orientale nei due secoli precedenti, dando inizio al lungo e inesorabile declino dell'Impero Ottomano. L'assedio di Vienna fu posto a partire dal 14 luglio 1683 dall'esercito dell'Impero Ottomano, composto da circa 150 000/300 000 uomini. La battaglia decisiva cominciò l'11 settembre, quando cioè si concluse il raggruppamento dei rinforzi dalla Polonia, comandati da Giovanni III Sobieski stesso, dalla Germania e dal resto dell'Austria, oltre alle forze presenti nella città. L'imperatore Leopoldo I si era rifugiato a Passavia, da cui dirigeva l'attività diplomatica (sostenuto dalla diplomazia del papa Innocenzo XI) indispensabile per tenere unito un esercito variegato in un momento tanto drammatico; di conseguenza i capi militari della città non esitarono a conferire a Sobieski il comando dell'esercito così composto: 30 000 polacchi al comando di Giovanni III Sobieski con cosacchi ucraini (3 000/5 000) e ussari alati, l'élite dell'esercito polacco; 18 500 austriaci, toscani, veneziani e mantovani, al comando di Carlo V duca di Lorena e di Eugenio di Savoia; 19 000 franconi, svevi e bavaresi, al comando di Giorgio Federico di Waldeck; 9 000 sassoni, al comando di Giovanni Giorgio III di Sassonia.In tutto quindi le forze europee contavano su circa 80 000 uomini, contro 150 000/300 000 ottomani che avevano invaso l'Austria. La maggior parte di essi tuttavia non si trovava a Vienna il giorno della battaglia. Le forze cristiane, appena arrivate, conoscevano malissimo il territorio, mentre i soldati all'interno della città erano mal ridotti a causa dei due mesi d'assedio. Buona parte dell'esercito ottomano aveva comunque una scarsissima preparazione militare, e alcuni contingenti ottomani (come i tartari e i magiari) parteciparono solo in maniera indiretta alla battaglia e all'assedio, limitandosi a saccheggiare i territori circostanti e a compiere incursioni. Durante la battaglia l'esercito ottomano non si riunì, ma inviò un corpo ad affrontare i polacco-imperiali, mentre altre truppe continuavano ad assediare la città. In pratica la battaglia fu uno scontro fra i polacchi e la parte militarmente più capace dell'esercito del Gran Visir, che quindi si trovò a combattere in condizioni di rilevante inferiorità e di stanchezza, visto che combatteva da giugno contro la guarnigione di Vienna ed era stato indebolito da diverse epidemie, soprattutto di dissenteria. La maggior parte dell'esercito Ottomano era partita per la guerra nell'autunno dell'anno precedente, con marce che avevano avuto inizio in Crimea, Valacchia, Mesopotamia, Armenia, o dalla stessa Costantinopoli.