- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

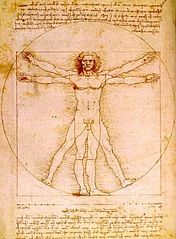

L'evoluzione della storia del nudo artistico è parallela a quella della storia dell'arte nella sua generalità, fatta debita eccezione per le specificità derivanti dal differente grado di accettazione delle scene di nudità da parte delle varie forme di società e cultura che si sono succedute nel mondo durante il corso dei secoli e dei millenni. Quello del nudo è un tema artistico consistente nella rappresentazione all'interno dei vari media artistici - pittura e scultura in primis, ma anche in fotografia e nel cinema - della forma del corpo umano (sia maschile sia femminile) nudo o seminudo; questo è considerato una delle classificazioni principali dell'opera d'arte in accademia. La nudità in arte viene a riflettere nel suo insieme le norme sociali presenti, sia in ambito di estetica che nella concezione di morale, del tempo e del luogo in cui è stata eseguita l'opera. Molte sono le culture che tollerano la nudità nell'arte assai più di quanto non tollerino la nudità nella vita reale, con diversi parametri su ciò che è considerato accettabile o meno. Come genere quello del nudo è una questione complessa da affrontare per le sue numerose varianti, sia formali che estetiche ed iconografiche, e vi sono storici dell'arte che giungono a considerarlo come uno dei più importanti, se non quello di maggior importanza in assoluto, nella storia dell'arte occidentale; secondo lo storico, saggista e critico spagnolo Francisco Calvo Serraller, «la nudità non è solo una forma d'arte, ma è la stessa spiegazione - o logica - dell'arte occidentale: il punto drammatico od incrocio tra il naturale e il cielo, tra l'ideale e il vero, tra il carnale e lo spirituale, in definitiva tra il corpo e l'anima». Anche Javier Portús, curatore d'arte e conservatore del Museo del Prado, ritiene che «da secoli il nudo è stato la forma d'arte per eccellenza presente in Occidente, potendo esso esprimere al meglio tutti gli altri valori attraverso il colore e la materia pittorica».. Anche se spesso associato con l'erotismo, il nudo può in realtà acquisire varie interpretazioni e significati alternativi, da quello inerente alla mitologia e alla religione, allo studio di anatomia o, infine, anche - per le sue qualità intrinseche - quello di massima rappresentazione possibile dell'ideale (nel senso di bene, come principio o valore etico da perseguire) di Bellezza e perfezione estetica, come accade ad esempio nell'arte figurativa dell'antica Grecia. La sua rappresentazione è variata secondo i valori sociali e culturali di ogni epoca storica e di ogni popolazione, e come per i Greci il corpo è stato un motivo di orgoglio così per gli ebrei - e di conseguenza per il successivo cristianesimo - si è rivelato invece fonte d'estremo d'imbarazzo, condizione degli schiavi e dei miserabili. Lo studio e la rappresentazione artistica del corpo umano è stata una costante in tutta la storia dell'arte, dalla preistoria, con la Venere di Willendorf, per fare solamente uno degli esempi più conosciuti. Una delle culture in cui maggiormente è proliferata la rappresentazione della nudità artistica è stata quella del mondo classico nell'antichità greco-romana, ov'è stata presto concepita come ideale (come accade nel nudo eroico), estetico ma anche etico di perfezione e "bellezza assoluta"; concetto questo che è perdurato nel classicismo, condizionando in buona parte la percezione della civiltà occidentale nei confronti non solo del nudo ma anche dell'arte nel suo complesso. Durante il Medioevo la rappresentazione artistica si è limitata ai temi più specificamente religiosi e trattati dalla teologia, basati su brani della Bibbia, il testo sacro cristiano; solamente in tal maniera se ne poteva giustificare la resa nelle varie forme d'arte. Con l'avvio del Rinascimento a partire dalla metà del XV secolo la nuova cultura derivata dall'umanesimo prese una direzione decisamente improntata ad un sempre maggior antropocentrismo; ciò ha portato al ritorno in grande stile del nudo artistico dopo lunghi secoli di occultamento ed affiancando così ai soliti soggetti religiosi dei secoli precedenti anche quelli storico-mitologici risalenti al paganesimo, soprattutto sotto forma di allegoria. È stato poi nel XIX secolo, soprattutto con l'impressionismo, che il nudo ha cominciato a perdere il suo carattere eminentemente iconografico per esser rappresentato nelle sue qualità estetiche molto più semplicemente profane: l'immagine nuda, sensuale ed auto referenziale prese così un poco alla volta il sopravvento. Gli studi attorno al nudo nella sua qualità di genere artistico si sono concentrati nell'analisi fattane dalla semiotica, innanzitutto nel rapporto inerente tra opera e spettatore, così come anche nello studio delle relazioni di genere; il femminismo ha criticato l'utilizzo del nudo in quanto oggettivazione della forma del corpo umano femminile il quale confermerebbe così il dominio all'interno della società occidentale dell'ideologia patriarcale. Artisti come Lucian Freud e Jenny Saville hanno sviluppato una sorta di nudo non idealizzato nel tentativo di eliminare il concetto tradizionale di nudità, andando a cercarne l'essenza al di là e al di fuori dell'idea di bellezza e distinzione discriminante data dall'identità di genere.

La storia d'Italia è l'insieme di numerose vicende locali e cittadine e riflesso della storia universale della sua capitale, Roma, sede dell'Impero prima e del Papato poi. Essa è parte fondante della cultura occidentale, europea e mediterranea. L'eredità storico-culturale dell'Italia si riflette nell'elevato numero di patrimoni dell'umanità presenti nel paese. Luogo di incontro di culture arcaiche come quella etrusca, latina, e sabina, di insediamenti celti e colonie greche e fenicio-cartaginesi, l'Italia antica fu federata dalla Repubblica Romana e divenne il centro dell'Impero Romano. Una prima sistemazione amministrativa in regioni le fu data da Cesare Augusto (27 a.C.-14 d.C.). Divenne poi terra a maggioranza cristiana, abbandonando l'antico politeismo, tra la promulgazione dell'Editto di Milano (313) che garantiva la libertà di culto e quella dell'Editto di Tessalonica (380), che impose di seguire la religione del vescovo di Roma. Con la caduta dell'Impero, l'Italia venne invasa dagli Eruli di Odoacre (476), e poi dagli Ostrogoti di Teodorico (492), dai Bizantini di Giustiniano (535), e dai Longobardi di Alboino (568). Alla dominazione straniera, si accompagnò il processo di divisione politica: l'Italia meridionale fu contesa tra Longobardi, Bizantini e Berberi, quella centrale si consolidò come Stato Pontificio, e quella settentrionale venne inglobata da Carlomagno nel Sacro Romano Impero Germanico con l'incoronazione di quest' ultimo da parte di Papa Leone III nell'anno 800. Con l'umiliazione di Canossa (1077) prima e la pace di Venezia (1177) poi, il Papa indebolì l'Imperatore germanico, favorendo l'ascesa di autonomi Comuni nell'Italia imperiale. Tra questi, le repubbliche marinare di Genova e Venezia acquistarono un grande peso nel corso delle crociate, fatto che provocò una rivoluzione commerciale e mercantile in tutta Italia. Contestualmente, il mezzogiorno veniva unificato nel regno di Sicilia dai vichinghi Normanni. Per intrecci dinastici, corona di Sicilia e diadema imperiale pervennero entrambi a Federico II di Svevia, il quale fu a capo di un impero che si espanse nei paesi baltici e in Terra Santa, ma che si disgregò dopo il fallimento del progetto assolutista di dominare tutta l'Italia per la resistenza di Stato Pontificio, baroni meridionali, e Comuni centro-settentrionali. Dopo le drammatiche crisi del Trecento, la penisola conobbe una nuova epoca di prosperità economica e culturale tra XV e XVI secolo, periodo noto come Rinascimento. Per la sua ricchezza e centralità negli affari europei, divenne il principale teatro dello scontro delle Guerre d'Italia, che coinvolsero le principali potenze dell'epoca, tra cui il Regno di Francia, l'Impero germanico, l'Impero spagnolo, la Confederazone Elvetica, l'Inghilterra e l'Impero ottomano. Sul piano culturale, l'Italia conosceva poi la controriforma, il barocco, ed il neoclassicismo. Dopo la parentesi Napoleonica, gli italiani lottarono per la loro indipendenza ed unificazione in una serie di guerre sotto la guida del Regno di Sardegna sabaudo, occupando il nord, sottoposto direttamente o indirettamente agli Asburgo d'Austria, e le Due Sicilie, governate dai Borbone di Napoli, un ramo cadetto dei Borbone di Spagna. Roma, nel mezzo della guerra franco-prussiana (1870-1871), fu fatta capitale a conclusione del Risorgimento. L'Italia unita divenne uno stato liberale sul fronte economico-politico, mentre in politica estera creò un proprio spazio coloniale in Libia e Corno d'Africa. Le ambizioni territoriali in Europa e la volontà di trovare un suo posto nel concerto di blocchi politici e alleanze sicure portò l'Italia a partecipare alla prima guerra mondiale a fianco della Triplice Intesa. La società italiana, colpita dalla propaganda nazionalista della "vittoria mutilata", aderì gradualmente al fascismo di Benito Mussolini e dei suoi seguaci, saliti al potere nell'ottobre del 1922. L'avvicinamento alla Germania nazista e la formazione dell'asse Roma-Berlino del 1936 saranno determinanti nella scelta italiana di entrare nella seconda guerra mondiale, nel 1940. Dopo il suo fallimento militare, ebbe termine la forma di governo monarchica: l'attuale repubblica fu infatti istituita nel giugno 1946. In seguito alla ricostruzione, vi fu un periodo storico di ripresa economica, militare, sportiva e politica, così come la riaffermazione dell'Italia come potenza industriale, essendo tra le nazioni fondanti del G6 (poi G7, G8 e nuovamente G7 nell'attualità) nel 1975 e del G20 nel 1999. L'Italia è inoltre tra i sei Paesi fondatori dell'Unione europea, la quale opera tramite meccanismi e politiche sovranazionali (come l'euro).

Il Granducato di Toscana fu un antico Stato italiano esistito per duecentonovanta anni, tra il 1569 e il 1859, costituito con bolla emessa da papa Pio V il 27 agosto 1569, dopo la conquista della repubblica di Siena da parte della dinastia dei Medici, reggitori della Repubblica di Firenze, nella fase conclusiva delle guerre d'Italia del XVI secolo. Fino alla seconda metà del XVIII secolo fu uno stato confederale costituito dal Ducato di Firenze (detto "Stato vecchio") e dallo Stato Nuovo di Siena, in unione personale nel granduca. Il titolo traeva origine da quello del Ducato di Tuscia, poi Marca di Tuscia e quindi Margraviato di Toscana, titolo giuridico di governo del territorio di natura feudale in epoca longobarda, franca e post-carolingia. Dopo l'estinzione della dinastia medicea, nel 1737 subentrò la dinastia degli Asburgo-Lorena, che resse le sorti del granducato sino all'unità d'Italia, pur con l'interruzione dell'epoca napoleonica. Tra il 1801 ed il 1807, infatti, Napoleone Bonaparte occupò la Toscana e l'assegnò alla casata dei Borbone-Parma col nome di regno d'Etruria. Col crollo dell'impero napoleonico nel 1814, venne restaurato il granducato. Nel 1859 la Toscana venne occupata dalle truppe del regno di Sardegna e divennero note col nome di Province dell'Italia Centrale. La Toscana venne formalmente annessa al regno sardo nel 1860, come parte del processo di unificazione nazionale, con un referendum popolare che sfiorò il 95% dei si.

Corydon è un saggio in forma di dialogo socratico pubblicato tra il 1911 e il 1924 dallo scrittore Premio Nobel per la letteratura André Gide.