- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il museo del Louvre (in francese Musée du Louvre, IPA [myze dy luvʁ]) di Parigi, in Francia, è uno dei più celebri musei del mondo e il primo per numero di visitatori. Si trova sulla rive droite, nel I arrondissement, tra la Senna e Rue de Rivoli.

Il monumento funebre ad Antonio Canova è un gruppo marmoreo innalzato nel 1827 nella navata sinistra della Basilica dei Frari a Venezia. Fu eretto a memoria dello scultore Antonio Canova (1757-1822) su iniziativa del conte Leopoldo Cicognara e sul modello che lo stesso Canova aveva preparato per un monumento a Tiziano nel 1794. Le parti scultoree furono realizzate dai veneti Antonio Bosa, Bartolomeo Ferrari, Giuseppe De Fabris, Jacopo de Martini, Luigi Zandomeneghi e Rinaldo Rinaldi, scultori seguaci del Canova. All'interno del monumento è custodito il cuore dell'artista, mentre il corpo è tumulato nel Tempio Canoviano di Possagno, luogo di nascita dello scultore.

Luigi Girolamo Vittorio Emanuele Leopoldo Maria Napoleone Bonaparte (Bruxelles, 23 gennaio 1914 – Prangins, 3 maggio 1997), fu il pretendente bonapartista al trono imperiale francese dal 1926 al 1997.

La galleria Borghese è un museo statale italiano, con sede nella villa Borghese Pinciana a Roma. Ospita tuttora gran parte della collezione d'arte iniziata da Scipione Borghese, cardinal-nipote di Paolo V, cui si deve anche la costruzione della villa stessa. Vi sono esposte opere di Gian Lorenzo Bernini, Agnolo Bronzino, Antonio Canova, Caravaggio, Raffaello, Perugino, Lorenzo Lotto, Antonello da Messina, Cranach, Annibale Carracci, Pieter Paul Rubens, Bellini, Tiziano. Si può considerare unica al mondo per quel che riguarda il numero e l'importanza delle sculture del Bernini e delle tele del Caravaggio.. È di proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali, che dal 2014 l'ha annoverata tra gli istituti museali dotati di autonomia speciale.

I furti napoleonici, o più correttamente “spoliazioni napoleoniche”, furono una serie di sottrazioni di beni, in particolare opere d'arte (ed in genere di opere preziose), attuate dall'esercito francese (o da funzionari napoleonici) nei territori del Primo Impero francese, quali la penisola italiana, la Spagna, il Portogallo, i Paesi Bassi e il Belgio, l'Europa centrale. Le spoliazioni vennero costantemente perpetrate nell'arco di venti anni, dal 1797 fino al Congresso di Vienna nel 1815. Secondo lo storico Paul Wescher, le spoliazioni napoleoniche rappresentarono "il più grande spostamento di opere d'arte della storia", che provocò anche diversi danni in quanto "è difficile stabilire con esattezza quante opere d'arte di valore unico andarono distrutte o disperse in quei giorni".Durante il Congresso di Vienna, Austria, Spagna, stati tedeschi e Inghilterra ordinarono l'immediata restituzione di tutte le opere sottratte "senza alcun negoziato diplomatico" sostenendo come "la spoliazione sistematica di opere d'arte è contraria ai principi di giustizia e alle regole della guerra moderna". Venne in fine affermato il principio di come non ci potesse essere alcun diritto di conquista che permettesse alla Francia di detenere il frutto di spoliazioni militari e che tutte le opere d'arte dovessero essere restituite. Secondo la storica Mackay Quynn, gli stati europei, ma specilamente quelli italiani separati dalle Alpi dalla Francia, si trovarono davanti ad elevatissimi costi di trasporto e all'ostinata resistenza dell'amministrazione francese. I Prussiani, vedendosi negato l'accesso alle gallerie del Musée Napoléon, minacciarono di spedire in prigione in Prussia il Direttore Vivant Denon in persona se questi non avesse lasciato agire i propri ufficiali. La strategia dovette funzionare, se in meno di qualche settimana tutti i capolavori dei Prussiani erano pronti per l'imballaggio fuori dai cancelli dell'ex Musée Napoléon, divenuto Louvre. La Spagna inviò funzionari dell'esercito insieme a un discreto numero di militari prima delle conclusioni del Congresso di Vienna, i quali, rompendo i portoni del Musée Napoléon, si ripresero tutte le opere con la forza. Anche Belgio ed Austria mandarono il proprio esercito, senza attendere la conclusione del Congresso di Vienna. Giova ricordare come i furti napoleonici ebbero lunghi strascichi nella storia europea. Durante la guerra franco-prussiana, la Germania di Bismarck chiese alla Francia di Napoleone III la restituzione delle opere d'arte ancora detenute dai tempi delle spoliazioni napoleoniche ma che non erano state restituite.Per quanto riguarda le città italiane, queste si mossero disunite, lente e disorganizzate, prive del supporto di un esercito nazionale, di un corpo diplomatico motivato, e nel disinteresse delle dinastie straniere ai simboli nazionali, oltre che a pagare di tasca propria le spese di spedizione. In Italia le spoliazioni napoleoniche erano sconfinate nelle ruberie e nel vandalismo. Secondo lo storico dell'arte Steinman, gli ufficiali francesi progettarono di staccare gli affreschi di Raffaello dalle Stanze Vaticane e di spedire in Francia la Colonna Traiana. I napoleonici fusero il tesoro della Basilica di San Marco, bruciarono il Bucintoro, la nave ammiraglia della flotta, per ottenerne l'oro delle decorazioni e pagare l'esercito, smantellando l'Arsenale di Venezia, ancora colmo dei trofei militari della Serenissima. I napoleonici tagliarono a pezzi il più grande Rubens in Italia, la Trinita Gonzaga, per poterlo vendere meglio sul mercato, mentre i due pannelli laterali vennero spediti a Nancy e ad Anversa, dove ancora oggi si trovano. Alla ricerca di oro, gli ufficiali francesi tentarono anche di fondere le opere del manierista Benvenuto Cellini. Per la Lombardia e il Veneto, che erano sotto gli Asburgo d'Austria, il governo di Vienna negoziò ma non richiese le opere d'arte portate via dalle chiese, come l'Incoronazione di spine è di Tiziano, commissionata per la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, che non fu restituita perché non fu richiesta ufficialmente al Governo francese. Il governo toscano, sotto gli Asburgo-Lorena, non richiese i capolavori sottratti alle chiese sostenendo che sarebbero serviti a pubblicizzare la grandiosità dell'arte toscana, lasciando così in Francia capolavori assoluti quali le stigmate di San Francesco di Giotto, la Maestà di Cimabue o L'Incoronazione della Vergine del Beato Angelico. Per Parma, sotto ex-moglie di Napoleone, Maria Luigia, adottò un'istanza mediatrice, lasciando metà delle opere in Francia e rimpatriandone laltra metà. Il governo pontificio preferì non richiedere tutto, soprattutto i quadri conservati nei musei delle province francesi come molti Perugino sottratti alle chiese di Perugia, per non turbare la ri-cristianizzazione delle campagne francesi uscite dal giacobinismo. Antonio Canova, delegato dallo Stato della Chiesa ai rimpatri, era dotato di documentazione archivistica assai limitata, e si affidava ai funzionari dell'esercito austriaci. Secondo il catalogo del Canova, dei 506 dipinti portati in Francia, 248 rimasero in Francia, 249 tornarono in Italia, 9 vennero indicati come non rintracciabili, raro caso in Europa di opere catalogate e non restituite.

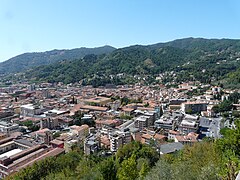

Carrara (Carara in dialetto carrarese) un comune italiano di 62 149 abitanti della provincia di Massa-Carrara in Toscana. il centro pi importante al mondo per quanto riguarda l'estrazione e la lavorazione del famoso marmo di Carrara, un marmo bianco molto pregiato che viene estratto dalle vicine Alpi Apuane. L'emblema della citt una ruota con il motto Fortitudo mea in rot (dal latino per "La mia forza nella ruota"). Questo stemma che era ritenuto dai pi la rappresentazione della ruota del carro con cui si trasportavano i marmi ormai superato dal concetto che esso non altro che il simbolo preso dalla figura del dio celtico Taranis che sempre stato rappresentato con il fulmine in una mano e nell'altra una ruota a sei o otto raggi. Taranis o Toranos, assimilato a Giove, il nume tutelare delle tempeste da cui i cavatori apuani dovevano proteggersi e da cui derivato il paese di Torano, oggi frazione della stessa Carrara. Con Massa, nel periodo tra il XV ed il XIX secolo, costitu il Ducato di Massa e Carrara. Il 12 gennaio 2007 la citt di Carrara stata insignita della medaglia d'oro al merito civile impegnati il contributo dato tra il 1943 e il 1945 alla lotta di Liberazione dal nazi-fascismo che vide impegnati moltissimi partigiani in questa provincia.

Amore e Psiche è un gruppo scultoreo di Antonio Canova, realizzato tra il 1790 e il 1795 ed è conservato presso il museo del Louvre, a Parigi. Una seconda copia, realizzata per mano dello stesso Canova, si trova esposta al Museo statale Ermitage di San Pietroburgo in Russia.

L'Accademia di Belle Arti di Brera, nota anche come Accademia di Brera, è un ateneo pubblico con sede in via Brera 28 a Milano.

L'Accademia Carrara è una pinacoteca situata a Bergamo. Il percorso espositivo, organizzato su due piani e sviluppato in 28 sale, si compone di oltre seicento opere esposte che ricoprono un arco cronologico di cinque secoli, dall’inizio del Quattrocento sino alla fine dell’Ottocento, toccando le principali scuole pittoriche italiane e la pittura d’oltralpe di Fiandre e Olanda. Il museo è affiancato dall'omonima accademia di belle arti.