- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Veio (in latino Veii) fu un'importante città etrusca, situata nel centro della penisola italiana le cui rovine sono situate presso il borgo medievale di Isola Farnese, circa 15 km a N-O di Roma, all'interno dei confini del Parco regionale di Veio. Sorta non lontano dalla riva destra del Tevere durante il X secolo a.C., entrò fin dall'VIII secolo a.C. in competizione con Roma per il controllo dei septem pagi e delle saline alla foce del fiume (campus salinarum), da cui dipendeva parte della sua prosperità. Fu conquistata dai Romani dopo un lungo assedio all'inizio del IV secolo a.C. (data tradizionale: 396 a.C.), rifondata come colonia romana durante il I secolo a.C. e trasformata in municipio da Augusto (Municipium Augustum Veiens). L'estensione e l'importanza della città romana furono tuttavia assai minori rispetto al periodo etrusco. Fu definitivamente abbandonata, in base a quanto suggerito dai dati archeologici ed epigrafici, durante il IV secolo d.C. Definita pulcherrima urbs ("città splendida") dallo storico latino Tito Livio, considerata da Dionigi "la più potente città dei Tirreni" al tempo di Romolo e "grande quanto Atene", fu tra i maggiori centri politici e culturali dell'Italia centrale in particolare tra il VII ed il VI secolo a.C. e con Caere (Cerveteri) la più popolosa città dell'Etruria meridionale. Sede di fiorenti botteghe artigiane già in epoca orientalizzante, sviluppò durante l'età arcaica una rinomata scuola di coroplastica (scultura in terracotta) il cui più celebre esponente fu l'etrusco Vulca, chiamato a realizzare le sculture acroteriali del Tempio di Giove Capitolino a Roma. Stando alle attuali conoscenze archeologiche fu anche la città che introdusse in Italia l'uso di decorare con pitture le pareti delle tombe a camera: la Tomba dei Leoni Ruggenti (circa 690 a.C.) e la Tomba delle Anatre (circa 670 a.C.), rinvenute nelle necropoli poste attorno all'altopiano, sono considerati gli esempi più antichi dell'intera penisola. L'area della città antica riveste oggi grande interesse storico e naturalistico ed è oggetto di indagini archeologiche da parte di istituzioni sia italiane che estere. Il fascino dei luoghi l'ha resa inoltre meta di escursioni da parte di turisti e cittadini romani, in particolare durante i giorni festivi.

La storia di Napoli si estende per circa tre millenni. Il sito esatto in cui si è sviluppata la città, ovvero la collina di Pizzofalcone e le aree limitrofe, risulta frequentato e occupato sin dal Neolitico medio. Napoli nel tempo si è espansa fino a divenire una delle megalopoli più popolose del mondo nel XVII secolo e ha esercitato una profonda influenza sull'Europa sin dall'evo antico. La sua storia si presenta come un microcosmo di storia europea fatta di diverse civiltà, popoli e culture che hanno lasciato tracce anche nel suo eminente patrimonio artistico e monumentale. Per secoli capitale dell'Italia meridionale, ha subito attacchi, invasioni e distruzioni, facendo fronte inoltre a numerose catastrofi naturali come eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, lahar e pestilenze.

La Campania è una regione italiana ricca di eredità storica. Vi si possono trovare resti sanniti, romani, greci, normanni oltre che di svariate altre culture. La regione fu infatti assai popolata fin dall'antichità per via delle favorevoli condizioni climatico-ambientali, oltre che per la sua importanza nei traffici commerciali.

Lucera (AFI: /luˈʧɛra/, Luciörë o Lucérë in dialetto lucerino) è una città italiana di 32 011 abitanti della provincia di Foggia in Puglia. Nota per la sua fortezza svevo-angioina e il suo anfiteatro augusteo, fra i più antichi dell'Italia meridionale, possiede un ben conservato centro storico, cuore amministrativo ed economico della città. Dal 1584 al 1806 fu capoluogo della provincia di Capitanata e del contado del Molise ed è tuttora sede vescovile della diocesi di Lucera-Troia. Importante centro culturale della provincia, per la sua posizione strategica nel territorio conserva l'appellativo di chiave di Puglia. Fu insieme a Brindisi uno dei capisaldi della presenza romana in Puglia, città autorizzata a battere moneta e municipio dopo la guerra sociale.

La ferrovia Lecce–Otranto è una linea ferroviaria delle Ferrovie del Sud Est che raggiunge l'estremità orientale del tacco della penisola italiana. FSE la indica come Linea 7. Fino al 1933 faceva parte delle Ferrovie dello Stato.

La ferrovia Adriatica è la linea ferroviaria che percorre la costa adriatica dell'Italia seguendola per buona parte del percorso. È una delle direttrici fondamentali delle ferrovie italiane e collega tra loro e con il nord del paese città ed aree produttive tra le più importanti dell'Italia centro-meridionale. La sua costruzione fu opera della Società Italiana per le strade ferrate meridionali, tra il 1863 e il 1872. Nel 1906 venne riscattata interamente dalle Ferrovie dello Stato. Nel 1933 la tratta terminale a sud, Lecce-Otranto, è stata ceduta alle Ferrovie del Sud Est; la restante tratta, da Ancona a Lecce, di proprietà dello Stato, dal 2001 è assegnata a RFI.

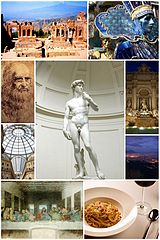

La cultura italiana è il patrimonio collettivo di conoscenze proprio dell'Italia. Fulcro dell'Impero romano e sede della Chiesa cattolica, punto d'incontro di molte civiltà mediterranee, culla di numerosi movimenti artistici, l'Italia è fin dall'antichità tra i più fiorenti centri culturali d'Europa. Dal punto di vista del patrimonio storico e artistico, l'Italia è il paese che possiede la più alta presenza di siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO: sono 55 su un totale di 1121 (luglio 2020), ovvero, più del 5% del totale mondiale, e una stima dice che il paese ha più della metà dei tesori d'arte del mondo. Secondo la Corte dei conti, l'Italia possiede 4.976 musei. Si contano anche 479 siti archeologici, 5.000 beni culturali, 12.609 biblioteche, 46.025 beni architettonici vincolati, 65.431 chiese, 1.500 monasteri, 40.000 castelli assortiti, torri e fortezze, 30.000 dimore storiche, 4.000 giardini, 1.000 principali centri storici.