Palazzo delle Poste (Rovigo)

Il Palazzo delle Poste e Telegrafi è un edificio del XX secolo situato a Rovigo, nel suo centro storico, sede della direzione provinciale (Provincia di Rovigo) di Poste italiane S.p.A.Il Palazzo delle Poste e Telegrafi di Rovigo è sicuramente da annoverare tra le costruzioni storiche connotanti l'architettura del capoluogo.

Le vicende relative alla costruzione dell'importante edificio sono legate a molteplici aspetti di diversa natura ad iniziare dall'epoca in cui fu progettato ed eretto:

- nel 1922 si insedia la prima Amministrazione di Regime, tale cambiamento determina una trasformazione in senso autoritario a tutti i livelli nell'ambito delle amministrazioni locali;

- le opere pubbliche sono considerate come presenza materiale e rappresentativa dello stato e del partito, esse assumono valore di canale di comunicazione e di mediazione tra stato e società;

- il nuovo assetto politico accelera i tempi che separano decisione da esecuzione favorendo l'intensa attività edilizia degli anni ‘20-'30;

- l'esistenza di accordi a scala nazionale tra amministrazione delle poste, delle ferrovie e degli enti locali che favoriscono la definizione delle competenze relative alla progettazione e alla costruzione degli edifici di rilevanza pubblica;

- l'istituzione, a Roma, dell'“Ufficio V” nel 1924, diretto dall'ing. Ferruccio Businari, che centralizza la struttura tecnica dove si elaborano i progetti e si attende alla costruzione degli edifici.

Il compito audace e lo spirito nuovo emergono chiaramente dalle parole del Businari: “…occorreva trovare tra i funzionari dell'Amministrazione artisti che potessero rispondere al nuovo e più delicato compito; e trovare anche un'organizzazione di lavoro che permettesse all'artista di conservare l'indipendenza necessaria perché egli potesse assumere la personalità e responsabilità della sua opera, pur temperando tale libertà con la dipendenza gerarchica inevitabile in una pubblica Amministrazione”1.

Gli architetti-ingegneri Angiolo Mazzoni (1894-1979) e Roberto Narducci (1887-1979) già delegati a compiti di progettazione dalla Società Ferroviaria, sono indicati come responsabili tecnici dell'Ufficio V.

Mentre nota è l'importanza dell'opera di Mazzoni, soprattutto come esperto di edifici ferroviari e di palazzi postali, il lavoro di Narducci risulta trascurato dalla storiografia, sebbene autore di 40 edifici ferroviari e 11 palazzi postali, realizzati tra il 1925 e il 19532.

Tra i diversi aspetti, non da ultimo, appare importante sottolineare il particolare clima culturale nel quale Narducci si forma e lavora: i temi relativi all'architettura, inserendosi da protagonisti nel dibattito socio-culturale degli anni ‘20, assumono il valore di mezzi espressivi dello stato e dal piano più specificatamente culturale, si riversano entusiasticamente nel sociale.

Dal punto di vista dello stile degli edifici, esistono diverse scuole di pensiero più o meno condivise dal Regime: si spazia da un tardo eclettismo-storicistico coniugato secondo una scelta di vari ingredienti, che costituiscono una specie di dizionario di motivi architettonici e di elementi decorativi, ai nuovi impulsi razionalisti di declinazione modernista nord europea (che influenzeranno anche Narducci dopo il 1930) al “classicismo” di matrice piacentiniana, che caratterizza la fase matura del periodo; i valori classici dell'architettura devono esaltare il regime e l'idea imperiale3.

L'ipotesi classica tende ad allontanarsi rispetto alla pura citazione, essa assume un ruolo nodale in una strategia d'avanguardia di ritorno al classico come salvifico atto rigenerativo. Si presuppone la necessità di una selezione dei motivi dentro la trama continua della storia, alla ricerca di un modello architettonico che non richieda imitazione ma comprensione compositiva. In questo modo, tra il presente ed il passato, non c'è contraddizione bensì verifica delle leggi costanti dell'atto costruttivo4.

La storia della costruzione

L'indubbia necessità di una sede adeguata ai moderni servizi postali, a scala provinciale e nazionale, induce il Comune di Rovigo a promuovere nel 1920 la formazione

di due commissioni speciali, addette all'individuazione del possibile luogo per la costruzione del palazzo: la prima commissione nell'Ottobre del 1920 individua l'area

nel centro storico lungo il Naviglio Adigetto (ex Riviera Orfani - angolo ex Vicolo Orfani).

La seconda Commissione, composta da rappresentanti di istituti di Credito e della Camera di Commercio si occupa di stanziare i fondi per l'acquisto del terreno;

infatti, sulla base di accordi tra enti locali ed Amministrazione Centrale, il nuovo palazzo doveva essere costruito a spese dello Stato su di un'area ceduta

gratuitamente dal Comune7. (Solo nel 1934 le procedure di acquisto si concludono, le aree acquisite dal Comune ed occupate dal nuovo palazzo diventano definitivamente parte del Demanio

dello Stato “Ramo PP.TT.)8.

L'impulso per la realizzazione dell'opera è tale che il ras locale Onorevole Vincenzo Casalini, sottosegretario di stato nel 1928, leader del P.N.F., esercita pressioni sul Ministro delle

Comunicazioni, Costanzo Ciano, affinché anche Rovigo avesse al più presto la propria sede postale.

L'impresa di costruzioni rodigina Brancaleon & Chiarato si aggiudica la gara per la demolizione dei manufatti esistenti, sull'area acquistata dal Comune nel 1927, tra 5 ditte come miglior offerente: il contratto è stipulato tra il Comune e l'impresa il 4 marzo del 1927, entro il 20 marzo i lavori di demolizione sono terminati.

Nel luglio 1927 l'inizio dei lavori non è ancora operativo: la consegna del cantiere doveva essere effettuata alla presenza del Capo della Sezione Ufficio Lavori di Ferrara, Ing. Gustavo Galiani. La consegna definitiva avverrà il 30 agosto 1927. Nel frattempo, e fino al 1930, tutti i servizi postelegrafonici di Rovigo continuano ad essere ospitati nei locali della Camera di Commercio in Piazza Garibaldi. L'appalto dei lavori, a cura della Sezione Lavori delle Ferrovie di Ferrara, è affidato, sempre nel 1927, all'impresa di costruzioni F.lli Antonio e Albano Bergamo di Rovigo. La Direzione dei Lavori è degli ingegneri Gustavo Galiani e Maurizio Navaretti. L'inaugurazione ufficiale alla presenza del Sottosegretario delle Comunicazioni Cao e del sostituto procuratore del Re Vincenzo Casalini è del 28 ottobre 19299.

Un edificio di pregio

Nel 1930 il Palazzo si affacciava sul Naviglio Adigetto con ingresso principale in Riviera Orfani (oggi Corso del Popolo). Dal punto di vista distributivo-funzionale il progetto aderisce agli schemi

planimetrici10 improntati dall'Ufficio V.

Un edificio “moderno e complesso” adeguato alla “moderna e complessa” macchina delle poste e dei telegrafi, come risulta dalla descrizione fatta dalla Voce del Mattino:

“…tutta la parte del pianterreno (a sinistra di chi guarda la facciata) è destinata ai servizi postali, mentre la parte destra (Vicolo Orfani) è destinata ai servizi generali provinciali e ai servizi dei valori. Intermedio fra i due è il salone per il pubblico e la sala del capoufficio. Il salone per il pubblico, […] ha da una parte gli sportelli di Accettazione di Corrispondenza e Pacchi a cui sono adiacenti i locali per il servizio dei pacchi, per le Corrispondenze Raccomandate e Ordinarie e infine la sala dei portalettere e il deposito di biciclette dei fattorini. Un altro lato del salone per il pubblico ha gli sportelli per i Vaglia e i Risparmi adiacenti alla Cassa e alla Sacristia. Accanto al salone per il pubblico vi è il locale del Casellario Americano e a lato dell'ingresso una Sala di Scrittura completa i locali adibiti a comodo del pubblico. Una agevole scala conduce al primo piano dove sono sistemati da una parte i servizi Telegrafici e Telefonici a da un'altra i servizi di Direzione Provinciale. Il Palazzo per ragioni di sicurezza è completamente isolato dal muro di cinta e si è potuto così ottenere il necessario giro affinché i furgoni possano compiere il caricamento nell'interno stesso dell'area dell'edificio…”11.

Il perimetro della fabbrica ha la forma di un grande triangolo con un vertice smussato all'incrocio con Vicolo Orfani (oggi Vicolo Caffaratti). La smussatura costituisce la parte principale. Tre volumi diversamente caratterizzati compongono l'edificio, uno principale centrale con soluzione d'angolo e due corpi laterali, disposti simmetricamente, di altezza inferiore12. Il volume centrale alto tre piani adotta in pianta geometrie esagonali. Lungo l'asse diagonale sottolineato dalla soluzione angolare, si susseguono in sequenza gli ambienti di rappresentanza: dall'ingresso, saliti pochi gradini, si accede al grande àtrio che disimpegna la zona per il pubblico, lo scalone principale ed il casellario. Il salone esagonale, dai cui angoli si elevano pilastri conclusi da grandi archi decorati, assume proporzioni monumentali.

Lo stile è un esempio di tardo eclettismo di gusto rinascimentale declinato attraverso schemi di matrice boitiana, ma anche muziana in riferimento al rapporto tra le bianche specchiature con citazioni

degli ordini classici, l'uso del bugnato ed il paramento in mattoni. Inoltre, è chiaramente leggibile l'ispirazione all'architettura rinascimentale di Palazzo Roncale del Sanmicheli (1555) e di

Palazzo dell'Accademia dei Concordi di Sante Baseggio (1814).

Le partiture dei prospetti sono disegnate attraverso una chiara gerarchizzazione delle finestrature. La composizione tripartita orizzontalmente, a doppio ordine, restituisce effetti plastici e chiaroscurali di particolare efficacia. Nella sistemazione degli interni, la ricca decorazione e la modellazione dei vuoti risentono di una certa enfasi barocca, insieme ad una reinterpretazione ed una fusione di elementi manieristi e del tardo-liberty. Il salone è illuminato dall'alto attraverso tre velari di vetro policromi: la luce zenitale conferisce all'interno un carattere sacrale; nella forma dei vuoti e nella sequenza degli spazi è possibile percepire suggestioni piacentiniane13.

La soluzione angolare, l'uso della pietra di Nabresina nella parte a bugnato, gli elementi del doppio ordine, le fasce orizzontali dei marcapiani, delle balaustre e del coronamento accentuano il

ruolo pubblico. L'uso del mattone a vista è un sicuro omaggio ai paramenti laterali della Fabbrica del Duomo, che fa da sfondo. Il binomio mattone-marmo disegna le superfici in relazione al

rapporto tra edificio ed intorno.

L'angolo accoglie l'ingresso inquadrato da due colonne di ordine tuscànico in pietra aurisina concluse da un arco a tutto sesto, sulla cui chiave di volta è rappresentata la testa di Mercurio con il pètaso alato. Lungo l'asse, il medesimo motivo delle colonne con arco ricompare a sottolineare l'ingresso nella grande sala: lo spazio del vestìbolo assume toni ambigui, in equilibrio tra interno ed esterno.

La parte intermedia del primo piano è scandita da lesene laterali e da grandi finestre ad arco balconate; il motivo delle balaustre a colonnine sagomate insieme ai risalti verticali regolano l'intera composizione, misurano le parti. La serliana sopra l'ingresso decorata con stemmi dello Stato, inquadra il balcone d'onore.

Il secondo piano, meno importante, è scandito da finestre rettangolari, da cornici aggettanti e da decorazioni semplificate, nella parte smussata sopra l'ingresso, compare una serliana estremamente stilizzata. A coronamento del volume centrale, l'edificio termina con una cornice dentellata importante sormontata da balaustra a colonnine sagomate. Il retro dell'edificio “moderno” adotta soluzioni sobrie, le superfici dei muri sono prive di reminiscenze stilistiche in contrasto con le ricche decorazioni dei fronti rappresentativi. Il basamento è stilato e le murature di mattoni a vista.

Nel 1966 il Palazzo ha subito una pesante ristrutturazione con sopraelevazione, uno dei corpi laterali è stato ampliato e rialzato per la ridistribuzione dei servizi. Le modifiche strutturali riguardarono: la sopraelevazione dell'ultimo piano con l'introduzione di un piano ammezzato per un totale di 5 livelli, compreso l'interrato; il rivestimento dell'originale mattone a vista con listelli di cotto esteso anche sulla muratura dei piani ammezzato e primo; la ricostruzione delle lesene lisce e a bugnato con elementi di pietra artificiale in cemento bianco; il riutilizzo del cancello in ferro originale in parte riadattato; la ricostruzione della cornice di coronamento ex novo in cemento bianco. Il motivo della loggia centrale, per fortuna, non ha subito rimaneggiamenti.

Nel 2008 Poste Italiane S.p.a.14 ha eseguito un restyling del piano terra.

Gli interni

Il Palazzo è ricco di opere d'arte di vario genere e qualità. Opere di artisti15 locali insieme ad opere di artisti rinomati cui venne conferito l'incarico attraverso concorso o direttamente dal progettista che - avendone la direzione artistica - poteva decidere liberamente sulla decorazione: lo scultore Prof. Giuseppe Milani di Monselice per le sculture esterne; la ditta Pio Ansaloni & Figli di Modena per gli stucchi interni; la Società Anonima Ceramica Ligure per le pavimentazioni a mosaico in grès e porcellana; i fabbri rodigini Celio Ricchieri e Businaro per il ferro battuto; la Ditta Feltrinelli e Donzelli di Milano per i serramenti interni e le lanterne in bronzo; spicca su tutti il rinomato marchio internazionale della Manifattura Fornaci di San Lorenzo nel Mugello per le vetrate ed i velari artistici.

Tra gli interni più espressivi del palazzo, sicuramente si distingue l'àtrio coperto o vestìbolo del piano terra: a pianta esagonale, è caratterizzato da due portali voltati a tutto sesto su colonne in marmo aurisino di ordine tuscànico ed è articolato da pareti scandite alternativamente da lesene, da paraste, da finestrature, da porte, da nicchie per sculture e da rivestimenti in marmo; nella parte superiore, un fregio con mètope in stucco, raffiguranti alternativamente il volto di Mercurio e i fasci littori (i fasci littori sono stati eliminati nel 1943). Il pavimento in mosaico a piccole tèssere quadrate presenta al centro una decorazione dal tema floreale, ripresa probabilmente dall'Ara Pacis Augustae, mentre lungo il perimetro appare una greca stilizzata nei colori del bianco, nero, giallo ocra e rosso scuro.

Il vestìbolo è direttamente collegato ai livelli superiori dallo straordinario scalone in marmo lucidato di Chiampo, che occupa la sala contigua a tripla altezza, un glissando infinito di gradini in

marmo autoportanti a sbalzo, dove ogni singolo elemento è costituito da un unico blocco lapideo.

Dal vestìbolo si accede direttamente nel salone esagonale per il pubblico: anche qui l'architettura d'interni è ritmata da lesene, da paraste e dai pilastri centrali conclusi da volte ad arco, che

dividono lo spazio in due aree distinte: una prima - centrale - separata dagli sportelli in marmo scolpito, dalla seconda detta retrosportelleria destinata agli operatori. L'intero spazio è coperto

ed illuminato zenitalmente da velari in vetro policromi; un velario di forma esagonale insiste sopra lo spazio centrale mentre due rettangolari insistono sulle postazioni degli operatori.

I velari sono composti da tèssere o riquadri con raffigurazioni policrome ispirate alle decorazioni antiche a grottesche, i temi tradizionali comprendono puttini e vasi ornamentali circondati

da fitti racemi vegetali.

Il velario principale a forma esagonale è attualmente mancante del tondo centrale - che in questa sede abbiamo recuperato in una fotografia d'epoca - eliminato nel ‘43 poiché raffigurava lo stemma dello Stato16 insieme con lo scudo dei Savoia sostenuto dai fasci littori.

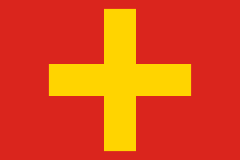

Tutte le vetrate artistiche all'interno del Palazzo sono state commissionate alla Manifattura Chini di Borgo San Lorenzo17, firmate <> e accompagnate dal marchio della manifattura, la graticola inscritta nel cerchio18, simbolo di San Lorenzo martire, patrono del paese di origine della famiglia Chini.

La Manifattura mugelliana, oggetto di innumerevoli studi e pubblicazioni scientifiche in tutto il mondo, non ha evidentemente necessità di presentazioni, tuttavia, è necessario sottolineare che - sebbene vi sia il marchio della nuova manifattura fondata nel 1906 da Galileo Chini (1873-1956) insieme al cugino Chino (1870-1957) - tali vetrate sono da noi attribuite senza dubbio a Tito Chini19 (1898-1947), figlio di Chino, che dal 1925 ne assume la Direzione Artistica. Ad avvalorarne l'attribuzione, oltre che l'analisi comparativa con altre vetrate artistiche, è nostra recente scoperta - inedita e pubblicata in anteprima - il disegno preparatorio a china ed acquarello su carta per le tèssere dei velari relativi al salone del piano terra di Tito Chini, conservato dal figlio, Pier Lodovico Chini. Da questo disegno è stato ricavato lo spolvero, successivamente dipinto su vetro ed infine cotto in forno e riprodotto innumerevoli volte.

Nel corridoio al primo piano, sono state conservate le due finestre originali: le specchiature sono quelle d'epoca, le raffigurazioni policrome sono ispirate alle decorazioni antiche a grottesche.

Nel secondo piano, da segnalare il salone a pianta esagonale, in origine utilizzato per riunioni e per le conferenze del dopolavoro, dove si possono ammirare il pavimento a mosaico ed alcuni arredi in legno originali.

NOTE

1. Ing. Ferruccio Businari, L'Architettura nei Palazzi per le Poste e Telegrafi costruiti e da costruirsi a cura dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in Atti del II Congresso Nazionale

degli Ingegneri Italiani Roma 1931-IX, Casa Editrice D'Arte Bestetti e Tumminelli, Milano-Roma, 1931; pag. 1.

2. <> in Edith Neudecker, Gli edifici postali in Italia durante il fascismo (1922-1944), Casa dell'Architettura Edizioni, Latina, 2007; pag. 53. A proposito di Narducci cfr. Milva Giacomelli, Roberto Narducci (1887-1979), architetto-ingegnere del Ministero delle Comunicazioni in Architettura Ferroviaria in Italia, Novecento a cura di E. Godoli e A.I. Lima, Atti del Convegno di studi tenutesi a Palermo l'11-13 dicembre 2003, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2004; pagg.105-128.

3. Cfr. Neudecker: Il Padiglione d'Onore per la visita romana di Hitler (1938) e la Stazione di Roma Ostiense (1940).

4. Cfr. Muzio in Dedalo, Periodico d'arte e architettura, 1931.

5. In Archivio Storico Comunale: A.S.C.Ro, Serie 10, Serie Speciale 16 Palazzo Postelegrafonico (1919-1934). In Archivio di Stato di Rovigo A.S.Ro, Prefettura Amministrativa, Cat. X. Busta 31-36-44-46

(1914); A.S.Ro, Lavori Pubblici, Busta Speciale 103 (1928-1950).

6. Specifichiamo che con R.D.L. del 30.04.1924 n. 596 fu istituito il Ministero delle Comunicazioni. Nel nuovo Ministero delle Comunicazioni confluì anche l'Amministrazione Autonoma delle Ferrovie

dello Stato; in seguito, con R.D.L. del 07.08.1925 n. 1574 furono affidati a Ferrovie dello Stato lo studio di progetti e l'esecuzione dei lavori di costruzione, adattamento, restauro degli edifici

postali e telegrafici. Tali incarichi, fino allora assegnati agli uffici del Genio Civile del Ministero dei Lavori Pubblici, transitarono di conseguenza al Servizio Lavori e Costruzioni delle

Ferrovie dello Stato.

7. Cfr. Neudecker: << L'accordo tra le amministrazioni delle poste e delle ferrovie e gli enti locali o l'ONC era stipulato con un contratto in cui i comuni si impegnavano a costruire gli edifici

“a loro cura e spese” e a venderli, in un secondo momento, all'amministrazione centrale competente. Le costruzioni, anticipatamente finanziate dagli enti locali, dopo la messa in funzione o il

collaudo, ritornavano allo stato tramite il pagamento di rate annuali da versare ai comuni o all'ONC>>; pag. 52.

8. Il terreno, peritato dal Genio Civile, doveva essere acquistato congiuntamente da Comune, dalla Provincia di Rovigo, dalla Camera di Commercio e dalla locale Cassa di Risparmio. Per questi

primi espropri del 1921 si ricorse alla Legge di Napoli poiché i proprietari si opposero tenacemente all'esproprio. Il Comune, tuttavia, rileva difficoltà all'attuazione del progetto a causa

dell'insufficiente larghezza delle strade sulle quali si sarebbero trovati i nuovi fronti e quindi si decide un arretramento di 3 metri lungo la Riviera Adigetto e lungo Vicolo Orfani.

Un secondo esproprio avviene nel 1927: il Ministero delle Comunicazioni subordinava l'inizio dei lavori al fatto che il Comune di Rovigo doveva ampliare l'area anche sul lato di Via Casalini,

ampliamento reputato necessario per il transito dei furgoni e come zona di rispetto nella parte retrostante l'edificio. Un terzo esproprio veniva ulteriormente richiesto nel 1932 per recuperare

l'area persa con l'arretramento dei fronti del palazzo, ma il Podestà respinge la richiesta. Per gli espropri vedi: Valentina Giolo, Edilizia Fascista a Rovigo, Tesi di Laurea in Storia Contemporanea,

Università degli Studi di Bologna, II sessione, a.a. 2006-2007; rel. Prof. Salvati Maruccia; pagg. 65-70.

9. Per la cronaca nelle riviste d'epoca vedi: Corriere del Polesine del 25.10.1920 e La Voce del Mattino del 27.10.1929 in A.S.C.Ro, Serie 10, Serie Speciale 16 Palazzo Postelegrafonico (1919-1934); Corriere di Rovigo del 10.07.1929 (ACAN); La Voce del Mattino del 29.10.1929 (ACAN); Il Gazzettino del 29.10.1929 (ACAN); Il Corriere Padano del 6.11.1929 (ACAN); Corriere del Polesine del 7.02.1923 in Bobina n. 46 Accademia dei Concordi.

10. Per un elenco esaustivo degli ambienti previsti nello schema distributivo funzionale cfr. Neudecker: <>; pag. 117.

11. Cfr. La Voce del Mattino del 27 ottobre 1929 in A.S.C.Ro, Serie 10, Serie Speciale 16 Palazzo Postelegrafonico (1919-1934).

12. Il progetto presenta analogie con il coevo Palazzo Postelegrafonico di Ferrara di Angiolo Mazzoni del 1929.

13. La Casa Madre dei Mutilati a Roma di Marcello Piacentini (1924-1928).

14. Archivio delle Poste di Rovigo/Area Immobiliare/Stanza 148 Fascicolo Filiale Rovigo, responsabile G. Patrian, per documentazione storica ed elaborati grafici datati 1966 e documentazione Poste Italiane S.p.a.

15. Prof. Giuseppe Milani (1893 Battaglia Terme-1958 Rovigo) scultore che nel 1906 si classificò secondo nel Concorso per il Progetto dell'Altare della Patria di Roma, noto per la cosiddetta “Casa dello Scultore” a Rovigo (1931-34); realizzò i bassorilievi e gli altorilievi esterni (maschere allegoriche di Mercurio, delle muse e dei viaggiatori) e le cornucòpie in marmo. Pio Ansaloni & Figli di Modena del Prof. Pio Ansaloni, ditta specializzata nella esecuzione di lavori a stucco e decorazioni policrome sin dal 1882; la Società Anonima Ceramica Ligure di Genova per il mosaico in grès ceramico e porcellana, ditta impegnata anche nel Palazzo delle P.T. di La Spezia e di Palermo; Feltrinelli e Donzelli di Milano per le finestre e le porte in legno, con specchiature a vetri geometrici molati, dai maniglioni tortili in ottone; l'officina rodigina dei fabbri Celio Ricchieri e di Giovanni Businaro per il ferro battuto, nota per la costruzione della straordinaria volta a botte del Salone del Grano all'interno del Palazzo della Camera di Commercio di Rovigo (1927-1929). Per l'elenco completo di tutte le ditte e le imprese coinvolte nell'opera vedi: “La Voce del Mattino”, 29 ottobre 1929 (A.S.Ro).

16. Non sappiamo se il tondo artistico sia stato effettivamente distrutto ma è interessante notare come l'emblema del Regno fosse stato riprodotto in modo impeccabile nel disegno in tutti i suoi

elementi dalla manifattura mugelliana come prescritto dal Regio Decreto n. 504 dell'11 aprile 1929.

17. in “La Voce del Mattino”, 27 ottobre 1929 “Le opere che il Regime ha compiuto e che S.E. Cao di S. Marco in rappresentanza del Governo, oggi inaugurerà nella nostra Provincia. Una visita al

Palazzo delle Poste” pag. 2 (A.S.Ro).

18. Per ulteriori approfondimenti sulla manifattura mugelliana e sul marchio: Franco Bertoni, Jolanda Silvestrini, Ceramica italiana del Novecento, Mondadori Electa S.p.a., Milano, 2005; pagg. 79,

354, 355, 371.

19. Luisa Chini Velan, Tito Chini. L'uomo e l'artista: 1898-1947. Ricordi, documenti, riproduzioni, corrispondenza, Polistampa, Firenze, 2002.

NOTA FOTOGRAFICA

1. Le immagini 1,2,3,4,5,6,7 riproducono le fotografie, datate 29 ottobre 1930-Anno VIII, provenienti dall'ACAN (Archivio Carlo Alberto Narducci) ovvero l'archivio dell'architetto-ingegnere Roberto

Narducci conservato a Roma presso gli eredi, dichiarato di interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio. Per gentile concessione dell'ing. Carlo Alberto Narducci di Roma.

---

Prima del progetto definitivo

Il luogo indicato per la costruzione dell'importante edificio riguarda un angolo sicuramente di pregio, nel Centro Storico della Città. Non è questa la sede per descrivere la storia dell'

Amministrazione Postale rodigina dal Regno d'Italia fino agli anni ‘30, di cui non manca ampia bibliografia, tuttavia, è necessario soffermarsi sinteticamente su alcuni avvenimenti, che meglio

chiariscono i motivi legati alla realizzazione del progetto narducciano5.

Con la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861, la pubblica amministrazione ed i pubblici servizi subiscono un accentramento ed una riorganizzazione. Nel 1889 è istituito il Ministero delle

Poste e dei Telegrafi.

Per la nuova sede un primo progetto di massima dell'ing. Senesio Cappello viene presentato nel 1914: esso prevede la costruzione di un nuovo palazzo delle R.R. Poste e Telegrafi da costruire sulle proprietà del Comm. Giulio Bisi. Il 25 marzo del 1914 l'edificio non è ancora costruito mentre la Grande Guerra è già alle porte.

Un secondo progetto, presentato al Genio Civile di Rovigo nel 1923, dell'arch. Alfredo Berardi, è respinto e successivamente abbandonato a causa dell'imminente istituzione, nel 1924, del Ministero delle Comunicazioni, che subentra al Ministero delle Poste e dei Telegrafi. All'interno del nuovo Ministero, confluisce anche l'Amministrazione Autonoma delle Ferrovie dello Stato; contemporaneamente, come già accennato, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione, di adattamento, di restauro degli edifici postali sono affidati agli uffici tecnici ferroviari.

Il 23 marzo 2010 in occasione della sua riapertura al pubblico, venne emesso uno speciale annullo postale.