- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La pagina illustra le maggiori feste e tradizioni popolari sacre celebrate in Abruzzo, nel calendario liturgico di tutto l'anno, partendo da fine dicembre, dal periodo del Natale, fino alle ricorrenze dell'8 dicembre, all'Immacolata Concezione, e alle celebrazioni di San Nicola di Bari. Diversi sono stati i folkloristi e i demologi abruzzesi e non che si sono occupati dai catalogare, raccogliere e commentare le tradizioni dell'Abruzzo, partendo da Antonio De Nino, Gennaro Finamore, Vincenzo Balzano, Giovanni Pansa, poi Alfonso Maria Di Nola, Giuseppe Profeta, Francesco Verlengia, Emiliano Giancristofaro e infine Maria Concetta Nicolai.

La Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane è l'opera più importante del palermitano Giuseppe Pitré (1841-1916), pubblicata in ben venticinque volumi tra il 1871 e il 1913. Come il conterraneo Giovanni Meli, il Pitrè divenne medico di professione e venne, grazie ad essa, a contatto con i ceti più umili dai quali raccolse per primi i Canti popolari siciliani, pubblicati in due volumi nel 1871. Molto importante fu anche il contributo della madre, a cui dedicò questa sua prima opera; addirittura disse di lei: «è la mia biblioteca delle tradizioni popolari siciliane». Ai primi due volumi si aggiunsero presto gli altri, dedicati alla cultura popolare, ma anche a giochi, proverbi, indovinelli, feste, medicina popolare, usi nuziali e molto altro. Per i suoi meriti e la sua fama Giuseppe Pitré fu nominato Senatore del Regno il 30 dicembre del 1914, quando anche in America venivano tradotte e pubblicate le sue opere per le Edizioni Crane, specialmente i proverbi e le fiabe, la cui radice comune a tanti popoli egli aveva esaltato rivendicando in una lettera ad Ernesto Monaci la loro ricchezza linguistica con queste parole: «Che bellezza, amico mio! Bisogna capire e sentire il dialetto siciliano per capire e sentire la squisitezza delle fiabe che sono riuscito a cogliere di bocca ad una tra le mie varie narratrici». Come sostiene Giuseppe Cocchiara, l'opera del Pitré presenta due aspetti, uno storico e l'altro poetico, rivelando «un'umanità viva e vibrante» per cui egli era convinto che era giunto il tempo di studiare con amore e pazienza le memorie e le tradizioni, per custodirle. Da questo nacque anche la creazione del Museo Etnografico, dove raccogliere tutti i materiali e gli oggetti pazientemente ricercati per la Sicilia, che oggi porta il suo nome, ed è ospitato nelle ex-stalle della Palazzina Cinese, all'interno del Parco della Favorita. Molto belle sono le pagine dedicate alle storie di Giufà, protagonista di molti racconti comici della tradizione siciliana, e alle feste popolari, soprattutto quella del Natale e quella dei Morti (Commemorazione dei defunti).

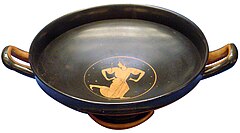

Per teatro greco si intende l'arte teatrale nel periodo della Grecia classica, in particolare il V secolo a.C., periodo a cui risalgono la quasi totalità delle opere teatrali oggi conosciute. Gli ateniesi della Atene classica, per i quali le rappresentazioni erano non solo uno spettacolo ma anche una cerimonia religiosa, conoscevano tre tipi di opere teatrali: la tragedia, la commedia e il dramma satiresco. Le rappresentazioni teatrali avvenivano ad Atene in occasione di tre feste in onore di Dioniso (dio del teatro, nonché dell'estasi, del vino e della liberazione dei sensi) che si tenevano nel corso dell'anno: le Grandi Dionisie, le Lenee e le Dionisie rurali. Il teatro, dato il suo vasto seguito, divenne veicolo di diffusione di idee e problematiche nella vita politica e culturale della Atene democratica.

Milano (/miˈlano/ ; Milan in dialetto milanese, /miˈlãː/) è un comune italiano di 1 398 715 abitanti, secondo comune in Italia per popolazione, capoluogo della regione Lombardia e dell'omonima città metropolitana, e centro di una delle più popolose aree metropolitane d'Europa. Fondata intorno al 590 a.C. da una tribù celtica facente parte del gruppo degli Insubri e appartenente alla cultura di Golasecca, fu conquistata dagli antichi Romani nel 222 a.C.. Il nome originario, tramandato dagli autori latini come Mediolanum, compare in un antico graffito celtico nella forma Meśiolano (dove ś rende, molto probabilmente, il suono /d/). Con il passare dei secoli accrebbe la sua importanza sino a divenire capitale dell'Impero romano d'Occidente, nel cui periodo fu promulgato l'editto di Milano, che concesse a tutti i cittadini, quindi anche ai cristiani, la libertà di culto. In prima linea nella lotta contro il Sacro Romano Impero in età comunale, divenne prima signoria per poi essere innalzata a dignità ducale alla fine del XIV secolo, rimanendo al centro della vita politica e culturale dell'Italia rinascimentale. All'inizio del XVI secolo perse l'indipendenza a favore dell'Impero spagnolo per poi passare, quasi due secoli dopo, sotto la corona austriaca: grazie alle politiche asburgiche, Milano divenne uno dei principali centri dell'illuminismo italiano. Capitale del Regno d'Italia napoleonico, dopo la Restaurazione fu tra i più attivi centri del Risorgimento fino al suo ingresso nel Regno d'Italia sabaudo. Principale centro economico e finanziario della penisola italiana, Milano ne guidò lo sviluppo industriale, costituendo con Torino e Genova il "Triangolo industriale", in particolar modo durante gli anni del boom economico quando la crescita industriale e urbanistica coinvolse anche le città limitrofe, creando la vasta area metropolitana milanese. In ambito culturale, Milano è il principale centro italiano dell'editoria ed è ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla stagione lirica del Teatro alla Scala e alla sua lunga tradizione operistica. È inoltre tra i principali poli fieristici europei e del disegno industriale, ed è considerata una delle capitali mondiali della moda.

La maratona è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera. Si tratta di una gara di corsa sulla distanza di 42,195 km. Gare correlate sono la mezza maratona (21,097 km) e l'ultramaratona, con distanze superiori ai 42,195 km.

I Romani presero dalle culture precedenti, specialmente da quella greca, l'esercizio di quelle attività con le quali da soli o in gruppo, bambini, per puro divertimento, e adulti, per svagarsi dagli impegni quotidiani, giocavano. Il gioco, seguendo la tradizione greca, era considerato dai Romani come dotato di una valenza educativa: i bambini, come avevano insegnato Platone e Aristotele, giocando prendono contatto con la società che li circonda, imparano a rispettare le regole con lealtà, pena l'esclusione dalla comunità.

I giochi inaugurali dell'anfiteatro Flavio si tennero nell'80, per volere dell'imperatore romano Tito, al fine di celebrare il completamento del Colosseo, ai tempi noto come Anfiteatro Flavio (latino: Amphitheatrum Flavium). Vespasiano ne incominciò la costruzione attorno al 70, ma i lavori vennero completati da suo figlio Tito poco dopo la sua morte avvenuta nel 79. Sono rimaste poche prove documentate della natura di questi giochi. Sembra che abbiano seguito lo schema dei Ludi Romani: spettacoli con animali al mattino, seguiti dalle esecuzioni dei criminali verso mezzogiorno, e al pomeriggio combattimenti di gladiatori e la riproposizione di famose battaglie. I giochi con gli animali, provenienti da tutto l'impero romano, comprendevano strane cacce e lotte tra specie diverse. Gli animali giocavano anche un ruolo importante in alcune esecuzioni che fungevano da rievocazione di miti ed eventi storici. Anche le battaglie navali facevano parte degli spettacoli, ma il fatto che venissero tenute nell'anfiteatro piuttosto che su un lago fatto costruire da Augusto è ancora oggetto di dibattito tra gli storici.

La cucina greca antica era caratterizzata dalla sua frugalità, riflettendo un'economia basata sull'agricoltura povera. Era fondata sulla "triade mediterranea": frumento, olio d'oliva e vino.. La nostra conoscenza dell'antica cucina e delle abitudini alimentari greche deriva da fonti letterarie provenienti per lo più dalle commedie di Aristofane e dalle citazioni contenute nei Deipnosofisti dell'erudito Ateneo di Naucrati.

Il centro storico di Roma è stato riconosciuto, sin dal 1980, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Esso comprende 14,308 km² di superficie del territorio comunale, quasi la somma della superficie dei 22 rioni (15,4659 km²) che lo compongono racchiusi all'interno delle mura aureliane (a sinistra del Tevere) e gianicolensi (a destra del fiume), con la sola esclusione di una parte dei rioni Borgo e Prati. Nell'intera città storica, che fa riferimento ad un territorio più vasto rispetto al centro storico, si riconosce il valore di oltre 25.000 punti di interesse ambientale e archeologico censiti dalla Carta della Qualità: in virtù di ciò Roma risulta la città con più monumenti al mondo. Il toponimo Centro Storico indica anche la zona urbanistica 1a del I Municipio e il municipio stesso.