- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

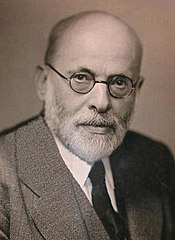

Gaetano Salvemini (Molfetta, 8 settembre 1873 – Sorrento, 6 settembre 1957) è stato uno storico, politico e antifascista italiano.

Ernesto Sestan (Trento, 2 novembre 1898 – Firenze, 19 gennaio 1986) è stato uno storico italiano.

L'Archivio storico italiano è la più antica tra le riviste storiche ancora edite. Fondata nel 1841 da Giovan Pietro Vieusseux insieme a Gino Capponi e pubblicata dalla Deputazione di storia patria per la Toscana, iniziò le pubblicazioni l'anno successivo. Dal 1925 è pubblicata dall'editore Olschki. Tra i suoi principali collaboratori si ricordano i nomi di Isidoro del Lungo, Francesco Novati, Pio Rajna, Carlo Morandi, Roberto Ridolfi, Arnaldo d'Addario, Ernesto Sestan, Franco Cardini. La rivista, ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale, è in fascia A per i settori: 08/C1; 08/D1; 08/E1; 08/E2; 08/F1.

La sua storia ha inizio con il formarsi di un centro abitato di modeste dimensioni in epoca preromana, che acquisì connotazioni propriamente urbane solo dopo la conquista (II secolo a.C.) e colonizzazione da parte di Roma Dopo i fasti imperiali la città decadde a seguito delle invasioni barbariche, ricoprendo un'importanza marginale nel millennio successivo. Subì varie dominazioni per poi divenire un libero comune che si associò alla casa d'Asburgo (1382). Fra il Settecento e l'Ottocento Trieste conobbe una nuova prosperità grazie al porto franco e allo sviluppo di un fiorente commercio che fece di essa una delle più importanti metropoli dell'Impero austriaco (dal 1867 Impero austro-ungarico). Città cosmopolita, rimasta in età asburgica di lingua italiana, importante polo di cultura italiana ed mitteleuropea, fu incorporata al Regno d'Italia nel 1918 a seguito della prima guerra mondiale. Dopo il secondo conflitto mondiale fu capitale del Territorio Libero di Trieste, restando per nove anni sotto amministrazione militare alleata. In seguito al Memorandum di Londra (1954) si riunì nuovamente all'Italia, anche se, inizialmente, con lo status di città amministrata in forma fiduciaria. Dal 1963 è capoluogo del Friuli-Venezia Giulia.

Silvestro II, nato Gerberto di Aurillac (Aurillac, 940-950 circa – Roma, 12 maggio 1003), è stato il 139º papa della Chiesa cattolica, dal 999 alla morte, il primo di nazionalità francese. Prolifico studioso del X secolo, entrato in contatto con la cultura araba, ne introdusse le conoscenze di aritmetica e astronomia in Europa, dimostrando grande versatilità sia nelle scienze applicate, sia in quelle teorico-filosofiche. Si fece conoscere da papi e imperatori per la sua cultura, insegnando a Reims e raggiungendo i più alti vertici ecclesiastici a Reims (il cui arcivescovado fu però contestato canonicamente), a Ravenna, e poi a Roma quale sommo pontefice. Guida ed educatore del giovane imperatore Ottone III, cercò insieme a lui di restaurare l'ordine politico e religioso nell'Europa del Saeculum obscurum, idealizzando una renovatio imperii. Il suo pontificato, per quanto breve, fu estremamente attivo dal punto di vista missionario, nelle disposizioni canoniche relative alla morale religiosa, e nella difesa della cristianità in generale. Fu riabilitato da Cesare Baronio nei suoi Annales Ecclesiastici, permettendo agli studiosi e al clero di scoprire l'alto valore intellettuale e politico di cui si fece portavoce papa Silvestro II.

Papa Gregorio I, detto papa Gregorio Magno ovvero il Grande (Roma, 540 circa – Roma, 12 marzo 604), è stato il 64º vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica, dal 3 settembre 590 fino alla sua morte. La Chiesa cattolica lo venera come santo e dottore della Chiesa. Anche le Chiese ortodosse lo venerano come santo. Sebbene il suo pontificato si sia svolto in uno dei periodi più complicati a livello politico della storia italiana, conservò una incrollabile fiducia nella forza del Cristianesimo; anima tra le più luminose del Medioevo europeo, svolse il suo ministero racchiuso in un corpo minuto e sempre malato, ma dotato di una grandissima forza morale.

L'Esarcato di Ravenna (latino: Exarchatus Ravennatis), anche noto come Esarcato d'Italia, è stato una circoscrizione amministrativa dell'Impero bizantino comprendente, tra il VI e l'VIII secolo, i territori sotto la giurisdizione dell'esarca d'Italia (exarchus Italiae) residente a Ravenna. Il termine viene impiegato in storiografia in un duplice senso: per esarcato in senso stretto si intende il territorio romagnolo sotto la giurisdizione diretta dell'esarca, incentrato sulla Pentapoli formata da Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, Classe e Cesarea; il termine, tuttavia, viene usato anche in senso più ampio per designare l'insieme dei territori bizantini nell'Italia continentale e peninsulare, che per le fonti legali dell'epoca costituivano la cosiddetta Provincia Italiae, sulla base del fatto che anch'essi, fino almeno alla fine del VII secolo, ricadevano sotto la giurisdizione dell'esarca, pur venendo retti da duces o magistri militum alle sue dipendenze.L'esarcato fu istituito intorno al 584, anno in cui è attestata per la prima volta la presenza di un esarca a Ravenna, in conseguenza dello stato permanente di guerra con i Longobardi (che nel frattempo avevano sottratto ai Bizantini all'incirca i due terzi dell'Italia continentale e peninsulare), che comportò necessariamente la militarizzazione dell'Italia bizantina. Le necessità belliche spinsero i comandanti militari ad accentrare i poteri esautorando così le autorità civili che non vengono più attestate dalle fonti a partire dalla seconda metà del VII secolo. Venne così meno la separazione dei poteri civili e militari introdotta da Diocleziano e Costantino. L'Italia bizantina fu suddivisa in diverse circoscrizioni militari rette da duces o magistri militum alle dipendenze dell'esarca d'Italia, il governatore militare con pieni poteri scelto dall'imperatore tra i suoi generali o funzionari di fiducia per reggere e difendere i residui territori italici. Queste circoscrizioni si evolsero gradualmente in veri e propri ducati sempre più autonomi. A partire dalla seconda metà del VII secolo, le tendenze autonomistiche delle aristocrazie locali e il sempre maggior ruolo politico temporale della Chiesa di Roma portarono a un progressivo indebolimento dell'autorità imperiale in Italia. L'Italia bizantina si era ormai frammentata in una serie di ducati autonomi fuori dal controllo effettivo dell'esarca, la cui autorità ormai non si estendeva al di là del Ravennate. Contrasti di natura fiscale e religiosa tra Papato e Bisanzio accelerarono il disfacimento dell'esarcato. Le armate, reclutate tra la popolazione locale, tendevano a prendere le difese del pontefice, e non esitarono a rivoltarsi all'esarca qualora questi tramasse ai danni del Papato. I Longobardi ne approfittarono per estendere le loro conquiste nel tentativo di unificare l'Italia sotto la loro dominazione. L'esarcato cadde nel 751 con la conquista longobarda di Ravenna per mano del re longobardo Astolfo.

La basilica di San Giovanni in Laterano o cattedrale di Roma, nome completo Papale arcibasilica maggiore cattedrale arcipretale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano (in latino Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sanctorum Ioannis Baptistae et Ioannis Evangelistae in Laterano) è la cattedrale della diocesi di Roma, attualmente retta da papa Francesco tramite il cardinale arciprete Angelo De Donatis. È la prima delle quattro basiliche papali maggiori e la più antica e importante basilica d'Occidente. Sita sul colle del Celio, la basilica è la rappresentazione materiale della Santa Sede, che ha qui la sua residenza. La basilica e il vasto complesso circostante (comprendente il Palazzo Pontificio del Laterano, il Palazzo dei Canonici, il Pontificio Seminario Romano Maggiore e la Pontificia Università Lateranense) godono dei privilegi di extraterritorialità riconosciuti dalla Repubblica Italiana alla Santa Sede che pertanto ne ha la piena ed esclusiva giurisdizione. La denominazione ufficiale è "Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano". Papa Silvestro I, nel IV secolo, la dedicò al Santissimo Salvatore; poi papa Sergio III, nel IX secolo, aggiunse la dedica a San Giovanni Battista; infine papa Lucio II, nel XII secolo, incluse anche San Giovanni Evangelista. È detta "arcibasilica" perché è la più importante delle quattro basiliche papali maggiori; più precisamente, ha il titolo onorifico di Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, ovvero Madre e Capo di tutte le chiese nella città e nel mondo. È detta infine "in Laterano", o "lateranense"; Lateranus era un cognomen della gens Claudia, e nella zona dove sorse la basilica si trovavano dei possedimenti (horti) di quella famiglia.

L'antica basilica di San Pietro in Vaticano, nota anche come basilica di Costantino, era ubicata a Roma, nell'area attualmente occupata dalla nuova basilica vaticana.