- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

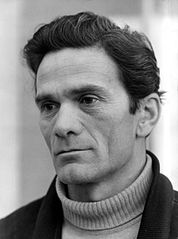

Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 – Roma, 2 novembre 1975) è stato un regista, scrittore, drammaturgo, giornalista e filosofo italiano, considerato tra i maggiori artisti e intellettuali del XX secolo. Culturalmente versatile, si distinse in numerosi campi, lasciando contributi anche come pittore, filosofo, romanziere, linguista, traduttore e saggista. Attento osservatore dei cambiamenti della società italiana dal secondo dopoguerra sino alla metà degli anni settanta nonché figura a tratti controversa, suscitò spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi, assai critici nei riguardi delle abitudini borghesi e della nascente società dei consumi, come anche nei confronti del Sessantotto e dei suoi protagonisti. Il suo rapporto con la propria omosessualità fu al centro del suo personaggio pubblico.

Giovanni Pascoli (San Mauro di Romagna, 31 dicembre 1855 – Bologna, 6 aprile 1912) è stato un poeta, accademico e critico letterario italiano, figura emblematica della letteratura italiana di fine Ottocento, considerato insieme a Gabriele D'Annunzio, il maggior poeta decadente italiano, nonostante la sua formazione principalmente positivistica. Dal Fanciullino, articolo programmatico pubblicato per la prima volta nel 1897, emerge una concezione intima e interiore del sentimento poetico, orientato alla valorizzazione del particolare e del quotidiano, e al recupero di una dimensione infantile e quasi primitiva. D'altra parte, solo il poeta può esprimere la voce del "fanciullino" presente in ognuno: quest'idea consente a Pascoli di rivendicare per sé il ruolo, per certi versi ormai anacronistico, di "poeta vate", e di ribadire allo stesso tempo l'utilità morale (specialmente consolatoria) e civile della poesia. Egli, pur non partecipando attivamente ad alcun movimento letterario dell'epoca, né mostrando particolare propensione verso la poesia europea contemporanea (al contrario di D'Annunzio), manifesta nella propria produzione tendenze prevalentemente spiritualistiche e idealistiche, tipiche della cultura di fine secolo segnata dal progressivo esaurirsi del positivismo. Complessivamente la sua opera appare percorsa da una tensione costante tra la vecchia tradizione classicista ereditata dal maestro Giosuè Carducci, e le nuove tematiche decadenti. Risulta infatti difficile comprendere il vero significato delle sue opere più importanti, se si ignorano i dolorosi e tormentosi presupposti biografici e psicologici che egli stesso riorganizzò per tutta la vita, in modo ossessivo, come sistema semantico di base del proprio mondo poetico e artistico.

Nel saggio Primo ingresso dell'espressionismo letterario in Italia, L. J. Mazzucchetti ha tentato di fornirci una data per indicare da quando l'espressionismo entra a far parte della letteratura italiana riferendosi al primo dopoguerra del 1930 con l'arrivo della «Neue Sachlichkeit». Il numero degli italiani che affrontarono e compresero l'espressionismo allora era poco. Una figura significativa che si avvicina ai temi espressionisti è forse Pirandello grazie alle sue scomposizioni dei personaggi e alla loro trasformazione in maschere e che ha messo in evidenza il problema fra essenza e apparenza. Ma nessuno tradusse gli autori, né mise in scena quel teatro, né si trovarono i dibattiti del movimento sulle riviste italiane. Mazzucchetti nomina Alberto Spaini, uno fra gli esploratori della prima ora per il movimento. Alberto era ancora studente nel 1913-1914 quando mandava le sue caotiche impressioni berlinesi alla «Voce» di Firenze. Ma solo nel 1931 comincia a lasciare le sue tracce espressionistiche traducendo Berlin Alexanderplatz di Döblin. La categoria «espressionismo» viene introdotta in Italia e assume un «significato metastorico» ed esprime la «tentazione di rivoluzione permanente» rispetto alla tradizione linguistica classica. È nel futurismo che si vedono le prime manifestazioni. Il futurismo ebbe anche la fortuna di andare al di fuori dei confini italiani se si ricorda del cubo-futurismo russo con Majakovskij o Esenin e dell'espressionismo tedesco e francese. Ciò non vuol dire però che i futuristi in Italia sono riusciti del tutto a mettere quei suggerimenti rivoluzionari nella letteratura con i loro mezzi stampati. Inoltre, in Italia, non ci sono stati «riflussi di espressionismo storico», salvo il caso eccezionale di Ungaretti. L'espressionismo letterario in Italia è caratterizzato dalle tre vie aperte allo scrittore espressionista che Leo Spitzer aveva indicato nel caso specifico di Romains. Queste tre possibilità sono dissoluzione della sintassi, formazione di nuove parole, dilatazione semantica. Tutte e tre venivano rese visibili dagli autori italiani. Contini fa accenno a tre autori considerati espressionisti che sono Clemente Rebora, Enrico Pea e Arturo Onofri. Nel caso di Rebora con i suoi Frammenti lirici, abbiamo trovato accensioni vernacole lombarde («l'ignavava sloia dei rari passanti») e accensioni di verbi («uno sdraia/passi d'argilla»). Il poeta «si appiglia a ogni sporgenza del suo linguaggio per comunicare il proprio tremito al mondo». Enrico Pea porta nelle sue opere il suo dialetto toscano ed è uno che presta molta attenzione ai dettagli, non nel senso di descrittivismo ma di un'«osservazione che trapana le superfici in traccia d'inquietanti segreti». Le persone che incontriamo nelle sue opere sono spesso vagabondi, pazzi, prostitute, alcolizzati. In Arturo Onofri, si trova la formazione di fusioni nominali e verbali («odi il tuo soergere-estasi», «quando il volerci-eternità-nel-tempo/era il non-ancor-nostro unico Amarci») e anche una sorta di «avverbializzazione dei sostantivi».

Il Decameron, o Decamerone (parola composta dal greco antico: , d ka, dieci e , h mer n, genitivo plurale di , h m ra, "giorno", letteralmente "di dieci giorni", nel senso di "[opera] di dieci giorni"), una raccolta di cento novelle scritta da Giovanni Boccaccio nel XIV secolo, probabilmente tra il 1349 (anno successivo alla peste nera in Europa) e il 1351 (secondo la tesi di Vittore Branca) o il 1353 (secondo la tesi di Giuseppe Billanovich). Anche se il primo a capire che si trattava di un testo autografo fu Alberto Chiari, Vittore Branca nel 1962 dimostr come il codice Hamilton 90, conservato a Berlino, fosse un prezioso autografo risalente agli ultimi anni di vita del Boccaccio. considerata una delle opere pi importanti della letteratura del Trecento europeo, durante il quale esercit una vasta influenza sulle opere di altri autori (si pensi ai Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer), oltre che la capostipite della letteratura in prosa in volgare italiano. Boccaccio nel Decameron raffigura l'intera societ del tempo, integrando l'ideale di vita aristocratico, basato sull'amor cortese, la magnanimit , la liberalit , con i valori della mercatura: l'intelligenza, l'intraprendenza, l'astuzia. Il libro narra di un gruppo di giovani, sette donne e tre uomini, che per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera che in quel periodo imperversava nella citt , e che a turno si raccontano delle novelle di taglio spesso umoristico e con frequenti richiami all'erotismo bucolico del tempo. Per quest'ultimo aspetto, il libro fu tacciato di immoralit o di scandalo, e fu in molte epoche censurato o comunque non adeguatamente considerato nella storia della letteratura. Il Decameron fu anche ripreso in versione cinematografica da diversi registi, tra cui Pier Paolo Pasolini e i fratelli Taviani.

Carlo Bo (Sestri Levante, 25 gennaio 1911 – Genova, 21 luglio 2001) è stato un critico letterario, traduttore, accademico e politico italiano. Considerato il maggiore studioso ispanista e francesista del Novecento in Italia, Carlo Bo fondò la Scuola per interpreti e traduttori nel 1951 e la IULM nel 1968, che oggi hanno sede principale a Milano, e a lui è intitolata l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Il canto cristiano riveste un ruolo fondamentale nella storia della musica occidentale. Alla sua fase primordiale fa riferimento la documentazione musicografica più antica: in esso è possibile riscontrare gli archetipi della cultura musicale occidentale, fra i quali la scala di sette suoni e la proporzione binaria o ternaria dei valori ritmici.

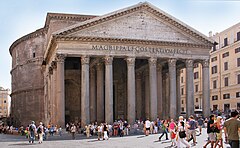

L'architettura italiana sviluppò caratteri omogenei sotto l'Impero romano. Influenzata dall'architettura greca (che aveva lasciato segni importanti nella Magna Grecia, nei templi di Agrigento, Selinunte e Paestum) e da quella etrusca (che suscitò le attenzioni di Marco Vitruvio Pollione), quella romana assunse caratteri propri, risultando, rispetto alle precedenti, maggiormente legata allo spazio interno e ad un forte plasticismo derivato dall'uso di archi, volte e cupole.Esempi importanti, nei quali spesso si registra anche l'impiego dell'innovativo calcestruzzo, sono da ricercare nelle strutture termali (Terme di Caracalla, Terme di Diocleziano ed altre), negli anfiteatri (Colosseo, Arena di Verona), nei teatri (Teatro di Marcello), nelle basiliche (come la basilica di Massenzio) e nei templi (tra i quali emerge il Pantheon).

Alessandra Tarquini (Roma, 6 maggio 1970) è una storica italiana.