- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La pipetta Pasteur è un attrezzo chimico ideato da Louis Pasteur, normalmente denominato contagocce; essa è formata da un tubicino vitreo abbastanza sottile sulla cui sommità, più larga rispetto alla parte inferiore che è quasi un capillare, si trova una tettarella in gomma.

Louis Pasteur (Dole, 27 dicembre 1822 – Marnes-la-Coquette, 28 settembre 1895) è stato un chimico e microbiologo francese. Grazie alle sue scoperte e alla sua attività di ricerca è universalmente considerato il fondatore della moderna microbiologia. Ha inoltre operato nel campo della chimica, e di lui si ricorda la teoria sull'enantiomeria dei cristalli. Occasionalmente si occupò anche di fisica.

Cavalleria rusticana è un'opera in un unico atto di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Andò in scena per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, con Gemma Bellincioni e Roberto Stagno. Viene spesso rappresentata insieme a un'altra opera breve, Pagliacci (1892) di Ruggero Leoncavallo, con la quale è considerata una delle più rappresentative opere veriste. Questo singolare abbinamento venne proposto fin dall'anno seguente il debutto di Pagliacci, al Metropolitan Opera House di New York il 22 dicembre 1893,[1] e venne legittimato dallo stesso Mascagni, che nel 1926, al Teatro alla Scala di Milano, diresse, nella stessa soirée, entrambe le opere. Cavalleria rusticana veniva talvolta eseguita insieme a Zanetto, dello stesso compositore.

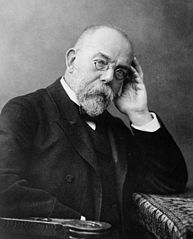

Heinrich Hermann Robert Koch (Clausthal-Zellerfeld, 11 dicembre 1843 – Baden-Baden, 27 maggio 1910) è stato un medico, batteriologo e microbiologo tedesco. Robert Koch è ritenuto - assieme al suo collega-rivale Louis Pasteur - il fondatore della moderna batteriologia e microbiologia. Ha dato un contributo fondamentale alla scuola delle malattie infettive e alla nascita e al successivo sviluppo della medicina tropicale in Germania. Koch riuscì nel 1876 a coltivare l'agente causale dell'antrace (Bacillus anthracis) fuori dall'organismo e a descrivere il suo ciclo di vita, descrivendo così per la prima volta il ruolo di un agente patogeno alla nascita di una malattia. Nel 1882 scoprì l'agente eziologico della tubercolosi (Mycobacterium tuberculosis) e in seguito ne sviluppò l'estratto antigenico che poteva dimostrare l'avvenuta infezione in un organismo ospite (compreso l'organismo umano), la tubercolina. Nel 1905 venne insignito del Premio Nobel per la medicina.

In chimica, un racemo (o racemato) è la miscela 1:1 dei due opposti enantiomeri di un composto chirale. Il termine miscela racemica è considerato obsoleto e fortemente scoraggiato dalla IUPAC, in quanto potrebbe creare confusione con il conglomerato racemico, miscela meccanica equimolare di cristalli ciascuno dei quali contiene solo uno dei due enantiomeri presenti in un racemato.Dato che il potere rotatorio dei due enantiomeri è uguale in valore assoluto ma opposto in segno, un racemo non provoca alcuna rotazione del piano della luce polarizzata perché i contributi dei due opposti enantiomeri si annullano vicendevolmente. Si ottiene sempre un racemo da una reazione chimica quando un composto chirale viene sintetizzato a partire da composti achirali. È tuttavia possibile alterare il racemo, arricchendolo di uno dei due enantiomeri, introducendo asimmetria nel sistema, ad esempio utilizzando un catalizzatore chirale.

Per generazione spontanea si intende la credenza, molto diffusa dall'antichità, per cui la vita potrebbe nascere in modo "spontaneo" dagli elementi naturali inanimati, in quanto comunque dotati di influssi vitali. Si riteneva infatti che gli esseri viventi più semplici, come i vermi e gli insetti, potessero nascere spontaneamente dal fango o da carcasse in putrefazione. Si contrappone alla teoria della biogenesi, secondo cui la vita può generarsi solo a partire da altri esseri viventi. Questa teoria, ancora accettata nel XVIII secolo, ad esempio dal biologo inglese John Needham, fu confutata grazie ad alcuni esperimenti di Francesco Redi e di Lazzaro Spallanzani. Francesco Redi pose della carne avariata in una serie di recipienti, alcuni chiusi, altri aperti, e dimostrò che le larve nascevano solo dove le mosche avevano potuto depositare le uova. Spallanzani fece anche un altro esperimento simile ma che dimostrava che l'aria può dare origine ad alcuni organismi. Col passare degli anni la teoria della generazione spontanea venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, l'avvento del microscopio portò a una generale ripresa della teoria: si notò infatti che bastava mettere delle sostanze organiche in decomposizione in un luogo caldo per breve tempo e delle strane "bestioline viventi" apparivano sulla superficie. All'inizio del XIX secolo la teoria era sostenuta ancora da Geoffroy Saint-Hilaire e Jean-Baptiste de Lamarck. Essi consideravano entrambi che le forme di vita più semplici potevano ancora comparire come generazioni spontanee. Parimenti Antoine Béchamp mostrò, con i suoi microzimi, una forma di generazione spontanea della vita. Quando la controversia divenne troppo vivace, l'Accademia delle Scienze di Parigi offrì un premio a chiunque fosse stato in grado di fare luce sull'argomento. Il premio fu vinto nel 1864 da Louis Pasteur, che attraverso un semplice esperimento riuscì a confutare la teoria della generazione spontanea. Egli impiegò per i suoi esperimenti dei matracci a collo d'oca, che permettevano l'entrata dell'ossigeno, elemento indispensabile allo sviluppo della vita, ma impedivano che il liquido all'interno venisse a contatto con agenti contaminanti come spore e batteri. Egli bollì il contenuto dei matracci, uccidendo così ogni forma di vita all'interno, e dimostrò che i microrganismi riapparivano solo se il collo dei matracci veniva rotto, permettendo così agli agenti contaminanti di entrare. Attraverso questo semplice esperimento Louis Pasteur fu in grado di confutare la teoria della generazione spontanea a favore della teoria della biogenesi e, come lui stesso disse in una serata scientifica alla Sorbona di Parigi: «Mai la teoria della generazione spontanea potrà risollevarsi dal colpo mortale inflittole da questo semplice esperimento». Egli inoltre dimostrò che dei germi si depositavano nella curva del matraccio in cui era presente dell'acqua perché l'aria arrivava fin lì, e quindi in quel posto si riproducevano i germi poiché si erano trovati in un ambiente a loro favorevole.