- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia del profilattico risale a diversi secoli fa almeno, se non oltre. Per la maggior parte della loro storia i profilattici (o preservativi o condom) sono stati utilizzati sia come metodo di controllo delle nascite (vedi contraccezione) sia come misura protettiva contro le malattie sessualmente trasmissibili. I preservativi sono stati prodotti con una varietà di materiali; prima del XIX secolo il lino (o tela) e i tessuti animali (intestino o vescica) trattati chimicamente furono le migliori varietà documentate. I preservativi di gomma hanno cominciato a guadagnare popolarità a partire dalla metà del XIX secolo e entro i primi anni del XX sono stati fatti grandi progressi nelle tecniche di produzione. Prima dell'introduzione della pillola anticoncezionale orale combinata i preservativi erano il metodo più popolare di controllo della nascita nel mondo occidentale. Nella seconda metà del XX secolo il relativo basso costo dei profilattici ha contribuito alla loro importanza nei programmi di pianificazione familiare in tutto il mondo in via di sviluppo. I preservativi sono diventati sempre più importanti anche nello sforzo per combattere la pandemia dell'AIDS. I profilattici più antichi mai rinvenuti sono stati trovati all'interno di una fossa biologica situata nel castello di Dudley nelle West Midlands, erano fatti di membrana animale e risalivano a prima del 1642.

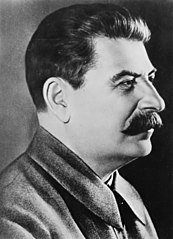

Iosif Vissarionovič Džugašvili (in russo: Ио́сиф Виссарио́нович Джугашви́ли? ; in georgiano: იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი?, Ioseb Besarionis Dze Jughašvili; Gori, 6 dicembre 1878 – Mosca, 5 marzo 1953) è stato un rivoluzionario, politico e militare sovietico. Conosciuto anche come Iosif Stalin (in russo: Ио́сиф Ста́лин?), fu segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica a partire dal 1924, fino alla morte, avvenuta nel 1953. Nativo della Georgia, di umili origini, visse un'avventurosa giovinezza come rivoluzionario socialista attivista, prima di assumere un ruolo importante di dirigente all'interno della fazione bolscevica del Partito Operaio Socialdemocratico Russo guidata da Lenin. Capace organizzatore, dotato di grande energia e di durezza di modi e di metodi, nonché strettamente fedele alle direttive di Lenin, Stalin divenne uno dei principali capi della rivoluzione d'ottobre e del nuovo Stato socialista: l'Unione Sovietica. Il suo ruolo e il suo potere politico crebbero durante la guerra civile russa in cui svolse compiti politico-militari di grande importanza, entrando spesso in rivalità con Lev Trockij. Nonostante le critiche mossegli da Lenin nell'ultima parte della sua vita e il duro contrasto con Trockij, alla morte di Lenin assunse progressivamente, grazie alla sua abilità organizzativa e politica e al ruolo di segretario generale del partito, il potere supremo in Unione Sovietica. Dopo aver sconfitto politicamente prima la sinistra di Trockij, poi l'alleanza tra Trockij, Zinov'ev, Kamenev e poi la destra di Bucharin, Rykov e Tomskji, Stalin adottò una prudente politica di costruzione del "socialismo in un solo Paese", mentre nel campo economico mise in atto le politiche di interruzione della NEP, di collettivizzazione forzata delle campagne e di industrializzazione mediante i piani quinquennali, lo stakanovismo e la crescita dell'industria pesante.A metà degli anni trenta, in una fase di superamento delle difficoltà economiche e di crescita industriale, Stalin cominciò il tragico periodo delle purghe e del grande terrore in cui progressivamente eliminò fisicamente, con un metodico e spietato programma di repressione, tutti i suoi reali o presunti avversari nel partito, nell'economia, nella scienza, nelle forze armate e nelle minoranze etniche. Per rafforzare il suo potere e lo Stato sovietico contro possibili minacce esterne o interne di disgregazione, Stalin utilizzò il vasto sistema di campi di detenzione e lavoro (gulag) in cui furono imprigionati in condizioni miserevoli milioni di persone.Nel campo della politica estera Stalin, timoroso delle minacce tedesche e giapponesi alla sopravvivenza dell'Unione Sovietica, in un primo momento adottò una politica di collaborazione con l'Occidente secondo la dottrina della sicurezza collettiva; dopo l'accordo di Monaco Stalin, sospettoso delle potenze occidentali e intimorito dalla potenza tedesca, preferì ricercare un accordo temporaneo con Adolf Hitler che favorì l'espansionismo sovietico verso occidente e i Paesi Baltici. Colto di sorpresa dall'attacco iniziale tedesco con il quale la Germania nazista violava il patto di non aggressione sottoscritto dalle due potenze solo due anni prima, nonostante alcuni errori di strategia militare nella fase iniziale della guerra, Stalin seppe riorganizzare e dirigere con efficacia il Paese e l'Armata Rossa fino a ottenere, pur a costo di gravi perdite militari e civili, la vittoria totale nella grande guerra patriottica. Stalin rivestì un ruolo di grande importanza nella lotta contro il nazismo e nella sconfitta di Hitler; le sue truppe, dopo aver liberato l'Europa orientale dall'occupazione tedesca, conquistarono Berlino e Vienna, costringendo lo stesso Hitler al suicidio.Dopo la vittoria Stalin, divenuto detentore di un enorme potere in Unione Sovietica e nell'Europa centro-orientale e assurto al ruolo di capo indiscusso del comunismo mondiale, accrebbe il suo dispotismo violento riprendendo politiche di terrore e di repressione. Morì a causa di un'emorragia cerebrale nel 1953, lasciando l'Unione Sovietica ormai trasformata in una grande potenza economica, una delle due superpotenze mondiali dotata di armi nucleari, e guida del mondo comunista. Dal 1956, a partire dal XX Congresso del PCUS, Stalin, che era stato oggetto di un vero e proprio culto della personalità da parte di dirigenti e simpatizzanti del comunismo mondiale, è stato sottoposto a pesanti critiche da parte di politici e storici per la sua attività politica e per i suoi spietati metodi di governo.

I diritti riproduttivi sono quei diritti e libertà legali relativi alla riproduzione e alla salute riproduttiva. Possono variare anche di molto a seconda del paese specifico e del continente preso in esame. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce i diritti riproduttivi come segue: I diritti riproduttivi delle donne possono includere alcuni o tutti i seguenti diritti: il diritto a ottenere un aborto legale e sicuro; il diritto alla contraccezione; la libertà dalla sterilizzazione forzata; il diritto di accedere a un'assistenza sanitaria riproduttiva di buona qualità; il diritto all'accesso all'istruzione femminile per poter fare scelte riproduttive libere e informate nei riguardi della pianificazione familiare. I diritti riproduttivi possono anche includere il diritto a ricevere un'adeguata informazione per quanto concerne le malattie sessualmente trasmissibili e sugli altri aspetti della sessualità, assieme alla protezione da pratiche quali la mutilazione genitale femminile(FGM). I diritti riproduttivi hanno cominciato a svilupparsi come un sottoinsieme dei diritti umani alla "Conferenza internazionale dei diritti umani" del 1968; la conseguente proclamazione non vincolante di Teheran fu il primo documento di un trattato internazionale che riconosceva l'esistenza di questi diritti quando affermava che "i genitori hanno un diritto umano fondamentale per determinare liberamente e responsabilmente (vedi responsabilità (filosofia)) il numero e la distanza di nascita temporale dei loro figli". Tuttavia si è assistito a una notevole lentezza nell'incorporare tali diritti in strumenti giuridicamente vincolanti a livello internazionale; quindi, sebbene alcuni di questi diritti siano già stati riconosciuti in un diritto forte, cioè in strumenti giuridicamente vincolanti per i diritti umani internazionali, altri sono stati citati solo in raccomandazioni non vincolanti e, pertanto, posseggono nel migliore dei casi lo status di legislazione leggera (Soft law) nel diritto internazionale; mentre un altro gruppo deve ancora essere accettato nella comunità internazionale e quindi rimane a livello di propugnazione e patrocinio (advocacy). Le questioni relative ai diritti di riproduzione sono tra alcune delle questioni di diritto più vigorosamente contestate a livello mondiale, a prescindere dal livello e dalle condizioni socioeconomiche, dalla religione o dalla cultura della popolazione. Le questioni concernenti i diritti riproduttivi vengono spesso presentate come essere di vitale importanza nelle discussioni e negli articoli pubblici da parte delle "organizzazioni per la popolazione", ad esempio l'organizzazione non a scopo di lucro britannica Population Matters operante a livello internazionale. I diritti riproduttivi costituiscono un sottoinsieme dei "diritti per la salute sessuale e riproduttiva".

Il tema dei diritti delle donne si è sviluppato giuridicamente sul finire del XVIII secolo grazie alla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791) di Olympe de Gouges, la quale si ispirò al modello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) e della Rivendicazione dei diritti della donna (A Vindication of the Rights of Woman, 1792) di Mary Wollstonecraft.La rivendicazione per le donne dei diritti civili, della condizione economica femminile e dei diritti politici (suffragio femminile) nonché di un miglioramento della condizione femminile costituiscono la base del femminismo a partire dal XIX secolo attraverso la prima ondata femminista e sviluppatasi nel corso del XX secolo. In alcuni paesi questi diritti sono istituzionalizzati o supportati dalla legge, dall'abitudine locale e dal comportamento, mentre in altri vengono ignorati e soppressi. Essi si differenziano dalle nozioni più ampie dei diritti umani attraverso le pretese di un giudizio storico e tradizionale inerente all'esercizio di tali diritti a favore della controparte maschile. I problemi comunemente associati alla nozione di diritti femminili includono, tuttavia non limitandosi ad essi, al diritto all'integrità e all'autonomia corporea, di essere liberi dalla paura di violenza sessuale (più in genere violenza contro le donne), di votare e reggere pubblici uffici, di stipulare contratti legali, di avere uguali diritti nel diritto familiare, di lavorare ed ottenere una retribuzione equa o uguale a quella maschile, di avere diritti riproduttivi, di possedere proprietà ed infine di avere accesso all'istruzione.