- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La casata dei Medici è un'antica famiglia fiorentina, protagonista di centrale importanza nella storia d'Italia e d'Europa dal XV al XVIII secolo. I Medici ottennero, de Facto, il controllo prima della città di Firenze, e del Granducato di Toscana poi. Tranne qualche interruzione di breve durata il potere mediceo durò dal 1434, con la signoria di Cosimo il Vecchio, al 1737, con la morte di Gian Gastone, ultimo granduca. Originari della regione del Mugello, probabilmente appartenenti alla piccola nobiltà di campagna inurbata a partire dal XII secolo, inizialmente le attività dei Medici delle prime generazioni riguardarono la mercatura tessile, l'agricoltura e solo sporadicamente l'attività bancaria. Con la fondazione del Banco dei Medici, ad opera di Giovanni di Bicci, la famiglia acquistò nel tempo ricchezza e potere, divenendo finanziatrice delle realtà più influenti nel panorama politico europeo. Il Banco, ad esempio, finanziò il Papa, la conquista del Ducato di Milano da parte di Francesco Sforza, la vittoria di Edoardo di York nella Guerra delle due rose. Con l'avvento al governo di Cosimo e di suo nipote Lorenzo il Magnifico, incarnazione del principe umanista, il potere mediceo fu uno dei principali poli propulsivi del Rinascimento: i signori di Firenze erano trattati come sovrani dagli altri monarchi europei, e la vita artistica e culturale della Firenze del XV secolo era punto di riferimento per tutta Europa, grazie anche all'instancabile opera di promozione culturale svolta dal Magnifico. Politicamente, Lorenzo si premurò di conservare l'equilibrio degli Stati italiani attraverso la salvaguardia della Lega Italica promossa dal nonno, garantendo all'Italia un lungo periodo di pace interna e di sviluppo. Dopo la sua morte nel 1492, i suoi eredi non furono altrettanto capaci, contribuendo a far precipitare la Penisola nella rovinosa serie di conflitti noti come Guerre d'Italia, che segnarono la sempre maggiore marginalizzazione degli Stati italiani nell'Europa delle grandi potenze nazionali. La famiglia Medici ha espresso tre Papi della Chiesa cattolica: papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico e Clarice Orsini, ultimo successore di Pietro ad essere semplice diacono al momento dell'elezione, portò alla corte pontificia lo splendore e i fasti tipici della cultura delle corti rinascimentali. Il 3 gennaio 1521 scomunicò Martin Lutero con la bolla pontificia Decet Romanum Pontificem. Papa Clemente VII, cugino di Leone X, negò il divorzio ad Enrico VIII d'Inghilterra e dovette subire lo Scisma anglicano. Durante il suo papato vi fu il Sacco di Roma. Entrambi i papi furono grandi mecenati nella tradizione di famiglia. Il terzo papa mediceo, Leone XI, regnò invece per meno di un mese nell'aprile del 1605. La famiglia conta anche due regine consorti di Francia: Caterina de' Medici, l'ultima discendente diretta del Magnifico, e Maria, figlia del Granduca Francesco I de' Medici e nonna di Luigi XIV, il Re Sole. Con l'avvento del Granducato nella seconda metà del XVI secolo i Medici divennero sovrani a tutti gli effetti unificando sotto il loro scettro gran parte della Toscana, con l'unica eccezione dell'indipendente Repubblica di Lucca e dello Stato dei Presidi, sotto dominazione spagnola. Il governo dei granduchi medicei fu inizialmente illuminato come quello dei loro avi: diedero impulso ai commerci, proclamarono la tolleranza religiosa con le famose Leggi livornine del 1591-1593 e furono mecenati delle arti e della scienza, patrocinando Galileo Galilei, astronomo di corte di Cosimo II de' Medici, e fondando, con il cardinale Leopoldo, l'Accademia del Cimento, la prima istituzione scientifica in Europa a promuovere il metodo sperimentale di Galileo. Il malgoverno degli ultimi granduchi e la morte senza eredi dell'ultimo sovrano mediceo Gian Gastone nel 1737, portò il Granducato nella mani di Francesco I di Lorena, marito dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, rimanendo ai loro discendenti fino all'Unità d'Italia. La sorella di Gian Gastone, Anna Maria Luisa de' Medici, ultima del ramo granducale, stipulò il "Patto di famiglia" con gli Asburgo-Lorena lasciando per testamento l'immenso patrimonio artistico alla città di Firenze. L'accordo prevedeva che i nuovi successori non potessero spostare «[...] o levare fuori della Capitale e dello Stato del Granducato, Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose, della successione del Serenissimo GranDuca, affinché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri», come scrisse lei stessa. Attualmente sopravvivono solo tre rami cadetti: quello dei Medici di Ottajano, principi di Ottajano e duchi di Sarno, trapiantati a Napoli sin dal XVI secolo, quello dei Medici Tornaquinci, già marchesi di Castellina, rimasti nell'originaria Toscana, e quello dei Peruzzi de' Medici.

Leonardo di ser Piero da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519) è stato un inventore, artista e scienziato italiano. Uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza: fu infatti scienziato, filosofo, architetto, pittore, scultore, disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista, botanico, musicista, ingegnere e progettista.

Ludovico di Giovanni de' Medici, detto Giovanni delle Bande Nere o dalle Bande Nere (Forlì, 6 aprile 1498 – Mantova, 30 novembre 1526), è stato un condottiero italiano del Rinascimento ed esponente del ramo cadetto Popolano (o Trebbio) della famiglia Medici.

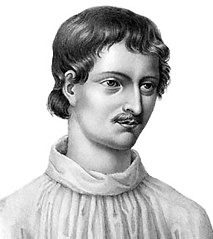

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

Gaspard Bauhin o Caspar Bauhin (17 gennaio 1560 – 5 dicembre 1624) è stato un botanico svizzero. A lui si deve l'introduzione nella tassonomia della nomenclatura binomiale, che fu poi adottata da Linneo nel suo sistema di classificazione scientifica. Infatti, l'opera di Bauhin, Pinax theatri botanici (1596), fu la prima ad adottare questa convenzione per il nome delle specie. Egli ebbe inoltre interessi medici, in quanto discepolo del celebre Girolamo Mercuriale: si dedicò quindi anche alla nomenclatura dell'anatomia umana. Suo fratello, Johann Bauhin, o Jean Bauhin, fu anch'egli un medico e botanico. Jean e Gaspard erano figli di Jean Bauhin (1511-1582), un medico francese che dovette abbandonare il proprio paese a causa della sua conversione al Protestantesimo. Gaspard nacque così a Basilea e studiò medicina a Padova, Montpellier e in Germania. Ritornato a Basilea nel 1580, fu insignito del titolo di dottore e si dedicò a letture private sulla botanica e sull'anatomia. Nel 1582 gli venne assegnata la cattedra di greco nella sua università, e nel 1588 quella di anatomia e botanica. In seguito divenne professore delle pratiche di medicina, rettore dell'università di Basilea e decano della sua facoltà. In aggiunta al Pinax Theatri Botanici, Gaspard progettò un'altra opera, il Theatrum Botanicum, che doveva consistere di dodici parti, delle quali ne finì soltanto tre; solo una, comunque, venne pubblicata (1658). Inoltre egli donò un copioso catalogo di piante spontanee dei dintorni di Basilea, ed editò le opere di Pietro Andrea Mattioli (1500-1577) con considerevoli approfondimenti. La sua principale opera di anatomia fu Theatrum Anatomicum infinitis locis auctum (1592). Charles Plumier dedicò a Caspar Bauhin il genere Bauhinia della famiglia delle Leguminose.

La famiglia Colonna è una storica casata patrizia romana, tra le più antiche documentate dell'Urbe e una delle più importanti nel Medioevo e nell'Età moderna. Nella sua millenaria storia si contano un Papa, ventitré cardinali, mecenati, letterati, filosofi, uomini d'arme dello Stato Pontificio, del Regno di Napoli e dell'Impero spagnolo, diplomatici e uomini politici dell'Italia unita. In età medievale, i membri del casato ricoprirono continuativamente la carica di Senatore di Roma. Godettero inoltre dei titoli ereditari di Patrizio Napoletano, Patrizio Veneto, Gran Connestabile del Regno di Napoli e Principe assistente al Soglio pontificio. Uno dei suoi motti è: Mole sua stat ("sta fermo sul suo peso", "sta fermo sulla sua grandezza"). Discendente da un ramo dei Conti di Tuscolo, potentissima consorteria feudale che dominò Roma e il Papato nel corso del X secolo, il casato emerse come autonoma famiglia a partire dal XII secolo con il capostipite Petrus de Columna, inserendosi sin da subito nella lotta tra la Chiesa e il Sacro Romano Impero e schierandosi su posizioni ghibelline, contrariamente ai guelfi Orsini, con i quali sorse una duratura inimicizia. Particolarmente violento fu, alla fine del XIII secolo, lo scontro con papa Bonifacio VIII e con i Caetani, che innescò una crisi internazionale nella quale venne coinvolto anche il re francese Filippo il Bello, culminata con il celebre episodio dell'Oltraggio di Anagni ad opera di Sciarra Colonna. Lo stesso Sciarra (soprannome di Giacomo Colonna), ora in lotta contro il fratello Stefano, passato alla parte guelfa, incoronò in Campidoglio l'imperatore Ludovico il Bavaro nel 1327. Nel corso del XIV secolo si illustrò il cardinale Giovanni Colonna, protettore di Francesco Petrarca. Nei secoli successivi, i Colonna, suddivisi in numerosi rami familiari, dei quali massima importanza assunsero quello di Palestrina e, successivamente, quello di Genazzano-Paliano, mantennero la loro posizione alla testa dell'aristocrazia romana e assunsero un deciso protagonismo nelle vicende italiane e internazionali del loro tempo. Nel 1417 il cardinale Oddone Colonna divenne Papa con il nome di Martino V. Egli ricompose lo Scisma d'Occidente e riportò la Sede pontificia da Avignone a Roma, dando impulso alla ripresa economica della città e ai primi slanci della cultura umanistica rinascimentale. Nel corso delle Guerre d'Italia la tradizione militare e cavalleresca del casato si espresse in molti condottieri e capitani di ventura. In particolare i cugini Prospero e Fabrizio, protagonista quest'ultimo del dialogo sull'Arte della guerra di Machiavelli, furono al servizio degli Asburgo e tra i principali artefici della vittoria spagnola contro la Francia nel conflitto, in continuità con la fedeltà al ghibellinismo già professato in epoca medievale. I cugini Colonna furono anche protagonisti della Disfida di Barletta, nella quale scelsero i componenti della squadra di 13 cavalieri italiani. Nel 1512 papa Giulio II riuscì a imporre la cessazione delle plurisecolari lotte tra i Colonna e gli Orsini riaffermando l'autorità pontificia sulle famiglie baronali. Gli scontri tra i Colonna e il papato tuttavia cessarono solo nel 1557 con la pace di Cave, nella quale Marcantonio II, dopo un sanguinoso conflitto e grazie al sostegno dalla Spagna, conseguì la vittoria contro le pretese nepotistiche di papa Paolo IV. Nel 1575, lo stesso Marcantonio fu il comandante della flotta pontificia alla Battaglia di Lepanto e tra i protagonisti della vittoria cristiana sul Turco. In questo periodo si illustrò anche una delle principali donne intellettuali e umaniste del Rinascimento, Vittoria Colonna, figlia di Fabrizio e musa ammirata di poeti, artisti e letterati, quali, tra gli altri, Ludovico Ariosto e Michelangelo Buonarroti. Nel corso dei secoli successivi, la storia del casato rimase sempre intrecciata alle vicende dello Stato pontificio e delle altre potenze europee. Il principe Lorenzo Onofrio Colonna si legò alla Francia sposando Maria Mancini, nipote del cardinale Giulio Mazzarino. Avido collezionista e protagonista delle vicende artistiche della Roma barocca, fu tra l'altro il committente della magnifica Galleria che ancora oggi adorna il palazzo romano della famiglia. Imparentati anche con i Savoia, i Colonna ospitarono a Roma il re Carlo Emanuele IV in esilio in seguito all'invasione napoleonica dell'Italia. In seguito all'Unità d'Italia i Colonna si inserirono nella vita politica del nuovo Stato italiano, tramite un sindaco di Roma, Prospero Colonna, membri del Parlamento e diplomatici. Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, appartenente a un ramo della casata trapiantato in Sicilia sin dal XIII secolo, fu Ministro delle Poste nel Governo Facta I, dal 26 febbraio al 2 marzo 1922 e successivamente nel Governo Mussolini dal 28 ottobre 1922 al 5 febbraio 1924. Oggi la famiglia si presenta fiorente e ramificata in diversi stipiti: oltre al ramo principale di Paliano, sussiste il ramo dei principi di Stigliano, trapiantato a Napoli dal XVIII secolo, discendente dal viceré di Sicilia Marcantonio III Colonna, i rami di Rignano e Summonte e quello dei Barberini-Colonna di Sciarra di Palestrina, cui appartiene per discendenza femminile l'attore Urbano Barberini.