- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il conte Vittorio Amedeo Alfieri (Asti, 16 gennaio 1749 – Firenze, 8 ottobre 1803) è stato un drammaturgo, poeta, scrittore e autore teatrale italiano. «Nella città di Asti, in Piemonte, il 17 gennaio dell'anno 1749, io nacqui di nobili, agiati ed onesti parenti». Così Alfieri presenta sé stesso nella Vita scritta da esso, autobiografia stesa, per la maggior parte, intorno al 1790, ma completata solo nel 1803. Alfieri ebbe un'attività letteraria breve ma prolifica e intensa; il suo carattere tormentato, oltre a delineare la sua vita in senso avventuroso, fece di lui un precursore delle inquietudini romantiche.Come la gran parte dei piemontesi dell'epoca, Vittorio Alfieri ebbe come madrelingua il piemontese. Giacché di nobili origini, apprese dignitosamente il francese e l'italiano, cioè il toscano classico. Quest'ultimo, tuttavia, risentiva inizialmente degli influssi delle altre due lingue che conosceva, cosa di cui lui stesso si rendeva conto e che lo portò, al fine di spiemontesizzarsi e sfrancesizzarsi, o disfrancesarsi, a immergersi nella lettura dei classici in lingua italiana, a compilare piccoli vocabolari d'uso in cui alle parole e alle espressioni francesi o piemontesi corrispondevano "voci e modi toscani" e a compiere una serie di viaggi letterari a Firenze. Dopo una giovinezza inquieta ed errabonda, si dedicò con impegno alla lettura e allo studio di Plutarco, Dante, Petrarca, Machiavelli e degli illuministi come Voltaire e Montesquieu: da questi autori ricavò una visione personale razionalista e classicista, convintamente anti-tirannica e in favore di una libertà ideale, al quale unì l'esaltazione del genio individuale tipicamente romantica. Si entusiasmò per la Rivoluzione francese, durante il suo soggiorno parigino, nel 1789, ma ben presto, a causa del degenerare della rivoluzione dopo il 1792, il suo atteggiamento favorevole si trasformò in una forte avversione per la Francia. Tornò in Italia, dove continuò a scrivere, opponendosi idealmente al regime di Napoleone, e dove morì, a Firenze, nel 1803, venendo sepolto tra i grandi italiani nella Basilica di Santa Croce. Già dagli ultimi anni della sua vita Alfieri divenne un simbolo per gli intellettuali del Risorgimento, a partire da Ugo Foscolo.

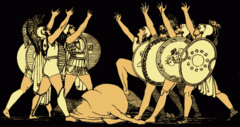

Antigone (in greco antico: Ἀντιγόνη, Antigónē) è un personaggio della tragedia greca, figlia del rapporto incestuoso tra Edipo, re di Tebe, e sua madre Giocasta. Antigone era sorella di Ismene, Eteocle e di Polinice. La storia di Antigone inizia laddove termina la tragedia di Sofocle Edipo re, ovvero quando Edipo va in esilio. Quando Edipo si rese conto di ciò che aveva compiuto e cioè di avere ucciso il padre e avere sposato la madre, Giocasta, si accecò e, scacciato da Tebe, peregrinò per tutta l'Attica accompagnato dalle figlie Antigone e Ismene. Quando giunse presso il bosco sacro alle Eumenidi, nel quale era vietato l'ingresso ai profani, egli decise di entrarvi e perciò le Eumenidi stesse, irate, fecero strazio del suo corpo. Antigone a questo punto decise di ritornare a Tebe, ove era appena iniziata la guerra dei Sette contro la città, causata da discordie fra i suoi fratelli Eteocle e Polinice, che vicendevolmente si erano uccisi. Quando vi giunse Creonte, il nuovo re di Tebe, fratello di Giocasta, emanò un bando che proibì la sepoltura di Polinice poiché si era alleato per la battaglia contro il fratello con la città di Argo, lasciando il suo corpo giacente in pasto ai cani. Antigone, disobbedendo agli ordini di Creonte, seppellì degnamente suo fratello Polinice. Il re diede così ordine di murarla viva in una grotta. Il promesso sposo di Antigone, Emone si recò da Tiresia, l'indovino cieco, che individuò la prigione-tomba dove venne rinchiusa, ma una volta aperta la fanciulla al suo interno era già morta. Alla vista del corpo, Emone, figlio di Creonte, si tolse la vita. In seguito, però, anche la madre di Emone, Euridice, decise di uccidersi, provocando così anche la morte volontaria di Creonte. Antigone è anche il personaggio principale della tragedia Antigone di Sofocle, la quale ispirò numerose successive tragedie omonime.

Antigone (in greco antico: , Antig n ) una tragedia di Sofocle, rappresentata per la prima volta ad Atene alle Grandi Dionisie del 442 a.C.L'opera appartiene al ciclo di drammi tebani ispirati alla drammatica sorte di Edipo, re di Tebe, e dei suoi discendenti. Altre due tragedie di Sofocle, l'Edipo re e l'Edipo a Colono, descrivono gli eventi precedenti, bench siano state scritte anni dopo.

Vittorio Enzo Alfieri (Parma, 1º maggio 1906 – Peio, 27 luglio 1997) è stato un filosofo e antifascista italiano, accademico, liberale, allievo di Benedetto Croce.

Le fenicie (in greco antico: Φοίνισσαι, Phoínissai) è una tragedia di Euripide, che tratta un episodio del Ciclo tebano. Venne rappresentata per la prima volta nel 410 o 409 a.C. e faceva parte di una trilogia comprendente anche le tragedie Enomao e Crisippo (oggi perdute). L'argomento affrontato è lo stesso dei Sette contro Tebe di Eschilo: la reciproca uccisione dei fratelli Eteocle e Polinice, figli di Edipo.

I sette contro Tebe, o I sette a Tebe (in greco antico: Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, Heptà epì Thếbas), è una tragedia di Eschilo, rappresentata per la prima volta ad Atene alle Grandi Dionisie del 467 a.C. L'opera si inserisce all'interno del cosiddetto Ciclo tebano, ed è la terza ed ultima parte di una trilogia legata, ossia di una sequenza di tre tragedie che raccontavano un'unica lunga vicenda. La prima e seconda parte della trilogia, le tragedie Laio ed Edipo, sono andate perdute. Alla fine della trilogia venne inoltre messo in scena il dramma satiresco Sfinge, anch'esso perduto.

Filippo Juvarra (Messina, 7 marzo 1678 – Madrid, 31 gennaio 1736) è stato un architetto, scenografo e orafo italiano, uno dei principali esponenti del Barocco, che operò per lunghi anni a Torino come architetto di casa Savoia. Formatosi inizialmente in Sicilia, parzialmente da autodidatta, la sua prima opera architettonica fu il completamento, nel 1703, della chiesa di San Gregorio, oggi scomparsa, per la quale progettò la sistemazione interna comprendente la realizzazione del coro e dell'altare maggiore.

Filippo è una tragedia ideata nel 1775 da Vittorio Alfieri e pubblicata nel 1783, dopo una lunga serie di travagliate revisioni e ritocchi da parte dell'autore, che ne ridussero la mole da oltre 2000 a meno di 1400 versi. È spesso ricordata come la prima tragedia dell'Alfieri poiché la Cleopatraccia, il suo primo componimento teatrale, venne da lui ripudiato. La necessità di riduzione del testo è data dall'innovazione, che nel teatro alfieriano prende forma, della tragedia "repentina e veloce", che si oppone alla ormai stanca ripetizione delle melodrammatiche tragedie classiciste francesi. Nella forma drammatica, tuttavia, l'opera risente ancora del retaggio delle convenzioni teatrali che imponevano schemi drammaturgici prestabiliti.Una tra le fonti di ispirazione dell'Alfieri per la composizione e verseggiatura del Filippo è da ravvisarsi nello scritto "Nouvelle historique de Dom Carlos" dell'abate di Saint-Réal del 1672, dove la verità storica era, al pari poi della tragedia alfieriana, mista alla rivisitazione in chiave romanzesca. Il precedente storico era noto: Filippo II di Spagna sposò, dopo la pace di Cateau-Cambrésis del 1559, Elisabetta di Valois (Isabella, nella tragedia), che sarebbe dovuta andare in sposa al figlio Don Carlos. Nel 1568 Filippo fece imprigionare, senza svelarne pubblicamente i motivi, il figlio che, successivamente, morì in prigione: solo più tardi si seppe che, in realtà, Don Carlos aveva tentato di tramare con i rivoltosi delle Fiandre nel corso della guerra degli ottant'anni oltre che tentare il parricidio. Alcune voci vollero attribuire una storia d'amore tra Don Carlos ed Elisabetta di Valois: a queste l'Alfieri attinge per sviluppare l'intreccio drammatico sull'impossibile amore tra i due.

Antigone è una tragedia mitologica di Vittorio Alfieri, da lui rivista più volte, pubblicata per la prima volta nel 1783 e rielaborata fino al 1789. La storia di Antigone rientra nel cosiddetto Ciclo Tebano ed è la continuazione della vicenda, narrata da Alfieri in Polinice, di Polinice ed Eteocle, i due fratelli che si erano dati la morte per la contesa del trono di Tebe. I personaggi sono ridotti ai quattro principali: Antigone, Argia, Creonte ed Emone.