- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Luigi IX di Francia, conosciuto come il Luigi il Santo (Poissy, 25 aprile 1214 – Tunisi, 25 agosto 1270), è stato il quarantaquattresimo re di Francia, nono della dinastia capetingia, dal 1226 fino alla sua morte. Figlio del re Luigi VIII di Francia e della regina Bianca di Castiglia, ricevette durante l'infanzia un'educazione molto severa e religiosa. Ereditò il regno all'età di dodici anni, quando il padre morì; l'incoronazione avvenne il 29 novembre 1226 nella cattedrale di Reims ma fino alla maggiore età fu la regina madre, secondo la volontà del defunto re, a esercitare la reggenza. Una volta adulto, Luigi IX mise fine al conflitto tra Capetingi e Plantageneti, estese il dominio reale annettendo il siniscalcato di Beaucaire e Carcassonne, consolidò la sua sovranità su altri territori e conseguì la vittoria definitiva nella crociata contro gli albigesi, iniziata vent'anni prima. Condusse un regno ispirato ai valori del cristianesimo, fondato sull'idea che i poteri spirituali e politici potessero essere incarnati da un solo uomo. Mitigò gli eccessi del feudalesimo a favore del concetto di bene comune e sviluppò la giustizia in modo che il sovrano apparisse come "il supremo vigilante". In questo modo, proseguendo sulla scia dell'attività del nonno Filippo Augusto, portò gradualmente la Francia da una monarchia feudale a un moderno assolutismo ispirato al diritto imperiale romano, non più basato esclusivamente sui rapporti personali del re con i suoi vassalli. Luigi IX fu un re riformatore che volle lasciare un regno in cui i sudditi fossero soggetti a un potere giusto: introdusse la presunzione di innocenza, ridusse il ricorso alla tortura, proibì l'ordalia e la vendetta privata. La sua reputazione andò oltre i confini del regno, il suo arbitrato venne infatti richiesto da diverse monarchie d'Europa. Stabilì, inoltre, una moneta unica per tutto il regno e fondò alcune delle istituzioni destinate a diventare il Parlamento e la Corte dei conti. Molto religioso, fece costruire chiese, abbazie e ospizi, venne in aiuto dei deboli, lavorò alla conversione dei principi mongoli, sostenne la fondazione del collegio della Sorbona e acquisì alcune delle più importanti reliquie della Passione di Gesù, per contenere le quali fece erigere nel 1242 la Sainte-Chapelle. In accordo con il voto pronunciato durante una grave malattia, poi confermato dopo una guarigione considerata miracolosa, partì per l'Egitto per combattere la settima crociata. Al suo ritorno, convinto che il fallimento della spedizione fosse dovuto alla corruzione dei costumi del regno, lavorò per rafforzare la sua autorità e ripristinare la morale cristiana. Decise, quindi, di punire blasfemia, gioco d'azzardo, usura e prostituzione; cercò anche di convertire gli ebrei francesi, con il convincimento o con la forza. Nel 1270 tornò in Tunisia per guidare l'ottava crociata, durante la quale morì di una malattia che si è ipotizzato essere peste, dissenteria o febbre tifoide; studi effettuati nel 2019 hanno suggerito che fosse gravemente malato di scorbuto e, forse, di schistosomiasi. Fu canonizzato l'11 agosto 1297 con il nome di San Luigi di Francia da papa Bonifacio VIII durante il regno del nipote Filippo IV il Bello. La sua festa liturgica venne fissata per l'anniversario della morte, il 25 agosto. Oggi è considerato un monarca che ha portato alla Francia un risveglio economico, intellettuale e artistico; è considerato uno dei tre grandi Capetingi del ramo diretto, insieme al nonno Filippo Augusto e al nipote Filippo il Bello.

Guido di Lusignano (1316 circa – estate 1343) fu connestabile di Cipro e Principe titolare di Galilea.

La locuzione guerra civile in Italia impiegata nella storiografia di settore, anche internazionale, per riferirsi agli eventi accaduti durante la seconda guerra mondiale, in un periodo compreso tra l'annuncio dell'armistizio di Cassibile (8 settembre 1943) e la resa di Caserta (2 maggio 1945), durante il quale si verificarono combattimenti tra reparti militari della Repubblica Sociale Italiana (RSI), collaborazionisti con le truppe occupanti della Germania nazista, e i partigiani italiani (inquadrati militarmente nel Corpo Volontari della Libert e in maggioranza politicamente organizzati nel Comitato di Liberazione Nazionale), sostenuti materialmente dagli Alleati, nell'ambito della guerra di liberazione italiana e della campagna d'Italia. Oltre ai combattimenti diretti tra i reparti armati delle due parti, si registrarono anche rappresaglie sulla popolazione civile e repressioni da parte delle autorit della RSI, contrasti interni al movimento partigiano, mentre rari furono gli scontri armati tra le truppe fasciste e quelle fedeli al governo monarchico, il cosiddetto "Regno del Sud".

Il fascismo è stato un movimento politico nato in Italia all'inizio del XX secolo, ad opera del politico, giornalista e futuro dittatore Benito Mussolini. Alcune delle dottrine e delle pratiche elaborate e adottate dal fascismo italiano si sono diffuse in seguito, anche se con caratteristiche differenti, in Europa e in altri paesi del mondo. Si caratterizzò come un movimento nazionalista, autoritario, autocratico e totalitario; l'ideologia sottesa a tale movimento è stata interpretata allo stesso tempo come rivoluzionaria e reazionaria; in particolare, il fascismo si autodefiniva, ed è considerato da alcuni, come alternativo al capitalismo liberale. Sul piano ideologico fu populista, collettivista, statalista, fautore della funzione sociale della proprietà privata e della divisione della società in classi. Trovò i suoi precursori, negli anni precedenti alla prima guerra mondiale, nel movimento artistico del futurismo - il cui ispiratore, Filippo Tommaso Marinetti, aderì successivamente al movimento di Mussolini -, nel decadentismo di D'Annunzio e in numerosi altri pensatori e azionisti politici nazionalisti che si ritrovarono nella rivista Il Regno (Giuseppe Prezzolini, Luigi Federzoni, Giovanni Papini), molti dei quali militarono in seguito nelle file fasciste. Importante fu anche il contributo di correnti di pensiero della sinistra non marxista, quali il sindacalismo rivoluzionario, ispirato alla dottrina del pensatore francese Georges Sorel. Una spinta decisiva alla nascita del fascismo è dovuta anche al fenomeno, conseguenza della prima guerra mondiale, dell'arditismo e del reducismo. La critica storica di alcuni studiosi come Piero Calamandrei o Paolo Alatri esita tuttavia ad attribuire una base ideologica al movimento fascista connotato, specie fra il 1920 e il 1924, da diverse filosofie operative, con repentini e opportunistici cambiamenti di impostazione politica tali da negare di per se stessi l'esistenza di una dottrina unitaria al movimento prima e al partito poi. Dopo la fine della seconda guerra mondiale si sono sviluppate una serie di correnti che si rifanno all'ideologia, definite come neofascismo; tuttavia, la natura prevalente del movimento è tuttora oggetto di dibattito. L'apologia del fascismo ad oggi nell'ordinamento giuridico italiano è un reato.

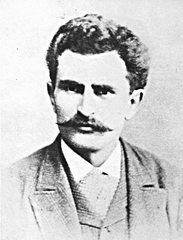

Errico Gaetano Maria Pasquale Malatesta (Santa Maria Capua Vetere, 4 dicembre 1853 – Roma, 22 luglio 1932) è stato un anarchico e scrittore italiano, tra i principali teorici del movimento anarchico. Passò più di dieci anni della sua vita in carcere e buona parte in esilio all'estero. Collaborò ad un gran numero di testate rivoluzionarie ed è nota la sua amicizia con Michail Bakunin. Assieme a quest'ultimo e a Pierre-Joseph Proudhon, rappresenta uno dei pensatori più importanti della corrente libertaria, da alcuni ritenuto il più importante teorizzatore e rivoluzionario dell'anarchia.Fu fermamente convinto, così come l'amico Pëtr Kropotkin, dell'imminente avvento di una rivoluzione anarchica (1916). Pochi mesi dopo iniziò infatti la Rivoluzione russa, che ebbe il supporto anche degli anarchici, ma terminò con la presa di potere da parte dei bolscevichi. Solamente dopo 19 anni arrivò una vera rivoluzione anarchica, la fallita Rivoluzione spagnola. Malatesta è riconosciuto come il massimo esponente del movimento libertario italiano e del libero pensiero.

La Comune di Parigi è il governo socialista che diresse Parigi dal 18 marzo al 28 maggio 1871. A seguito delle sconfitte militari sofferte dalla Francia nella guerra franco-prussiana contro la Prussia, il 4 settembre 1870 la popolazione di Parigi impose la proclamazione della Repubblica, contando di ottenere riforme sociali e la prosecuzione della guerra. Quando il governo provvisorio deluse le sue aspettative e l'Assemblea nazionale, eletta l'8 febbraio 1871, impose la pace e minacciò il ritorno della monarchia, il 18 marzo 1871 Parigi insorse cacciando il governo Thiers che aveva tentato di disarmare la città, e il 26 marzo elesse direttamente il governo cittadino, sopprimendo l'istituto parlamentare. La Comune, che adottò a proprio simbolo la bandiera rossa, eliminò l'esercito permanente e armò i cittadini, stabilì l'istruzione laica e gratuita, rese elettivi e revocabili i magistrati e tutti i funzionari, retribuì i funzionari pubblici e i membri del Consiglio della Comune con salari prossimi a quelli operai, favorì le associazioni dei lavoratori ed iniziò l'epurazione degli oppositori, quali i cittadini fedeli al Governo legittimo e i rappresentanti religiosi. L'opera della Comune fu interrotta dalla reazione del Governo e dell'Assemblea Nazionale, stabiliti a Versailles. Iniziati i combattimenti nei primi giorni di aprile, l'esercito comandato da Mac-Mahon pose fine all'esperienza della Comune entrando a Parigi il 21 maggio e massacrando in una settimana almeno 20.000 parigini compromessi con la rivolta (la cosiddetta semaine sanglante, settimana sanguinosa). Seguirono decine di migliaia di condanne e di deportazioni, mentre migliaia di parigini fuggirono all'estero.

I colori politici sono dei colori utilizzati per rappresentare un partito politico o un'ideologia: questi colori sono spesso utilizzati dai mass media nel dare i risultati delle elezioni o, più in generale, per riferirsi ai partiti. Il colore rosso per la sinistra rivoluzionaria inizia con le bandiere rosse della Comune di Parigi. Spesso, però, in ogni nazione o aree geografiche ai colori vengono attribuiti significati politici diversi. Ad esempio in Italia il bianco è il colore tradizionalmente legato ai democratici-cristiani, già nella vicina Austria i Popolari (democristiani) usano, invece, il nero. In Italia il nero è stato appannaggio del Partito Nazionale Fascista, pertanto, i democristiani per distinguersi dai socialisti e comunisti (rossi) e dai neo-fascisti (neri), fecero proprio il Bianco.

Cervia (Zíria in romagnolo) è un comune italiano di 28 535 abitanti della provincia di Ravenna in Emilia-Romagna. Località balneare e termale della Riviera romagnola con vocazione tradizionale alla marineria e alla pesca, la sua storia è molto legata alla produzione del sale.

L'Associazione internazionale dei lavoratori (AIL), conosciuta anche come Prima Internazionale, era un'organizzazione internazionale avente lo scopo di creare un legame internazionale tra i diversi gruppi politici di sinistra (socialisti, anarchici, repubblicani mazziniani e marxisti) e tra le varie organizzazioni di lavoratori, in particolare operai. Per questo motivo viene anche conosciuta come Associazione internazionale degli operai o secondo altre traduzioni come Lega internazionale dei lavoratori. Nel 1889 anarchici e marxisti presero due strade definitivamente indipendenti durante la Seconda Internazionale.