- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

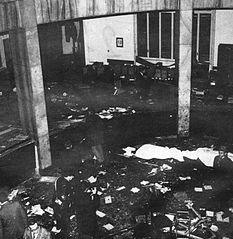

La strage di piazza Fontana fu conseguenza di un grave attentato terroristico compiuto il 12 dicembre 1969 nel centro di Milano presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura e che causò 17 morti e 88 feriti. Considerata «la madre di tutte le stragi», il «primo e più dirompente atto terroristico dal dopoguerra», «il momento più incandescente della strategia della tensione» e da alcuni ritenuto l'inizio del periodo passato alla storia in Italia come anni di piombo. Per tanti aspetti si può parlare d'una storia della Repubblica prima e dopo piazza Fontana. Gli attentati terroristici di quel giorno furono cinque, concentrati in un lasso di tempo di appena 53 minuti, e colpirono contemporaneamente Roma e Milano, le due maggiori città d'Italia. A Roma ci furono tre attentati che provocarono 16 feriti, uno alla Banca Nazionale del Lavoro in via San Basilio, uno in piazza Venezia e un altro all'Altare della Patria; a Milano, una seconda bomba venne ritrovata inesplosa in piazza della Scala. La strage della Banca dell'Agricoltura non fu la più atroce tra quelle che hanno insanguinato l'Italia, ma diede avvio al periodo stragista della "strategia della tensione", che vide realizzare numerosi attentati come la strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974 (8 morti), la strage del treno Italicus del 4 agosto 1974 (12 morti) e la più sanguinosa strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti). Le lunghe e innumerevoli indagini hanno rivelato che la strage fu compiuta da terroristi dell'estrema destra, collegati con apparati statali e sovranazionali, i quali però non sono mai stati perseguiti. Nel giugno 2005 la Corte di Cassazione ha stabilito che la strage fu opera di «un gruppo eversivo costituito a Padova nell'alveo di Ordine nuovo» e «capitanato da Franco Freda e Giovanni Ventura», non più perseguibili in quanto precedentemente assolti con giudizio definitivo dalla Corte d'assise d'appello di Bari. Gli esecutori materiali sono ignoti. A causa del ricorso al segreto di Stato durante le indagini, la storia giudiziaria della strage di Piazza Fontana rappresenta sul versante terrorismo quello che il golpe Borghese rappresenta sul versante dell'eversione. Le indagini si sono susseguite nel corso degli anni, con imputazioni a carico di vari esponenti anarchici e neofascisti; tuttavia alla fine tutti gli accusati sono stati sempre assolti in sede giudiziaria (peraltro alcuni sono stati condannati per altre stragi, e altri hanno usufruito della prescrizione, evitando la pena). La vicenda è oggetto di controverse interpretazioni; una delle ipotesi sostiene che, una volta abbandonata la pista anarchica, il sospetto che gli attentati fossero opera dei neofascisti fu usato per dare credito alle teorie della «strategia della tensione» (un disegno dell'estrema destra per creare instabilità nelle istituzioni e terrorizzare i cittadini), e della «strage di Stato», ordinata da settori del mondo politico (dai servizi segreti e da collusioni tra mondo dell'economia e criminalità) per diffondere il panico e giustificare misure d'emergenza, in modo da garantire il potere ai settori più reazionari della politicaAl termine dell'ultimo processo del 2005 la Cassazione ha affermato che la strage fu realizzata dalla cellula eversiva di Ordine Nuovo capitanata da Franco Freda e Giovanni Ventura, non più processabili in quanto assolti con sentenza definitiva nel 1987; non è mai stata emessa una sentenza per gli esecutori materiali, coloro che cioè portarono la valigia con la bomba.

Giovanni Leone (Napoli, 3 novembre 1908 – Roma, 9 novembre 2001) è stato un politico, avvocato, giurista e accademico italiano, sesto presidente della Repubblica italiana. Insegnante di procedura penale dal 1936, entrò in politica nel 1944 aderendo alla Democrazia Cristiana. Eletto all'Assemblea Costituente nel 1946, fu presidente della Camera dei deputati dal 1955 al 1963. Presiedette due brevi governi nel 1963 (Governo Leone I) e nel 1968 (Governo Leone II). Nominato senatore a vita nel 1967 dal presidente Saragat, il 24 dicembre 1971 fu eletto presidente della Repubblica. Come capo dello Stato, Leone conferì l'incarico a tre presidenti del Consiglio: Giulio Andreotti (1972-1973 e 1976-1978), Mariano Rumor (1973-1974) e Aldo Moro (1974-1976). Nominò senatore a vita Amintore Fanfani (1972), e nominò quattro Giudici della Corte costituzionale: Edoardo Volterra e Guido Astuti nel 1973, Livio Paladin nel 1977 e Antonio La Pergola nel 1978. Fu il primo presidente a procedere allo scioglimento anticipato delle camere, nel 1972 e una seconda volta nel 1976. Si dimise in anticipo di sei mesi rispetto alla naturale scadenza del mandato, in seguito a campagne di stampa secondo cui sarebbe stato coinvolto nello scandalo Lockheed.

Un errore giudiziario è la sanzione, detentiva o pecuniaria, per una persona che non ha commesso il reato di cui è accusato. Il termine può anche riferirsi a errori in altri contesti come, ad esempio, nei processi in ambito civile. Molti sistemi giudiziari hanno una diversa procedura di archiviazione di un caso. La circostanza estrema per la quale una sentenza, in seguito ad un errore giudiziario, non può più essere modificata, è il decesso dell'imputato. Peraltro l'ordinamento italiano prevede la possibilità di rimediare ad un errore giudiziario anche dopo la morte del condannato: il procedimento di revisione di sentenza di condanna definitiva può essere promosso anche da un erede o da un prossimo congiunto del condannato che sia deceduto (art. 632 codice di procedura penale).