- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Dalla stagione 1948-1949 vengono disputati campionati del massimo livello dilettantistico a suddivisione interregionale, chiamato negli anni con diverse denominazioni: Promozione, IV Serie, Campionato Interregionale e Campionato Nazionale Dilettanti, fino all'attuale Serie D. Di seguito vengono elencate tutte le squadre che hanno preso parte ai 72 campionati disputati fino alla stagione 2019-2020, dove le squadre che attualmente vi partecipano sono segnate in grassetto.

La provincia del Verbano-Cusio-Ossola, conosciuta anche come provincia azzurra, è una provincia italiana del Piemonte di 155 682 abitanti, costituita nel 1992 scorporando 77 comuni dalla provincia di Novara (dal 2019 il numero dei comuni si è ridotto a 74 per la fusione di Seppiana e Viganella nel comune di Borgomezzavalle, nel 2016, e per la fusione di Cavaglio-Spoccia, Cursolo-Orasso e Falmenta nel comune di Valle Cannobina, nel 2019). Il capoluogo è la città di Verbania. Situata nella parte settentrionale della regione, confina a nord-est e a nord-ovest con la Svizzera (rispettivamente con Cantone Ticino e Canton Vallese), ad est con la Lombardia (provincia di Varese, esclusivamente tramite il Lago Maggiore), a sud con la provincia di Novara e a sud-ovest con quella di Vercelli. Il territorio della provincia rappresenta l'area nordoccidentale dell'Insubria e l'ente provinciale è membro della comunità della Regio Insubrica. Insieme con la provincia del Sud Sardegna, è l'unica provincia italiana a non prendere nome dal proprio capoluogo. Insieme a Sondrio e Belluno è una delle tre province montane d'Italia.

Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2015-2016 è il venticinquesimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano. Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale delle regioni Piemonte-Valle d'Aosta.

Novara (Nuara in dialetto novarese e in dialetto lombardo occidentale, Noara in piemontese) è un comune italiano di 102 419 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Piemonte, seconda città della Regione per numero di abitanti dopo Torino. È crocevia di importanti traffici commerciali tra gli assi viari che congiungono il triangolo industriale Torino-Milano-Genova alla Svizzera. È un importante polo industriale e commerciale favorita dalla sua posizione strategica. Simbolo cittadino è la cupola della Basilica di San Gaudenzio di Alessandro Antonelli. A Novara ha sede l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, struttura tripolare condivisa con Alessandria e Vercelli.

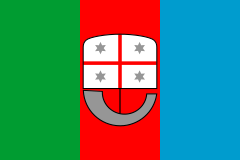

La Liguria (AFI: /liˈɡurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale di 1 515 500 abitanti, con capoluogo Genova. È bagnata a sud dal Mar Ligure, a ovest confina con la Francia (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), a nord con il Piemonte e con l'Emilia-Romagna e a sud-est con la Toscana. La regione fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. I confini della regione amministrativa attuale, coincidono in gran parte con l'area governata dalla Repubblica di Genova, e sono stati raggiunti nel 1859-1860, quando le provincie di Genova e Porto Maurizio arrivarono a un'estensione simile a quella della regione attuale. Il termine "Liguria" per indicare questa area si affermò più tardi, infatti fino a tutto il '700 e buona parte del '800, fu "genovesato" il nome utilizzato per indicare il territorio della repubblica marinara, e i suoi abitanti chiamavano se stessi "genovesi". Liguria invece, fino a quel tempo era una parola del linguaggio erudito, ed era usata per indicare una regione dell'epoca romana, più estesa dell'attuale Liguria, di cui l'odierna regione con capoluogo Genova costituiva solo una parte. Fino al 1860 la circoscrizione amministrativa della Liguria, facente parte dal 1815 del Regno di Sardegna, comprendeva anche la Provincia di Nizza Marittima, ceduta poi alla Francia a seguito del Trattato di Torino del 24 marzo 1860 con l'eccezione del circondario di Sanremo e di quello di Porto Maurizio, entrati a far parte del Regno d'Italia. Secondo un luogo comune, la Liguria sarebbe stretta tra il mare e le catene montuose delle Alpi e dell'Appennino: di conseguenza la regione potrebbe essere ridotta a due fasce costiere, ad est e a ovest di Genova: la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante. In realtà, la Liguria comprende anche grandi porzioni di territorio tributarie del bacino del Po a nord del crinale alpino-appenninico (circa il 28% della superficie regionale appartiene al bacino padano) e quasi tutto il retroterra marittimo, il lungo tratto di litorale compreso tra gli storici confini con la Francia (Rio San Luigi presso Grimaldi di Ventimiglia) e la bassa valle del Magra nei dintorni di Sarzana e Aulla (MS): questo confine orientale appare tuttavia meno definito, poiché coincide solo in parte con il basso corso del fiume Magra e include parte della piana litoranea di Luni. A un criterio amministrativo (secondo cui sarebbe da considerare amministrativamente ligure almeno tutto ciò che è posto a sud del crinale alpino-appenninico nel tratto Grimaldi-Mortola/Passo del Bracco) si sottraggono alcune aree marginali del territorio della Liguria "fisica", che per ragioni storico-politiche appartengono ad altre amministrazioni regionali o statali; è il caso della media e alta Val Roia (a lungo contesa tra Repubblica di Genova, Ducato di Provenza e Ducato di Savoia e ora amministrativamente francese, dopo essere stata ligure e piemontese) e delle alte valli dei torrenti Pennavaira e Neva (con i borghi di Alto, Caprauna e Cerisola che, pur rimanendo nella sfera di influenza economico-commerciale della città di Albenga, sono stati lungamente controllati dal Ducato di Savoia e poi inclusi nella Provincia di Cuneo). Alla Liguria è legato storicamente e linguisticamente l'Oltregiogo in provincia di Alessandria con Novi Ligure, Ovada, Arquata Scrivia che comprende parte delle valli Orba, Lemme, Scrivia, Borbera e Spinti. L'Oltregiogo fu parte della Repubblica di Genova fino al 1797, poi della Repubblica Ligure fino al 1805 e dopo la restaurazione della Provincia di Novi, parte della Divisione di Genova. Venne annesso al Piemonte dopo il decreto Rattazzi del 1859. L'isola di Capraia fu parte della Liguria fino al 1925 e dell'Arcidiocesi di Genova fino al 1977. La Liguria è una regione di grande richiamo turistico per le sue bellezze antropiche e naturali, tra le quali spiccano - a ponente - la Riviera dei Fiori e - a levante - Portofino, le Cinque Terre e Porto Venere.

Dolcino da Novara, o fra Dolcino come venne chiamato soprattutto dalla storiografia ottocentesca (Prato Sesia, 1250 circa – Vercelli, 1º giugno 1307), è stato un predicatore millenarista italiano, capo e fondatore del movimento dei dolciniani. Accusato di eresia dall'Inquisizione, fu catturato e ucciso sul rogo nel 1307.

La rete delle ferrovie italiane ammonta, al 31 dicembre 2019, a 16.779 km attualmente in esercizio di tratte di proprietà statale gestite dalla società Rete Ferroviaria Italiana. A queste vanno sommate quasi 3 000 km di linee secondarie (di cui circa 2 700 km a binario unico) di proprietà regionale e gestite da altre società di capitali pubblici e privati. Lo sviluppo della rete raggiunse il suo massimo nella prima metà del XX secolo, quando le linee ferroviarie percorrevano ormai ogni parte del territorio nazionale. Era tuttavia presente una disomogeneità in termini di scartamento dei binari, in quanto solo le linee principali furono costruite a scartamento ordinario, mentre per tutte le altre fu deciso l'impiego dello scartamento ridotto. A partire dagli anni cinquanta, però, vennero attuate, a più riprese e fino a tempi recenti, politiche di soppressione di impianti da molti oggi giudicate controproducenti o inopportune. Furono colpite dalla politica del cosiddetto taglio dei rami secchi quasi esclusivamente le linee a scartamento ridotto, limitando sensibilmente i chilometri di rete ferroviaria in attività ed i costi complessivi di gestione. Dopo la costituzione, nel 1905, delle Ferrovie dello Stato per la gestione diretta dell'infrastruttura e dei servizi ferroviari, rimasero in concessione ad imprese private numerose linee già esistenti di interesse locale definite brevemente ferrovie in concessione, ed altre ne furono attivate successivamente con lo stesso status gestionale. La definizione di ferrovia concessa non è più in uso, se non impropriamente, dal momento che l'istituto della concessione ferroviaria è oggi superato e le vecchie ferrovie concesse sono divenute tutte ferrovie regionali di proprietà pubblica delle regioni, unitamente però ad altre tratte (per ora solo sporadici casi) già delle Ferrovie dello Stato. Al giorno d'oggi, la rete ferroviaria nazionale a scartamento ordinario è interamente gestita da RFI e si snoda attraverso tutte le regioni italiane e le relative province.

La Calabria (AFI: /kaˈlabrja/; Calabbria in calabrese, Kalavrìa in grecanico, Kalabrì in arbërisht, Calabria in occitano) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale con 1 883 254 abitanti e con capoluogo Catanzaro. Confina a nord con la Basilicata e a sud-ovest un braccio di mare la separa dalla Sicilia ed è bagnata a est dal mar Ionio e ad ovest dal mar Tirreno. Il nome Calabria designava in origine il Salento (i cui abitanti erano chiamati Sallentini e Calabri) inserito nella regione augustea Regio II Apulia et Calabria (l'attuale Puglia), mentre l'odierna Calabria era detta dai romani Brutium ed insieme all'attuale Basilicata costituiva la Regio III Lucania et Bruttii.