- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il canto sesto del Purgatorio di Dante Alighieri si svolge nell'Antipurgatorio, dove le anime distratte da cure terrene (coloro che trascurarono i propri doveri spirituali) attendono di poter iniziare la loro espiazione; siamo nel pomeriggio del 10 aprile 1300 (Pasqua), o secondo alcuni commentatori del 27 marzo 1300.

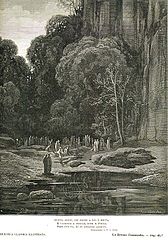

Il canto primo del Purgatorio di Dante Alighieri si svolge ai piedi della montagna del Purgatorio, sulla spiaggia; siamo nella notte tra il 9 e il 10 aprile 1300 (Pasqua), o secondo altri commentatori tra il 26 e il 27 marzo 1300.

Il canto terzo del Purgatorio di Dante Alighieri si svolge nell'Antipurgatorio, ove le anime dei contumaci (morti scomunicati) attendono di poter iniziare la loro purificazione; siamo nel mattino del 10 aprile 1300 (Pasqua), o secondo altri commentatori del 27 marzo 1300.

Il canto quinto del Purgatorio di Dante Alighieri si svolge nell'Antipurgatorio, dove le anime dei morti violentemente attendono di poter iniziare la loro espiazione; siamo nel pomeriggio del 10 aprile 1300 (Pasqua), o secondo altri commentatori del 27 marzo 1300.

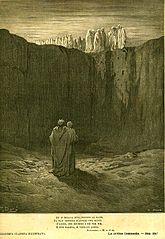

Il Purgatorio è la seconda delle tre cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri. Le altre cantiche sono l'Inferno ed il Paradiso. Il Purgatorio dantesco è diviso in Antipurgatorio, Purgatorio e Paradiso terrestre. La struttura del Purgatorio segue la classificazione tomistica dei vizi dell'amore mal diretto, e non fa più riferimento a singole colpe. Esso è suddiviso in sette cornici, nelle quali si espiano i sette peccati capitali: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria. A questa fanno da cornice, in apertura, l'Antipurgatorio, e in chiusura il Paradiso terrestre. Costruito specularmente all'Inferno, inteso quindi non più come voragine, ma come montagna, anche l'ordine dei peccati risulta capovolto: il cammino di Dante è infatti dal peccato più grave a quello più lieve (ancora una volta la lussuria, ovvero l'amore che eccede nella misura). Il custode del Purgatorio è Catone l'Uticense, che viene presentato nel primo canto. Ogni cornice ha inoltre un custode angelico, e precisamente gli angeli dell'umiltà, della misericordia, della mansuetudine, della sollecitudine, della giustizia, dell'astinenza e della castità; in ogni cornice, inoltre, gli espianti hanno sotto gli occhi esempi del loro vizio punito e della virtù opposta. Giunto alle soglie del Paradiso terrestre, Virgilio deve abbandonare il poeta; alla guida di Dante si pone il poeta latino Stazio, che lo condurrà nel giardino celeste, dove lo accoglierà Matelda, a sua volta anticipazione dell'apparizione di Beatrice. Le anime del Purgatorio sono già salve, ma prima di arrivare al Paradiso, per espiare i propri peccati, devono salire il monte come facevano ai tempi di Dante i pellegrini che per far penitenza partivano per Roma o per Santiago di Compostela. Ogni anima deve dunque percorrere tutto il cammino e purificarsi in ogni cornice del peccato corrispondente; ma per facilitare l'incontro con determinati personaggi, il poeta li colloca nella cornice propria del loro peccato più rilevante. Il Purgatorio ha la funzione specifica di espiazione, riflessione e pentimento, ed è solo attraverso il cammino, quindi il pellegrinaggio verso Dio, che l'anima può aspirare alla redenzione. Questo vale anche per Dante, che all'inizio ha incise sulla fronte sette P, simbolo dei sette peccati capitali; alla fine di ciascuna cornice l'ala dell'angelo guardiano cancella la P indicando così che quella specifica espiazione è compiuta. Virgilio, nel canto XVII del Purgatorio (vv. 91-139), spiega l'ordinamento morale del secondo regno ultraterreno. Anche qui, come nell'Inferno, i peccatori sono divisi in tre grandi categorie a seconda che la loro colpa sia stata determinata da: malo obietto, cioè scelte rivolte al male (superbia, invidia, ira); poco di vigore nel perseguire il bene (accidia); troppo di vigore nel perseguire i beni materiali (avarizia e prodigalità, gola e lussuria).Sulla cima della montagna Dante colloca il Paradiso terrestre la cui amena selva che lo ricopre è in posizione simmetrica rispetto alla selva oscura dell'Inferno. Qui il ciclo di purificazione viene completato con l'immersione nelle acque del fiume Letè, che annulla il ricordo delle colpe, e dell'Eunoè, che vivifica il ricordo del bene compiuto nell'esistenza terrena.

La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. L'opera non esiste nella sua forma originale: essendo stata prodotta prima dell'invenzione della stampa veniva scritta e ricopiata a mano; tra tutti i manoscritti giunti a noi oggigiorno non esistono due versioni uguali, come per tutti i testi antichi, i casi di diversificazione sono tantissimi e variano da semplici modifiche ortografiche, (diritta via o diricta via) fino all'uso di versi simili ma diversi, o parole completamente differenti che danno anche significati diversi, ad esempio il ruscello che esce dalle sorgenti di acqua bollente ..esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici che fu analizzato e commentato con il presupposto che ci fossero delle donne peccatrici, forse prostitute (?), lasciando molti dubbi, ma con un significato completamente stravolto rispetto al più ragionevole pettinatrici o pettatrici o pectatrici cioè le operaie che lavoravano la cardatura e la pettinatura dell lino nelle acque termali. Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e stampata da Gabriele Giolito de' Ferrari nel 1555, che la Commedia di Dante viene per la prima volta intitolata come da allora fu sempre conosciuta, ovvero "La Divina Comedia". Composta secondo i critici tra il 1304/07 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la Commedia è il capolavoro di Dante ed è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale, tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo. Il poema è diviso in tre parti, chiamate «cantiche» (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ognuna delle quali composta da 33 canti (tranne l'Inferno, che contiene un ulteriore canto proemiale) formati da un numero variabile di versi, fra 115 e 160, strutturati in terzine. Il poeta narra di un viaggio immaginario, ovvero di un Itinerarium mentis in Deum, attraverso i tre regni ultraterreni che lo condurrà fino alla visione della Trinità. La sua rappresentazione immaginaria e allegorica dell'oltretomba cristiano è un culmine della visione medievale del mondo sviluppatasi nella Chiesa cattolica. È stato notato come tutte e tre le cantiche terminino con la parola «stelle» (Inferno: "E quindi uscimmo a riveder le stelle"; Purgatorio: "Puro e disposto a salir a le stelle"; Paradiso: "L'amor che move il sole e l'altre stelle"). L'opera ebbe subito uno straordinario successo e contribuì in maniera determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Il testo, del quale non si possiede l'autografo, fu infatti copiato sin dai primissimi anni della sua diffusione e fino all'avvento della stampa in un ampio numero di manoscritti. Parallelamente si diffuse la pratica della chiosa e del commento al testo (si calcolano circa sessanta commenti e tra le 100.000 e le 200.000 pagine), dando vita a una tradizione di letture e di studi danteschi mai interrotta: si parla così di "secolare commento". La vastità delle testimonianze manoscritte della Commedia ha comportato un'oggettiva difficoltà nella definizione del testo: nella seconda metà del Novecento l'edizione di riferimento è stata quella realizzata da Giorgio Petrocchi per la Società Dantesca Italiana. Più di recente due diverse edizioni critiche sono state curate da Antonio Lanza e Federico Sanguineti.La Commedia, pur proseguendo molti dei modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, scopo didascalico e morale, linguaggio e stile basati sulla percezione visiva e immediata delle cose), è profondamente innovativa poiché, come è stato rilevato in particolare negli studi di Erich Auerbach, tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, espressa anche con l'uso di neologismi creati da Dante come «insusarsi», «inluiarsi» e «inleiarsi».È una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.

Il purgatorio è la condizione, il processo o il luogo di purificazione o di pena temporanea in cui, secondo la credenza cattolica, le anime di coloro che muoiono in uno stato di grazia sono preparate per il paradiso. Nella teologia cattolica è "la condizione di coloro che, morti nella grazia di Dio, non sono ancora perfettamente purificati e devono quindi purificarsi al fine di ottenere la santità necessaria per essere ammessi alla visione di Dio".Il termine Purgatorio (dal latino: purgatorium, da purgare, "epurare") ha assunto anche una vasta gamma di significati storici e moderni relativi a sofferenze postmortem minori in comparazioni alla dannazione eterna. L'"uso comune cristiano" gli attribuisce il senso di "uno dei tre regni dell'oltretomba, insieme all'inferno e al paradiso".Altre confessioni cristiane, oltre al cattolicesimo, riconoscono l'esistenza di un processo di santificazione ossia purificazione dopo la morte che presenta tratti in comune con il concetto cattolico del purgatorio e viene spesso denominato con lo stesso termine, come nell'ortodossia bizantina e nell'ortodossia orientale copta (come attesta la Vita di San Ciro monaco). In ambito protestante, lo stesso Lutero affermò di credere nel purgatorio e perfino nel fuoco purgatoriale di cui nella Tradizione della Chiesa cattolica ma che non fa parte della sua dottrina definita. Anche in tempi più recenti alcuni teologi protestanti sostengono dottrine simili a quella cattolica del purgatorio. Fra questi troviamo, in ambito metodista, Jerry L. Walls; in ambito anglicano, il teologo e romanziere C. S. Lewis, il teologo e fisico John Polkinghorne, il teologo e biblista John Bertram Phillips, e molti altri anglicani; in ambito presbiteriano George MacDonald e William Barclay.Il concetto del purgatorio come regno dell'oltretomba distinto dall'inferno e dal paradiso, dove i peccatori vengono puniti temporaneamente con il fuoco (immagine comune in Occidente) è escluso non solo da altri gruppi sia orientali che occidentali ma non è affermato neanche dalla Chiesa cattolica: infatti non fanno parte della sua fede definita sul purgatorio due dei più prominenti elementi dell'immaginario popolare: quello di una località a parte e quello della purificazione per mezzo del fuoco materiale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica distingue fra, da una parte, "la dottrina della fede relativa al purgatorio formulata dalla Chiesa soprattutto nei Concili di Firenze e di Trento" e, dall'altra parte, "la Tradizione della Chiesa [che], rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore". Il concetto del purgatorio come luogo dell'anima, dimensione di pena e purificazione mediante il "fuoco" è affermato da vari santi e beati che hanno riferito di avere avuto visioni del purgatorio, come santa Caterina da Genova, o santa Coletta di Corbie.

Il Paradiso è la terza delle tre cantiche che compongono la Divina Commedia di Dante Alighieri, dopo l'Inferno e il Purgatorio. Nella sua Epistola XIII Dante dedicò la cantica a Cangrande della Scala.

Dante Alighieri, o Alighiero, battezzato Durante di Alighiero degli Alighieri e anche noto con il solo nome Dante, della famiglia Alighieri (Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), stato un poeta, scrittore e politico italiano. Il nome "Dante", secondo la testimonianza di Jacopo Alighieri, un ipocoristico di Durante; nei documenti era seguito dal patronimico Alagherii o dal gentilizio de Alagheriis, mentre la variante Alighieri si afferm solo con l'avvento di Boccaccio. considerato il padre della lingua italiana; la sua fama dovuta eminentemente alla paternit della Comed a, divenuta celebre come Divina Commedia e universalmente considerata la pi grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. Espressione della cultura medievale, filtrata attraverso la lirica del Dolce stil novo, la Commedia anche veicolo allegorico della salvezza umana, che si concreta nel toccare i drammi dei dannati, le pene purgatoriali e le glorie celesti, permettendo a Dante di offrire al lettore uno spaccato di morale ed etica. Importante linguista, teorico politico e filosofo, Dante spazi all'interno dello scibile umano, segnando profondamente la letteratura italiana dei secoli successivi e la stessa cultura occidentale, tanto da essere soprannominato il "Sommo Poeta" o, per antonomasia, il "Poeta". Dante, le cui spoglie si trovano presso la tomba a Ravenna costruita nel 1780 da Camillo Morigia, diventato uno dei simboli dell'Italia nel mondo, grazie al nome del principale ente della diffusione della lingua italiana, la Societ Dante Alighieri, mentre gli studi critici e filologici sono mantenuti vivi dalla Societ dantesca. A partire dal XX secolo e nei primi anni del XXI, Dante entrato a far parte della cultura di massa, mentre la sua opera e la sua figura hanno ispirato il mondo dei fumetti, dei manga, dei videogiochi e della letteratura.