- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Una questione privata è un romanzo di Beppe Fenoglio, pubblicato postumo nell'aprile del 1963, due mesi dopo la morte dell'autore. Il libro tratta un tema caro a Fenoglio, ovvero la guerra partigiana negli anni finali della seconda guerra mondiale. La prima edizione fu pubblicata da Garzanti; dal 1986 esce, come le altre sue opere, per la casa editrice Einaudi.

La questione romana è un'espressione utilizzata nel lessico storiografico italiano, per identificare la controversia che fu dibattuta durante il Risorgimento relativamente al ruolo di Roma, sede del potere temporale del Papa ma, al tempo stesso, capitale del Regno d'Italia.

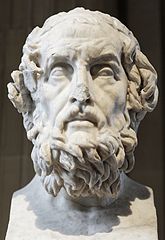

La questione omerica si riferisce a quel dibattito, confronto o scontro letterario che interessa filologi e storici della lingua greca arcaica circa l'attendibilità della composizione dell'Iliade e dell'Odissea da parte di Omero e sull'esistenza stessa di quest'ultimo. Il dibattito ha origini molto antiche, perché già in età classica si discuteva sulla paternità dell'Odissea di Omero. Negli ultimi secoli del medioevo, e nei primi del rinascimento, vi sarà uno sviluppo di questo dibattito, ma si potrà parlare di questione omerica solo con Wolf e con la suddivisione degli studiosi in unitari ed analitici (i primi riconoscono Omero come autore di almeno uno dei poemi o entrambi; i secondi disconoscono completamente la paternità omerica dei poemi). Essa è motivata, anzitutto, dall'interesse per la figura del poeta Omero, di cui gli antichi non dubitavano ma, allo stesso tempo, di cui avevano notizie insicure e che era al centro di vere e proprie rivendicazioni (per esempio sul luogo di nascita); soprattutto, però, trae origine dai dubbi testuali suscitati dagli stessi poemi omerici: in essi, infatti, si riscontrano incongruenze (per esempio l'uso del duale nel libro IX dell'Iliade, quando i membri dell'ambasceria sono in realtà tre), contraddizioni (per esempio Pilemene, condottiero dei Paflagoni, che muore in Iliade V 576 ma ritorna in XIII 658), frequenti ripetizioni di espressioni e interi blocchi di versi.

La locuzione questione meridionale indica, nella storiografia italiana, la percezione, maturata nel contesto postunitario, della situazione di persistente arretratezza nello sviluppo socio-economico delle regioni dell'Italia meridionale rispetto alle altre regioni del Paese, soprattutto quelle settentrionali. Utilizzata la prima volta nel 1873 dal deputato radicale lombardo Antonio Billia, intendendo la disastrosa situazione economica del Mezzogiorno in confronto alle altre regioni dell'Italia unita, viene adoperata nel linguaggio comune ancora oggi.

Con questione della lingua greca (in neogreco γλωσσικό ζήτημα, anche abbreviato in το γλωσσικό) si intende la lunga disputa su quale dovesse essere la lingua ufficiale della nazione greca: il demotico (ovvero una standardizzazione della lingua effettivamente parlata dal popolo), o una forma di lingua "purificata" (katharèvousa) che riproducesse il greco antico. La questione si dipanò tra il XIX e il XX secolo, fino a risolversi nel 1976 con la definitiva adozione del demotico come lingua nazionale.

Con questione della lingua a Ragusa s'intende l'analisi del repertorio linguistico della Repubblica di Ragusa, con particolare attenzione al parlato. Tale questione assunse particolare importanza fra la metà del XIX e la metà del XX secolo, quando l'allora nascente "risorgimento croato" (hrvatski narodni preporod) si scontrò con le istanze irredentistiche italiane: all'epoca ognuno dei due movimenti riteneva che il carattere nazionale fondamentale della Repubblica di Ragusa fosse alternativamente slavo (croato) o italiano, con conseguente inserimento della storia ragusea esclusivamente - o prevalentemente - in uno dei due alvei. Per tale motivo, è possibile trovare degli studi che deliberatamente deformarono le fonti o omisero di riportare ciò che non si attagliava con le proprie finalità ideologiche. Nei decenni più recenti la questione è finalmente rientrata in un ambito eminentemente scientifico e culturale. I linguisti croati sottolineano - con riferimento a Ragusa - l'intercambiabilità delle espressioni «lingua slava» e «lingua croata». Dalle fonti risulta chiaramente il passaggio linguistico nel parlato, avvenuto a Ragusa nel corso del tempo: se fino al XV secolo è ipotizzabile ritenere la lingua latina o una lingua neoromanza come prevalente, verso gli inizi del 1500 la situazione è chiaramente mutata, ed in città la lingua slava è la più usata, oltre ad essere oramai considerata lingua naturale del luogo. Il latino prima e l'italiano poi si sono comunque mantenuti per secoli, divenendo lingue di cultura, di commercio e di potere, note quindi molto più agli uomini ed alle classi dominanti piuttosto che alle donne ed al popolo minuto. Volendo riassumere invece quale fu la lingua scritta utilizzata dai ragusei nei vari ambiti, si possono rilevare in linea di principio i seguenti usi prevalenti: Ambito legale pubblico e privato: latino (e italiano) Corrispondenza diplomatica: latino (e italiano) Opere scientifico/filosofiche: latino (e italiano) Opere poetico/letterarie: slavo (e latino e italiano) Corrispondenza personale: italiano (e slavo e latino)Tale suddivisione - nella particolarissima situazione linguistica di Ragusa, derivante sia dalla sua storia che dalla sua posizione geografica - fu dovuta a motivi di diffusione o di intrinseca tradizione dei generi, laddove il latino era da secoli lingua della cultura in Europa e l'italiano era considerato "lingua classica" al pari del latino. La scelta quindi dell'utilizzo nello scritto del latino, dell'italiano o della lingua slava di Ragusa era dovuta essenzialmente a motivi di "destinazione del prodotto".

Con l'espressione ‘questione della lingua’ si indica una disputa su quale modello linguistico adottare nella penisola italiana; sorta in ambito letterario, ebbe la sua fase più acuta agli inizi del Cinquecento, per poi protrarsi con alterne vicende (almeno) fino ad Alessandro Manzoni.

L'italiano ([itaˈljaːno] ) è una lingua romanza parlata principalmente in Italia. È classificato al 27º posto tra le lingue per numero di parlanti nel mondo e, in Italia, è utilizzato da circa 58 milioni di residenti. Nel 2015 era la lingua materna del 90,4% dei residenti in Italia, che spesso lo acquisiscono e lo usano insieme alle varianti regionali dell'italiano, alle lingue regionali e ai dialetti. In Italia viene ampiamente usato per tutti i tipi di comunicazione della vita quotidiana ed è largamente prevalente nei mezzi di comunicazione nazionali, nell'amministrazione pubblica dello Stato italiano e nell'editoria. Oltre ad essere la lingua ufficiale dell'Italia, è anche una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, di San Marino, della Svizzera, della Città del Vaticano e del Sovrano militare ordine di Malta. È inoltre riconosciuto e tutelato come "lingua della minoranza nazionale italiana" dalla Costituzione slovena e croata nei territori in cui vivono popolazioni di dialetto istriano. È diffuso nelle comunità di emigrazione italiana, è ampiamente noto anche per ragioni pratiche in diverse aree geografiche ed è una delle lingue straniere più studiate nel mondo.Dal punto di vista storico l'italiano è una lingua basata sul fiorentino letterario usato nel Trecento.