- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Un reattore autofertilizzante è un reattore a fissione progettato per lavorare con una conversione media di fissili in rapporto maggiore di uno con la quantità fissionata, cioè progettato per produrne più di quanti ne consumi durante la vita di una carica. I rapporti di conversione tipici dei reattori autofertilizzanti sono circa 1,2 mentre quelli dei reattori di 1ª, 2ª e 3ª generazione sono di circa 0,6 per gli LWR ed arrivano a circa 0,8 nei CANDU. Questo non vuol dire neanche in teoria che la carica totale (fertile e fissile) di un reattore autofertilizzante possa durare illimitatamente, poiché col tempo cala inesorabilmente la quantità di fertile, e con essa il numero di atomi fertilizzati per unità di tempo: se non si effettuasse ricarica prima o poi questo numero verrebbe superato da quello degli atomi fissionati per unità di tempo, cioè la conversione scenderebbe sotto l'unità e a questo punto il reattore avrebbe vita limitata. Invece finché in un reattore autofertilizzante si ricarica il fertile, questo riesce ad avere una produzione continua netta di fissile, a differenza dei reattori non-autofertilizzanti. Nonostante la ricerca e la prototipazione si sia principalmente orientata verso reattori autofertilizzanti a neutroni veloci (o FBR, Fast Breeder Reactor), l'autofertilizzazione può essere ottenuta anche in reattori a neutroni termici (o TBR, Thermal Breeder Reactor): deve tuttavia essere utilizzato un "combustibile" differente, a base di torio anziché di uranio. In generale, l'uso di neutroni "lenti" dovrebbe comportare diversi vantaggi, fra cui una molto minore sollecitazione dei materiali che compongono il reattore (problema viceversa critico per i reattori veloci). Sono tuttavia pochi, finora, i reattori autofertilizzanti termici, e tutti presenti in India: il reattore KAMINI, il reattore sperimentale da 40 MWt all'Indira Gandhi Centre inaugurato nel 1985, mentre il PFBR (veloce) in costruzione dal 2004 sarà dotato di un mantello in torio.

Lo sfruttamento dell'energia nucleare in Italia ha avuto luogo tra il 1963 e il 1990. Le quattro centrali nucleari italiane sono state chiuse per raggiunti limiti d'età, o a seguito dei referendum del 1987. Il dibattito sull'eventuale reintroduzione dell'energia nucleare che si era aperto fra il 2005 ed il 2008, si è chiuso con il referendum abrogativo del 2011, con cui sono state abrogate alcune disposizioni concepite per agevolare l'insediamento delle centrali nucleari.

Il lago del Brasimone (noto anche coi nomi di bacino delle Scalere e bacino del Brasimone) è un lago artificiale costruito sull'Appennino bolognese lungo il torrente Brasimone agli inizi del Novecento e completato nel 1911; il lago del Brasimone è anche il più antico dei quattro costruiti dalle Ferrovie dello Stato per l'alimentazione della linea ferroviaria Bologna-Pistoia (Suviana, Pàvana e Santa Maria). Il suo invaso ricade interamente all'interno del territorio comunale di Camugnano ed è inserito all'interno del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone. Sulla sua costa sud-orientale sorge il Centro Ricerche Brasimone dell'ENEA nel quale, secondo il progetto italo-francese del 1970 sui reattori nucleari veloci al sodio, doveva sorgere un reattore per la sperimentazione scientifica PEC (Prova Elementi di Combustibili) un reattore veloce refrigerato a sodio liquido concepito per la sperimentazione del comportamento degli elementi di combustibile i lavori iniziarono nel 1972, in seguito all'incidente di Chernobyl (1986) e alla volontà politica maturata dopo i referendum abrogativi del 1987, iniziò un processo di riconversione e rifinalizzazione sia delle risorse disponibili che delle competenze professionali. Le acque contenute nel lago del Brasimone servono tuttora per la regolazione annuale dell'energia producibile nella centrale idroelettrica di Santa Maria, posta poco più a valle nei pressi del lago omonimo. Esse vengono anche utilizzate per il pompaggio giornaliero dell'acqua nella centrale idroelettrica del lago di Suviana.

L'ENEA è un ente pubblico di ricerca italiano che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico. Commissariato nel settembre 2009 (guidata prima da Giovanni Lelli e poi dal professor Federico Testa), commissariamento terminato il 22 dicembre 2015, presidenti storici sono stati Colombo, Cabibbo, Rubbia e Paganetto.

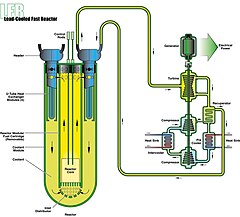

Il reattore nucleare a neutroni veloci refrigerato a piombo, o più brevemente LFR (sigla dall'inglese Lead-cooled Fast Reactor) è un reattore nucleare veloce della IV generazione a ciclo chiuso allo stadio progettuale e pre-licenziamento, che come refrigerante può impiegare: piombo puro bismuto (55.5 wt%) - piombo (44.5 wt%) eutettico con temperatura di fusione 124,5±0,6 °C e temperatura di ebollizione di 1750 °C bismuto (52 wt%) - piombo (32 wt%) - stagno (16 wt%) eutettico piombo (85 wt%) - oro (15 wt%) eutettico con temperatura di fusione 212 °C

Nira - Nucleare Italiana Reattori Avanzati (Società per Reattori Convertitori Avanzati e Veloci) S.p.A. era un'azienda italiana che operava nel settore della progettazione e commercializzazione di reattori convertitori avanzati e veloci, occupandosi anche della relativa installazione e manutenzione e della ricerca scientifica nel campo nucleare.

Il termine Qì Gōng (IPA: /tɕ'i kuŋ/, 氣功T, 气功S) si riferisce a una serie di pratiche e di esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e in parte alle arti marziali che prevedono la meditazione, la concentrazione mentale, il controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizio fisico. Il qi gong si pratica generalmente per il mantenimento della buona salute e del benessere sia fisici sia psicologici, tramite la cura e l'accrescimento della propria energia interna (il Qi).