- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La Repubblica di Venezia, a partire dal XVII secolo Serenissima Repubblica di Venezia, è stata una repubblica marinara con capitale Venezia. Fondata secondo la tradizione nel 697 da Paoluccio Anafesto, nel corso dei suoi millecento anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee. Inizialmente estesa nell'area del Dogado (territorio attualmente assimilabile alla città metropolitana di Venezia) nel corso della sua storia annesse gran parte dell'Italia nord-orientale, l'Istria, la Dalmazia, le coste dell'attuale Montenegro e dell'Albania oltre a numerose isole del mare Adriatico e dello Ionio orientale. Al massimo della sua espansione, tra il XIII e il XVI secolo, governava anche il Peloponneso, Creta e Cipro, la gran parte delle isole greche, oltre a diverse città e porti del Mediterraneo orientale. Le isole della laguna di Venezia nel VII secolo, dopo aver conosciuto un periodo di sostanziale aumento della popolazione, si organizzarono nella Venezia marittima, un ducato bizantino dipendente dall'esarca di Ravenna. Con la caduta dell'esarcato e l'indebolimento del potere bizantino sorse il Ducato di Venezia, guidato da un doge e stabilito sull'isola di Rialto, divenne prospero grazie al commercio marittimo con l'Impero bizantino e con gli altri stati orientali. Al fine di salvaguardare le rotte commerciali tra il IX e l'XI secolo il Ducato condusse diverse guerre che gli assicurarono il completo dominio sull'Adriatico. Grazie alla partecipazione alle crociate la penetrazione nei mercati orientali si fece sempre più forte e fra il XII e il XIII secolo Venezia riuscì a estendere il suo potere in numerosi empori e scali commerciali orientali. La supremazia sul mar Mediterraneo condusse la Repubblica allo scontro con Genova che perdurò fino al XIV secolo, quando, dopo esserne uscita vincitrice, Venezia cominciò l'espansione su terraferma. L'espansione veneziana però portò alla coalizzazione della monarchia asburgica, della Spagna e della Francia nella Lega di Cambrai che nel 1509 sconfisse la Repubblica di Venezia nella battaglia di Agnadello. Pur mantenendo la gran parte dei suoi possedimenti di terraferma, Venezia ne uscì sconfitta e il tentativo di espandere i domini orientali causò una lunga serie di guerre con l'Impero ottomano che si concluse solo nel XVIII secolo con la Pace di Passarowitz del 1718, e che causò la perdita di tutti i possedimenti nell'Egeo. Seppur ancora fiorente centro culturale la potenza veneziana fu definitivamente sconfitta da Napoleone che pose fine alla Repubblica di Venezia nel 1797 con la ratifica del trattato di Campoformio. Nel corso della sua storia la Repubblica di Venezia si contraddistinse per il suo ordinamento politico. Ereditato dalle precedenti strutture amministrative bizantine aveva come capo della Stato la figura del doge, carica che divenne elettiva dalla fine del IX secolo. Oltre al doge l'amministrazione della Repubblica era diretta da diverse assemblee: il Maggior Consiglio, con funzioni legislative, cui fu affiancato il Minor Consiglio, la Quarantia e il Consiglio dei Dieci competenti in materia giudiziaria e il Senato.

Pisa (, AFI: / pisa/ o / piza/) un comune italiano di 88 880 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Toscana. Si inserisce in un territorio con caratteristiche omogenee, denominato area pisana, che con i vicini comuni di Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, arriva a formare un sistema urbano di circa 195 000 abitanti distribuiti su 475 km . Inoltre con un traffico superiore a 5 milioni di passeggeri nel 2017, Pisa ospita l'aeroporto pi rilevante della Toscana, il Galileo Galilei. Secondo una leggenda Pisa sarebbe stata fondata da alcuni mitici profughi greci provenienti dall'omonima citt greca di Pisa, distrutta nel VI secolo a.C in seguito alla fuga dei suoi abitanti, i quali poi si imbarcarono e casualmente raggiunsero le sponde del Tirreno dove diedero vita al nuovo insediamento. Tra i monumenti pi importanti della citt vi la celebre piazza del Duomo, detta Piazza dei Miracoli, dichiarata patrimonio dell'umanit , con la Cattedrale edificata tra il 1063 e il 1118 in stile romanico pisano e la Torre pendente, campanile del XII secolo, oggi uno dei monumenti italiani pi conosciuti al mondo per via della sua caratteristica inclinazione. La citt la sede di tre tra le pi importanti istituzioni universitarie d'Italia e d'Europa, l'Universit di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant'Anna, nonch la pi grande sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altri numerosi istituti di ricerca. Il territorio comunale si affaccia direttamente sul Mar Ligure con le sue tre frazioni litoranee (Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone). La citt di Pisa in passato fu un'importante repubblica marinara.

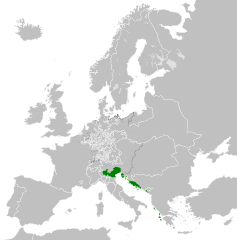

Le repubbliche marinare sono state alcune città portuali italiane che, a partire dal Medioevo, godettero, grazie alle proprie attività marittime, di autonomia politica e di prosperità economica. Tale definizione, nata nell'Ottocento, è in genere riferita a quattro città italiane, i cui stemmi sono riportati dal 1947 nelle bandiere della Marina Militare e della Marina Mercantile: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia; tuttavia, oltre alle quattro più note, sono considerate repubbliche marinare anche Ancona, Gaeta e la piccola Repubblica di Noli, alle quali si può aggiungere, in Dalmazia, Ragusa. È da notare tuttavia che tale raggruppamento è una ricostruzione retroattiva artificiosa, in quanto queste entità non erano collegate tra loro, non si autodefinivano in questo modo, non erano le uniche ad intraprendere attività sul mare, né erano tutte coeve. Considerando le loro condizioni politiche, non erano tutte repubbliche, non erano tutte città-stato, avevano forme politiche molto diverse, aree di influenza diversa con territori di grandezza differente, utilizzando lingue diverse (sebbene sempre un dialetto romanzo), monete diverse e usanze disomogenee, non avendo praticamente molto in comune se non l'ubicazione presso il mare e un'economia strettamente legata ad esso. Uniformemente disseminate lungo la penisola italiana - al Nord, al Centro e al Sud - le repubbliche marinare furono importanti non solo per la storia della navigazione e del commercio: oltre a preziose merci altrimenti introvabili in Europa, nei loro porti arrivavano anche nuove idee artistiche e notizie su paesi lontani; con le repubbliche marinare l'Europa rialzava nuovamente lo sguardo verso gli altri continenti. Nonostante la rivalità commerciale che le metteva l'una contro l'altra, queste città, per la loro intraprendenza, lo spirito di avventura e la capacità di risorgere dopo tempi difficili, sono sempre state considerate una grande gloria per l'Italia. Durante lo scorrere dei secoli, le repubbliche marinare, sia le più note, sia quelle meno note, vissero altalenanti fortune, che misero in luce ora l'una, ora l'altra città. Nel IX e nel X secolo, tale fenomeno ebbe inizio con Amalfi e Gaeta, che presto raggiunsero il loro periodo di massimo splendore. Intanto Venezia iniziava la sua ascesa graduale, mentre le altre città vivevano ancora la lunga gestazione che le avrebbe portate all'autonomia e a dar seguito alla loro vocazione marinara. Dopo l'XI secolo, Amalfi e Gaeta declinarono rapidamente, mentre Genova e Venezia divennero le repubbliche più potenti, seguite da Pisa, che visse il suo momento più florido nel XIII secolo, e da Ancona e Ragusa, alleate per resistere alla potenza veneziana. Dopo il XIV secolo, mentre Pisa declinava sino a perdere la sua libertà, Venezia e Genova continuarono a dominare la navigazione, seguite da Ragusa e Ancona, che vissero nel XV secolo il loro momento aureo. Nel XVI secolo, con la perdita di autonomia di Ancona, rimasero solo le repubbliche di Venezia, Genova e Ragusa, che vissero ancora momenti di grande splendore sino a metà del Seicento, seguiti da più di un secolo di lenta e dorata decadenza che si concluse con l'invasione napoleonica.

La Repubblica di Genova (Repúbrica de Zêna, /ɾe'pybɾika de 'ze:na/ in genovese, Res publica Genuensis o Ianuensis in latino; ufficialmente dal 1528 Compagna Communis Ianuensis e fino al 1580 Serenissima Repubblica di Genova) fu uno Stato dell'Europa meridionale esistente dal 1099, quando si rese autonoma anche sul piano formale dal Sacro Romano Impero, al gennaio del 1815, allorché, conclusa la parentesi rivoluzionaria della Repubblica Ligure e la temporanea ricostituzione con la caduta di Napoleone I, perse definitivamente la propria indipendenza con l'annessione al Regno di Sardegna.Genova si scontrò vittoriosamente con la Repubblica di Pisa nella battaglia della Meloria nel 1284 per il predominio sul mar Tirreno e fu eterna rivale di Venezia nella spartizione del Mediterraneo; fu una celebrata repubblica marinara ed oggi il suo stemma è raffigurato nella bandiera della Marina Italiana. Conosciuta anche con gli appellativi de la Superba, la Dominante, la Dominante dei mari, la Repubblica dei magnifici, durante il basso Medioevo fu una delle principali potenze commerciali del mar Mediterraneo e del Mar Nero, mentre fra XVI e XVII secolo rappresentò uno dei maggiori poli finanziari d'Europa.

Pier della Vigna, noto anche come Pier delle Vigne (in latino Petrus de Vinea; Capua, 1190 circa – Pisa, 1249), è stato un politico, scrittore e letterato italiano del Regno di Sicilia, ritenuto tra i più grandi maestri dell'ars dictandi.

Kinzica de' Sismondi, giovane figlia di una nobile famiglia (alcuni dicono una principessa), appartiene alla storia della citt di Pisa perch , secondo la leggenda, salv la citt dall'invasione dei saraceni di Muj hid al- mir , italianizzato in Musetto

La Campania (AFI: /kamˈpanja/) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 5 693 749 abitanti. È la terza regione per numero di abitanti (dopo la Lombardia e il Lazio), la più popolosa dell'Italia meridionale e la prima a livello nazionale per densità di popolazione. Ha una superficie di 13670,95 km². È situata tra il mar Tirreno a ovest e l'Appennino meridionale a est. La regione confina a nord-ovest con il Lazio, a nord con il Molise e a est con Puglia e Basilicata. Oltre al capoluogo di regione Napoli, le città capoluogo di provincia sono Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Lungo le coste della Campania sono presenti quattro golfi: il golfo di Gaeta, il golfo di Napoli, il golfo di Salerno e il golfo di Policastro. L'entroterra era abitato già nel II millennio a.C. da sanniti, osci e volsci. Dall'VIII secolo a.C. si svilupparono lungo la costa diversi insediamenti di popolazioni di civiltà greca dai quali ebbero origine le colonie magnogreche di Pithecusa, Cuma, Parthenope, Neapolis e Poseidonia. L'area costituì anche l'estremo limite meridionale dell'espansione etrusca. L'interno rimase invece abitato dalle stirpi dei sanniti. Nella seconda metà del IV secolo a.C., con le guerre sannitiche la regione fu posta sotto l'influenza di Roma, che la ribattezzò Campania felix in riferimento alla sua prosperità. Con il tramonto della civiltà romana si disgregò anche l'unità politica della regione, che dal VI secolo finì in gran parte sotto l'influenza longobarda e in misura minore sotto quella bizantina. Nel XII secolo, con l'ascesa della dinastia normanna, la regione trovò unità politica sotto la corona del Regno di Sicilia. Dal XIII secolo al XIX, con il susseguirsi delle dinastie angioine, aragonesi e borboniche, il regno di Napoli e in particolare la capitale e la sua corte divennero uno dei principali poli culturali, artistici ed economici d'Europa. Attualmente la regione, con il resto del Mezzogiorno, è in una situazione di persistente difficoltà di sviluppo socio-economico rispetto al nord del Paese, nota come questione meridionale. Con 10 riconoscimenti, la Campania è la seconda regione italiana per siti ed elementi iscritti nelle liste dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO, dopo la Lombardia: il Riconoscimento per la Dieta Mediterranea, l’Arte dei "Pizzaiuoli" Napoletani, le Macchine a spalla di Nola, il Centro storico di Napoli, la Reggia di Caserta, il Complesso monumentale di Santa Sofia, Pompei con Ercolano e Oplonti, la Costiera Amalfitana, il Parco Nazionale del Cilento con Paestum, Velia e la Certosa di Padula, e la Transumanza. In Campania si trovano 5 dei primi 20 siti statali più visitati nel 2018 secondo il Ministero dei Beni e delle Attività culturali. Secondo i dati Eurostat del 2011 la Campania è tra le 20 regioni più visitate in Europa e tra le prime in Italia.

La bandiera d'Italia, conosciuta anche, per antonomasia, come il Tricolore, è il vessillo nazionale della Repubblica Italiana. È una bandiera a tre colori composta, partendo dall'asta, da verde, bianco e rosso, colori nazionali dell'Italia, a tre bande verticali di eguali dimensioni, così definita dall'articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nº 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. La legge ne regolamenta utilizzo ed esposizione, tutelandone la difesa e prevedendo il reato di vilipendio della stessa; ne prescrive altresì l'insegnamento nelle scuole insieme agli altri simboli patri italiani. Alla bandiera italiana è dedicata la Festa del Tricolore, istituita dalla legge nº 671 del 31 dicembre 1996, che si tiene ogni anno il 7 gennaio. Questa celebrazione commemora la prima adozione ufficiale del tricolore come bandiera nazionale da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana, che avvenne a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, sulla scorta degli eventi susseguenti alla rivoluzione francese (1789-1799) che propugnò, tra i suoi ideali, l'autodeterminazione dei popoli. I colori nazionali italiani comparvero per la prima volta a Genova su una coccarda tricolore il 21 agosto 1789, anticipando di sette anni il primo stendardo militare verde, bianco e rosso, che venne adottato dalla Legione Lombarda l'11 ottobre 1796. Dopo la data del 7 gennaio 1797 la considerazione popolare per la bandiera italiana crebbe costantemente, sino a farla diventare uno dei simboli più importanti del Risorgimento, che culminò il 17 marzo 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia, di cui il tricolore assurse a vessillo nazionale. La bandiera tricolore ha attraversato più di due secoli di storia d'Italia, salutandone tutti gli avvenimenti più importanti.