- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

L'inizio dell'attività letteraria di Alessandro Manzoni viene fatto risalire al primo decennio del XIX secolo. Del corpus letterario di Manzoni si dà qui di seguito conto singolarmente, opera per opera.

L'impianto dentale (noto anche come impianto endosseo, sebbene questa definizione sia impropria poiché esistono anche impianti che non sono endossei ma juxtaossei o sottoperiostei) è un dispositivo medico di tipo chirurgico utilizzato per riabilitare funzionalmente ed esteticamente la perdita o la mancanza congenita di uno o più denti, permettendo il sostegno di un sostituto protesico tramite il supporto diretto dell'osso grazie a un processo biologico noto come osteointegrazione; può essere inserito sia nella mandibola che nella mascella. Secondo i principi originali della scuola svedese l'impianto viene inserito immediatamente, in modo che l'osteointegrazione avvenga più facilmente, mentre solo dopo viene aggiunta la protesi dentale visibile; è quindi necessaria una quantità variabile di tempo per arrivare a una corretta osteointegrazione. Questo vale solo per l'implantologia a carico differito ed era vero, per tale implantologia, sino a quando i rigidi protocolli Branemarkiani non sono stati modificati. L'implantologia di scuola italiana, precedente alla svedese, a carico immediato obbligato, prevede che l'impianto appena inserito, presentando già il moncone in blocco col corpo implantare endosseo, venga munito immediatamente di protesi. Il tipo più comunemente utilizzato è formato da una o più sezioni, di forma usualmente variabile tra cilindrica e tronco conica, ed è fornito spesso nella sua parte endossea di spire o altri elementi di ritenzione accessori. Può essere utilizzato per il supporto di corone protesiche singole e ponti, fino ad arcate complete. Il materiale più frequentemente utilizzato è il titanio nella sua forma commercialmente pura, in quanto permette una migliore osteointegrazione, andando a formare un intimo legame con l'osso. Modelli semplificati e di dimensioni ridotte (chiamati perciò mini impianti o miniviti) vengono inoltre utilizzati per fornire stabilità a protesi mobili e in ortodonzia per fornire punti di appoggio temporanei di ancoraggio necessari ai movimenti dentali. Il successo o il fallimento degli impianti dipende sia dallo stato di salute della persona che lo riceve, dagli eventuali farmaci assunti e che hanno un possibile impatto con l'osteointegrazione e la condizione dei tessuti della bocca. Lo stress meccanico a cui l'impianto andrebbe incontro durante la sua vita deve essere attentamente valutato. La corretta pianificazione della posizione e del numero degli impianti è fondamentale per la salvaguardia a lungo termine della protesi, in quanto le forze biomeccaniche che agiscono durante la masticazione possono essere significative. La posizione degli impianti è determinata dalla posizione e dall'angolo dei denti adiacenti, da simulazioni di laboratorio o mediante l'utilizzo della tomografia computerizzata (spesso tramite apparecchiature CBCT) con simulazioni CAD/CAM e guide chirurgiche. I prerequisiti per il successo a lungo termine degli impianti dentali osteointegrati sono l'avere osso e gengiva sani. Dal momento che entrambi possono atrofizzarsi dopo una procedura di estrazione dentaria, a volte si rende necessario ricorrere a innesti gengivali o rialzi di seno mascellare al fine di ricreare condizioni ideali di osso e gengiva. La protesi finale può essere fissa o rimovibile; in ogni caso un moncone è collegato all'elemento di impianto. Quando la protesi è fissa viene fissata al pilastro o con una vite prigioniera o con cemento dentale, mentre quando è invece rimovibile un corrispondente adattatore viene inserito nella protesi in modo che i due pezzi possono essere fissati insieme. I rischi e le complicanze legate alla terapia implantare si dividono tra quelle che si verificano durante l'intervento chirurgico (come un eccessivo sanguinamento o la lesione del nervo), quelle che si verificano nei primi sei mesi (come l'infezione e la mancata osteointegrazione) e quelle che si verificano a lungo termine (come la perimplantite e rotture meccaniche). In presenza di tessuti sani, un impianto ben integrato con opportuni carichi biomeccanici può avere un tasso di successo a lungo termine tra il 93% e il 98% per il fissaggio e una durata da dieci a quindici anni per i denti protesici.

Giovanni Arpino (Pola, 27 gennaio 1927 – Torino, 10 dicembre 1987) è stato uno scrittore, giornalista e poeta italiano.

La fratturazione idraulica o fracking (dall'inglese hydrofracking) in geotecnica è lo sfruttamento della pressione di un fluido, in genere acqua, per creare e poi propagare una frattura in uno strato roccioso nel sottosuolo. La fratturazione (detta in inglese frack job o frac job), viene eseguita dopo una perforazione dentro una formazione di roccia contenente idrocarburi, per aumentarne la permeabilità al fine di migliorare la produzione del petrolio o del gas da argille contenuti nel giacimento e incrementarne il tasso di recupero. Le fratture idrauliche nelle rocce possono essere sia naturali che create dall'uomo; esse vengono create e allargate dalla pressione del fluido contenuto nella frattura. Le fratture idrauliche naturali più comuni sono i dicchi e i filoni-strato, oltre alle fessurazioni causate dal ghiaccio nelle aree con climi freddi. Quelle create dall'uomo vengono indotte in profondità in ben precisi livelli di roccia all'interno dei giacimenti di petrolio e gas, estese pompando fluido sotto pressione e poi mantenute aperte introducendo sabbia, ghiaia, microsfere di ceramica come riempitivo permeabile; in questo modo le fratture create non possono richiudersi quando la pressione dell'acqua viene meno.

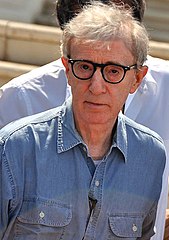

Woody Allen è un attore, regista, sceneggiatore, scrittore, musicista jazz e comico statunitense, tra i principali e più celebri umoristi dell'epoca moderna, grazie all'intensa produzione cinematografica (una media di quasi un film all'anno) e ai testi comici e alle gag che ha iniziato a comporre già in età adolescenziale. Inoltre Allen ha anche scritto quattro commedie per il teatro e alcune opere teatrali realizzate a Broadway, come Don't Drink the Water (1966) e Provaci ancora, Sam (1969). La sua prima apparizione cinematografica è stata, nel 1965, la commedia Ciao Pussycat, che ha lanciato Allen sia come attore che come sceneggiatore. Il suo esordio alla regia invece avvenne nel 1966, quando diresse il film Che fai, rubi?. In realtà era un film di spionaggio giapponese che è stato ri-montato e doppiato in inglese con dialoghi diversi e comici, con l'aggiunta di riprese aggiuntive con lo stesso Allen protagonista. Secondo Box Office Mojo, i film di Woody Allen hanno incassato in totale più di 575 milioni di dollari, con una media di 14 milioni a film. Oltre alla regia cinematografica, Allen è apparso nei panni di se stesso in molti documentari e cortometraggi e in altre opere, tra cui Wild Man Blues e Stanley Kubrick: A Life in Pictures. Ha presentato un suo cortometraggio anche nel Concerto per New York City. È stato inoltre oggetto di tre documentari sulla sua carriera intitolati To Woody Allen, From Europe with Love (1980), Woody Allen: A Life in Film (2001) e Woody (2012). Ha anche scritto e contribuito a varie serie televisive agli inizi della sua carriera, tra cui il celebre The Tonight Show. Tutti i film da lui diretti per United Artists e Orion Pictures tra il 1971 e il 1992 sono di proprietà della Metro-Goldwyn-Mayer.

Gli Epigrammi di Platone sono 18 componimenti poetici raccolti nell'Antologia Palatina e attribuiti al filosofo ateniese, la cui autenticità è, però, controversa. Essi si collocano nel quadro della produzione lirica simposiale, pur distaccandosi, nello stile, dalle leggi compositive dell'epigramma, caratterizzandosi invece come produzioni artistiche autonome. Gli argomenti trattati, solo vagamente avvicinabili alla filosofia platonica (e in particolare ai dialoghi erotici, Simposio e Fedro), ruotano attorno ai temi dell'amore, della bellezza, della brevità delle gioie. Famose figure ricordate negli epigrammi e riconducibili alla biografia platonica includono Dione, figura politica di Siracusa e carissimo amico del filosofo ateniese; Fedro e Agatone, personaggi dei dialoghi ; Saffo, celebrata come decima Musa; Aristofane, commediografo descritto come ispirato dalle Grazie. Tra gli epigrammi, il più curioso è forse quello dedicato ad una donna di nome Santippe , nome comune tra le donne greche, la più famosa delle quali fu la bisbetica moglie di Socrate: in tal caso, questo epigramma amoroso potrebbe essere in realtà uno scherzo, considerata la sgradevole nomea di cui godeva la donna a cui è dedicato.

Il termine educazione omogenea in senso lato fa riferimento a un'azione educativa realizzata in contesti nei quali i giovani (o gli adulti) a cui l'azione educativa è indirizzata sono accomunati da uno o più elementi caratterizzanti un dato gruppo. Tale omogeneità può avere diversi gradi e può riguardare molteplici aspetti: l'età, il sesso, la lingua, il livello d'istruzione, le competenze acquisite, elementi socio-culturali legati alla provenienza etnografica, e così via. Negli ultimi decenni del secolo scorso, l'espressione "educazione omogenea" ha assunto progressivamente anche una connotazione più precisa laddove indica un modello educativo basato sull'attenzione alle specificità maschili e femminili, perseguita attraverso l'organizzazione di momenti educativi nei quali alunni e alunne vengono separati per sesso. In questo senso si parla anche di "educazione specifica". Nei Paesi anglofoni si usa l'espressione "single sex education".

Il tema dei diritti delle donne si è sviluppato giuridicamente sul finire del XVIII secolo grazie alla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791) di Olympe de Gouges, la quale si ispirò al modello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) e della Rivendicazione dei diritti della donna (A Vindication of the Rights of Woman, 1792) di Mary Wollstonecraft.La rivendicazione per le donne dei diritti civili, della condizione economica femminile e dei diritti politici (suffragio femminile) nonché di un miglioramento della condizione femminile costituiscono la base del femminismo a partire dal XIX secolo attraverso la prima ondata femminista e sviluppatasi nel corso del XX secolo. In alcuni paesi questi diritti sono istituzionalizzati o supportati dalla legge, dall'abitudine locale e dal comportamento, mentre in altri vengono ignorati e soppressi. Essi si differenziano dalle nozioni più ampie dei diritti umani attraverso le pretese di un giudizio storico e tradizionale inerente all'esercizio di tali diritti a favore della controparte maschile. I problemi comunemente associati alla nozione di diritti femminili includono, tuttavia non limitandosi ad essi, al diritto all'integrità e all'autonomia corporea, di essere liberi dalla paura di violenza sessuale (più in genere violenza contro le donne), di votare e reggere pubblici uffici, di stipulare contratti legali, di avere uguali diritti nel diritto familiare, di lavorare ed ottenere una retribuzione equa o uguale a quella maschile, di avere diritti riproduttivi, di possedere proprietà ed infine di avere accesso all'istruzione.

Con il termine coeducazione si intende un progetto pedagogico formulato per educare insieme i ragazzi e le ragazze al fine di insegnare loro le modalità più idonee per collaborare nel rispetto delle peculiarità di ciascuno dei due sessi. Tale modello educativo viene utilizzato in alternativa a quello della educazione omogenea, termine con il quale si intende l'attività educativa rivolta a gruppi di persone dello stesso sesso. Per quanto riguarda l'attenzione al genere degli alunni, si parla anche di educazione differenziata. Con tale espressione si pone l'accento sulla necessità di offrire un servizio educativo diversificato per gli uomini e per le donne al fine di valorizzare le specificità di ciascuno dei due sessi. In Italia una delle voci più autorevoli sul tema della coeducazione è quella di Norberto Galli, il quale dopo avere teorizzato negli anni Settanta una giustificazione pedagogica per la scuola mista, che in quel periodo si era diffusa in Italia, recentemente ha preso le distanze da quella che è stata l'applicazione pratica della sua teoria. Tale presa di posizione coincide con la consapevolezza del fatto che le speranze poste nella scuola mista sono state in parte disattese. Inoltre sono diventati ormai di dominio pubblico i risultati di ricerche internazionali sempre più numerose sui benefici dell'educazione omogenea. Non deve confondersi con la coeducazione la cosiddetta “coistruzione”, che invece si pratica nelle classi miste dove non c'è un esplicito progetto di educazione ai corretti rapporti con le persone dell'altro sesso. Per quanto riguarda le realtà extrascolastiche, esistono per esempio gruppi scout che si ispirano alla coeducazione come il CNGEI e l'Agesci, mentre altri come l'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici si ispirano all'educazione omogenea (chiamandola però intereducazione).