- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Villa San Giovanni (semplicemente Villa per gli abitanti locali) è un comune italiano di 13 098 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria. La città si affaccia sullo stretto di Messina ed il suo porto è il terminal principale del traghettamento per la Sicilia. Punta Pezzo, infatti, situata nel comune di Villa, rappresenta il punto di maggiore vicinanza fra la sponda calabrese e quella siciliana: ciò ha reso la città la località ideale per l'attraversamento dello stretto. Il 12 aprile 2005 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito al comune di Villa San Giovanni il titolo di città.

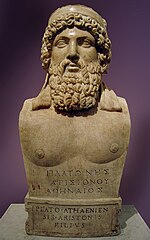

I viaggi di Platone in Sicilia si sarebbero svolti durante il IV secolo a.C., coprendo un arco di tempo compreso fra il 388 a.C. e il 360 a.C., con una pausa tra il primo e il secondo viaggio di circa vent'anni. Non esiste assoluta certezza della autenticità di questi viaggi del filosofo ateniese (nato nel 428 o 427 a.C. e morto nel 348 o 347 a.C.) e anche le motivazioni sono controverse: gli studiosi, per lo più, considerano reali i viaggi, ma essi restano la parte della biografia platonica più oscura e dibattuta. Centrale è il ruolo di una fonte, la Lettera VII, forse l'unica realmente vergata da Platone dell'epistolario che la tradizione gli attribuisce. Tutti i biografi antichi sostengono che Platone giunse per la prima volta in Sicilia, forse intorno al 388 a.C., spinto dal desiderio di visitare il vulcano Etna. A Siracusa, venuto a conoscenza del tiranno Dionisio I, Platone, allora quarantenne, entrò in contatto con il giovane nobile Dione, della cerchia di Dionisio, che divenne suo discepolo. Secondo la tradizione, quando Platone attaccò con le sue parole la tirannide, provocando l'ira del dinasta, fu proprio Dione che cercò di mettere in salvo il maestro, facendolo imbarcare in tutta fretta per Atene, anche se tale viaggio si concluse con la riduzione in schiavitù del filosofo. Nel 367 a.C., vi sarebbe stato un secondo viaggio di Platone in Sicilia, in questo caso invitato da Dione per educare il nipote Dionisio II, figlio di Dionisio I e suo successore, con l'obiettivo di farlo diventare un re-filosofo. Tuttavia, la situazione politica precipitò e Dione fu allontanato. Platone si sarebbe recato anche una terza e ultima volta a Siracusa nel 361 a.C., allo scopo di facilitare una mediazione pacifica tra Dionisio II e Dione, fallendo però nel suo intento. Allontanato dall'acropoli, poté fare ritorno ad Atene grazie all'intervento dei pitagorici di Taranto, che intercedettero in suo favore presso il tiranno. In quel periodo, si colloca la spedizione militare di Dione del 357 a.C. contro la tirannide siracusana, alla quale seguì un periodo assai turbolento, con il succedersi di diversi tiranni a Siracusa, fino al ritorno di Dionisio II nel 347/346 a.C. e il successivo invio dalla metropoli di Corinto di un pacificatore, Timoleone, che tra il 344 e il 337 a.C. riportò la pace in Sicilia. Pur non essendoci nei dialoghi platonici alcun richiamo diretto ed esplicito ai viaggi in Sicilia, una parte della critica moderna ritiene che sia comunque possibile riscontrare reminiscenze dei viaggi nella produzione letteraria del filosofo: La Repubblica, il Politico e le Leggi sarebbero pervasi dall'esperienza della tirannide siracusana; il Simposio conterrebbe ricordi del tempo passato a Siracusa con Dione; dietro il mito di Atlantide, di cui si parla nel Timeo e in Crizia, starebbe un riferimento alla stessa Siracusa.

La storia di Lipari è una vicenda millenaria, che inizia con le popolazioni preistoriche per giungere, senza soluzione di continuità, fino ai giorni nostri.

Questo articolo riguarda la storia della Calabria. Il suo territorio è stato abitato da una serie vastissima di popoli antichi, quali Aschenazi, Ausoni, Enotri (Itali, Morgeti, Siculi), Lucani, Bruzi, Greci e Romani; nel Medioevo da Bizantini e Normanni; poi, seguendo le sorti del Regno di Napoli, da Angioini e Aragonesi; infine ha trovato la sua collocazione odierna prima nel Regno d'Italia, poi nella Repubblica Italiana.

Reggio di Calabria (AFI: [ˈrɛʤʤodikaˈlabrja] ; Rìggiu in dialetto reggino; Ρήγι, Rìghi in greco di Calabria), comunemente nota come Reggio Calabria, è un comune italiano di 173 873 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana, in Calabria. Primo comune per popolazione e unica città metropolitana della Regione, oltreché sede del Consiglio regionale della Calabria, è capofila della cosiddetta Grande Reggio, agglomerazione urbana che raccoglie i vari comuni della sponda calabrese dello stretto di Messina. Insieme all'area metropolitana di Messina, rappresenta il cuore dell'area metropolitana dello Stretto, una conurbazione frutto della continuità urbana, forte integrazione sociale ed economica tra i comuni delle due sponde dello stretto. Reggio Calabria possiede un museo archeologico nazionale, uno tra i più importanti in Italia, custode delle più importanti collezioni di reperti della Magna Grecia e dei Bronzi di Riace, divenuti tra i suoi simboli identificativi. Città più antica della Calabria greca, nonostante la sua storia trimillenaria - Ῥήγιον fu un'importante e fiorente colonia magnogreca - si presenta con un impianto urbano moderno, conseguente alla ricostruzione operata all'indomani dei catastrofici eventi sismici del 28 dicembre 1908, i quali distrussero gran parte dell'abitato.

La marina militare romana (in latino: classis), pur nascendo durante la prima guerra punica, cominciò ad operare in modo permanente nel mar Mediterraneo e sui principali fiumi dell'Impero romano solo con l'avvento del principato di Augusto, fino a tutto il V secolo. Anche se la marina militare fu fondamentale per la conquista romana del bacino del Mediterraneo, non godette mai del prestigio delle legioni romane. Nel corso della loro storia, i Romani rimasero principalmente ancorati alle truppe di terra, apprendendo invece da Cartaginesi, Greci ed Egizi l'arte del costruire le navi. Forse a causa di ciò la marina militare romana non fu mai del tutto assimilata dalla Repubblica romana. Nell'antichità, le marine militari o le flotte commerciali non avevano quell'autonomia logistica che oggi hanno invece le navi o le flotte moderne. A differenza delle moderne forze navali, mai la marina romana, anche al suo apice, ebbe un servizio autonomo, al contrario venne gestita come un completamento dell'esercito romano "di terra". Nel corso della prima guerra punica, la flotta romana fu ampliata in modo estremamente massiccio e svolse un ruolo fondamentale nella vittoria romana della guerra e per la successiva conquista ed egemonia del Mediterraneo da parte della Repubblica romana. Nel corso poi della prima metà del II secolo a.C., Roma continuò a guerreggiare con Cartagine (fino alla sua distruzione) e soggiogare i regni ellenistici del Mediterraneo orientale, raggiungendo la completa egemonia del mar Mediterraneo (mare internum nostrum). Le flotte romane tornarono a ricoprire un ruolo di primo piano nel I secolo a.C., quando Gneo Pompeo Magno combatté i pirati (67 a.C.) e, ancora, durante le guerre civili che portarono alla caduta della Repubblica, ed all'istituzione dell'Impero romano con Ottaviano Augusto (battaglia di Azio del 31 a.C.). Durante il periodo imperiale, il Mediterraneo divenne una sorta di "lago romano", in assenza di un nemico marittimo, tanto che il ruolo della marina fu ridotto per lo più al semplice pattugliamento, con lo scopo di tutelare commerci e trasporti marittimi. Ai margini dell'Impero, tuttavia, a supporto di nuove conquiste territoriali, le flotte romane continuarono ad essere impiegate in guerra (ad es. durante la conquista della Germania o della Britannia). Il declino dell'impero nel III secolo, a causa dell'inizio delle invasioni barbariche, ebbe però una pesante ripercussione sulla marina, che fu notevolmente ridotta sia nei suoi effettivi, sia nelle sue capacità di combattimento. Agli inizi del V secolo, le frontiere romane furono, infine, pesantemente sfondate, ed i regni romano-barbarici apparvero sulle rive del Mediterraneo occidentale. Il regno vandalo riuscì poi nell'impresa, una volta costituita una propria flotta, di saccheggiare numerose province del mar Tirreno e la stessa Roma, mentre le flotte romane avevano diminuito la loro consistenza, tanto da risultare di scarsa resistenza. E se l'Impero romano d'Occidente crollò alla fine del V secolo, la marina militare romana d'Oriente continuò ad esistere nell'Impero bizantino per quasi altri dieci secoli.

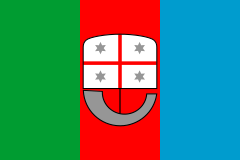

La Liguria (AFI: /liˈɡurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale di 1 515 500 abitanti, con capoluogo Genova. È bagnata a sud dal Mar Ligure, a ovest confina con la Francia (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), a nord con il Piemonte e con l'Emilia-Romagna e a sud-est con la Toscana. La regione fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. I confini della regione amministrativa attuale, coincidono in gran parte con l'area governata dalla Repubblica di Genova, e sono stati raggiunti nel 1859-1860, quando le provincie di Genova e Porto Maurizio arrivarono a un'estensione simile a quella della regione attuale. Il termine "Liguria" per indicare questa area si affermò più tardi, infatti fino a tutto il '700 e buona parte del '800, fu "genovesato" il nome utilizzato per indicare il territorio della repubblica marinara, e i suoi abitanti chiamavano se stessi "genovesi". Liguria invece, fino a quel tempo era una parola del linguaggio erudito, ed era usata per indicare una regione dell'epoca romana, più estesa dell'attuale Liguria, di cui l'odierna regione con capoluogo Genova costituiva solo una parte. Fino al 1860 la circoscrizione amministrativa della Liguria, facente parte dal 1815 del Regno di Sardegna, comprendeva anche la Provincia di Nizza Marittima, ceduta poi alla Francia a seguito del Trattato di Torino del 24 marzo 1860 con l'eccezione del circondario di Sanremo e di quello di Porto Maurizio, entrati a far parte del Regno d'Italia. Secondo un luogo comune, la Liguria sarebbe stretta tra il mare e le catene montuose delle Alpi e dell'Appennino: di conseguenza la regione potrebbe essere ridotta a due fasce costiere, ad est e a ovest di Genova: la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante. In realtà, la Liguria comprende anche grandi porzioni di territorio tributarie del bacino del Po a nord del crinale alpino-appenninico (circa il 28% della superficie regionale appartiene al bacino padano) e quasi tutto il retroterra marittimo, il lungo tratto di litorale compreso tra gli storici confini con la Francia (Rio San Luigi presso Grimaldi di Ventimiglia) e la bassa valle del Magra nei dintorni di Sarzana e Aulla (MS): questo confine orientale appare tuttavia meno definito, poiché coincide solo in parte con il basso corso del fiume Magra e include parte della piana litoranea di Luni. A un criterio amministrativo (secondo cui sarebbe da considerare amministrativamente ligure almeno tutto ciò che è posto a sud del crinale alpino-appenninico nel tratto Grimaldi-Mortola/Passo del Bracco) si sottraggono alcune aree marginali del territorio della Liguria "fisica", che per ragioni storico-politiche appartengono ad altre amministrazioni regionali o statali; è il caso della media e alta Val Roia (a lungo contesa tra Repubblica di Genova, Ducato di Provenza e Ducato di Savoia e ora amministrativamente francese, dopo essere stata ligure e piemontese) e delle alte valli dei torrenti Pennavaira e Neva (con i borghi di Alto, Caprauna e Cerisola che, pur rimanendo nella sfera di influenza economico-commerciale della città di Albenga, sono stati lungamente controllati dal Ducato di Savoia e poi inclusi nella Provincia di Cuneo). Alla Liguria è legato storicamente e linguisticamente l'Oltregiogo in provincia di Alessandria con Novi Ligure, Ovada, Arquata Scrivia che comprende parte delle valli Orba, Lemme, Scrivia, Borbera e Spinti. L'Oltregiogo fu parte della Repubblica di Genova fino al 1797, poi della Repubblica Ligure fino al 1805 e dopo la restaurazione della Provincia di Novi, parte della Divisione di Genova. Venne annesso al Piemonte dopo il decreto Rattazzi del 1859. L'isola di Capraia fu parte della Liguria fino al 1925 e dell'Arcidiocesi di Genova fino al 1977. La Liguria è una regione di grande richiamo turistico per le sue bellezze antropiche e naturali, tra le quali spiccano - a ponente - la Riviera dei Fiori e - a levante - Portofino, le Cinque Terre e Porto Venere.

Cannitello (Cannateddu in dialetto reggino) è una frazione di Villa San Giovanni, nella città metropolitana di Reggio Calabria. Si affaccia sullo Stretto di Messina e costituisce uno dei più gradevoli e caratteristici borghi di mare della Calabria. La località si sviluppa interamente lungo la costa calabra dello Stretto ed è uno dei pochi centri abitati con le abitazioni che si affacciano direttamente sulla spiaggia, dalla quale si gode di una vista unica che spazia, nelle giornate di tempo sereno, da Capo Vaticano alle Isole Eolie. Al censimento del 2001, l'abitato con i centri circostanti contava 3.281 residenti.