- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La strage dell'Italicus fu un attentato terroristico di tipo dinamitardo compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 sul treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. È considerato uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per la strage dell'Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione degli imputati. L'attentato si colloca nella fase finale della strategia stragista portata avanti dall'estrema destra, con l'intento di destabilizzare il paese e favorire un intervento dei militari: In primavera, nel momento di maggiore tensione, iniziò una serie di attentati terroristici, via via sempre più gravi, rivendicati da Ordine Nero. In Toscana, il 21 aprile, si ebbe l’attentato di Vaiano, primo attacco alla linea Ferroviaria Firenze-Bologna. Seguì a Brescia la gravissima strage di Piazza della Loggia, poi a Pian del Rascino la sparatoria cui perse la vita Giancarlo Esposti, il quale – secondo quanto Sergio Calore avrebbe appreso dal Signorelli, dal Concutelli e dal Fachini era in procinto di recarsi a Roma per attentare alla vita del presidente della Repubblica, colpendolo spettacolarmente a fucilate durante la parata del 2 giugno. Può pensarsi che ognuno di questi fatti fosse fine a se stesso? Gli elementi raccolti consentono di dare una risposta decisamente negativa. Gli attentati erano tutti in funzione di un colpo di stato previsto per la primavera-estate ’74, con l’intervento «normalizzatore» di militari in una situazione di tensione portata ai grandi estremi. E valga il vero. Sergio Calore, nell’interrogatorio del 28 maggio 1985 al giudice istruttore di Bologna, riferisce che il Signorelli dall’autunno ’73 gli aveva parlato di un colpo di stato che avrebbe dovuto aver luogo nella primavera-estate ’74 con l’appoggio di ufficiali «nazionalsocialisti» di stanza nel settore del Nordest. A tale strategia, come accertato dalla commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi, se ne sovrapponevano altre che miravano a usare politicamente la paura del golpe. Stando a quanto affermato nel 2004 dalla figlia Maria Fida, Aldo Moro, all'epoca Ministro degli Esteri, si sarebbe dovuto trovare a bordo del treno, ma pochi minuti prima della partenza venne raggiunto da alcuni funzionari del Ministero che lo fecero scendere per firmare alcuni documenti..

La strage di Bologna è stato un attentato commesso sabato 2 agosto 1980 alle 10:25 alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale, a Bologna, in Italia. Si tratta del più grave atto terroristico avvenuto nel Paese nel secondo dopoguerra, da molti indicato come uno degli ultimi atti della strategia della tensione.È uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage del treno Italicus del 4 agosto 1974., quello con il maggior numero di vittime. Come esecutori materiali sono stati individuati dalla magistratura alcuni militanti di estrema destra, appartenenti ai Nuclei Armati Rivoluzionari, tra cui Valerio Fioravanti, Francesca Mambro. A lungo gli ipotetici mandanti sono rimasti sconosciuti, sebbene fossero rilevati collegamenti con la criminalità organizzata e i servizi segreti deviati. Nel 2020 l'inchiesta della Procura generale di Bologna ha concluso che Paolo Bellini (ex Avanguardia Nazionale), esecutore insieme agli ex NAR già condannati in precedenza, avrebbe agito in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, individuati quali mandanti, finanziatori o organizzatori. Essendo questi ultimi ormai tutti deceduti, non potranno essere intraprese ulteriori azioni giudiziarie.Nell'attentato rimasero uccise 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. Le indagini si indirizzarono quasi subito sulla pista neofascista, ma solo dopo un lungo iter giudiziario e numerosi depistaggi, per cui furono condannati Licio Gelli, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza, la sentenza finale del 1995 condannò Valerio Fioravanti e Francesca Mambro «come appartenenti alla banda armata che ha organizzato e realizzato l'attentato di Bologna» e per aver «fatto parte del gruppo che sicuramente quell'atto aveva organizzato», mentre nel 2007 si aggiunse anche la condanna di Luigi Ciavardini, minorenne all'epoca dei fatti e, nel 2020, quella di Gilberto Cavallini.

La Toscana (AFI: /tosˈkana/) è una regione italiana a statuto ordinario di 3 676 116 abitanti, situata nell'Italia centrale, con capoluogo Firenze. Confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche e l'Umbria, a sud con il Lazio. Ad ovest, i suoi 397 km di coste continentali sono bagnati dal Mar Ligure nel tratto centro-settentrionale tra Carrara (foce del torrente Parmignola, confine con la Liguria) e il Golfo di Baratti; il Mar Tirreno bagna invece il tratto costiero meridionale tra il promontorio di Piombino e la foce del Chiarone, che segna il confine con il Lazio.Il capoluogo regionale è Firenze, la città più popolosa (382 000 abitanti), nonché principale fulcro storico, artistico ed economico-amministrativo; le altre città capoluogo di provincia sono: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Amministra anche le isole dell'Arcipelago Toscano, oltre ad una piccola exclave situata entro i confini dell'Emilia-Romagna, in cui sono situate alcune frazioni del comune di Badia Tedalda. Il nome è antichissimo e deriva dall'etnonimo usato dai Latini per definire la terra abitata dagli Etruschi: "Etruria", trasformata poi in "Tuscia" e poi in "Toscana". Anche i confini della odierna Toscana corrispondono in linea di massima a quelli dell'Etruria antica, che comprendevano anche parti delle attuali regioni Lazio e Umbria, fino al Tevere. Fino al 1861 è stata un'entità indipendente, nota con il nome di Granducato di Toscana con una enclave costituita dalla Repubblica e poi Ducato di Lucca. Da allora ha fatto parte del Regno di Sardegna, del Regno d'Italia e successivamente della Repubblica Italiana. In epoca granducale aveva anche un inno, composto dal fiorentino Egisto Mosell ed intitolato La Leopolda. La festa regionale, istituita nel 2001, ricorre il 30 novembre, nel ricordo del suddetto giorno del 1786 in cui furono abolite la pena di morte e la tortura nel Granducato di Toscana, primo Ordinamento al mondo ad abolire legalmente la pena di morte.

La strategia della tensione in Italia è una teoria politica che indica generalmente un periodo storico molto tormentato della storia d'Italia, in particolare negli anni settanta del XX secolo, conosciuto come anni di piombo e che, mediante un disegno eversivo, tendeva alla destabilizzazione o al disfacimento degli equilibri precostituiti. L'arco temporale si concentrerebbe in un periodo storico che andrebbe dalla strage di piazza Fontana (12 dicembre 1969) alla strage di Bologna (2 agosto 1980), sebbene alcuni studiosi retrodatino l'inizio di tale strategia al Piano Solo (1964), il fallito colpo di Stato progettato dal generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni de Lorenzo.

Vecchio feudo albertino, il quale nell'XI secolo si estendeva dalla vasta regione della Maremma fino all'Appennino bolognese. Diventa un libero comune alla fine del XII secolo dopo aver sconfitto Pistoia.

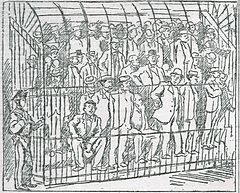

Maxiprocesso di Palermo è la denominazione che fu data, a livello giornalistico, a un processo penale celebrato a Palermo per crimini di mafia (ma il nome esatto dell'organizzazione criminale è Cosa nostra), tra cui omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione, associazione mafiosa e altri. Il maxiprocesso deve il proprio soprannome alle sue enormi proporzioni: in primo grado gli imputati erano 475 (poi scesi a 460 nel corso del processo), con circa 200 avvocati difensori. Il processo di primo grado si concluse con pesanti condanne: 19 ergastoli e pene detentive per un totale di 2665 anni di reclusione. Dopo un articolato iter processuale tali condanne furono poi quasi tutte confermate dalla Cassazione. A quanto è dato sapere, si tratta del più grande processo penale mai celebrato al mondo.Durò dal 10 febbraio 1986 (giorno di inizio del processo di primo grado) al 30 gennaio 1992 (giorno della sentenza finale della Corte di Cassazione). Tuttavia spesso per maxiprocesso si intende il solo processo di primo grado, durato fino al 16 dicembre 1987.

«Cosa nostra» (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'espressione utilizzata per indicare un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia e in più parti del mondo. Questo termine viene oggi utilizzato per riferirsi esclusivamente alla mafia di origine siciliana (anche per indicare le sue ramificazioni internazionali, specie negli Stati Uniti d'America, dove viene identificata come Cosa nostra statunitense, sebbene oggi entrambe abbiano diffusione a carattere internazionale), per distinguerla dalle altre associazioni ed organizzazioni mafiose. Gli interventi di contrasto da parte dello Stato italiano si sono fatti più decisi a partire dagli anni ottanta del XX secolo, attraverso le indagini del cosiddetto "pool antimafia" creato dal giudice Rocco Chinnici e in seguito diretto da Antonino Caponnetto. Facevano parte del pool anche i magistrati Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Castiglione dei Pepoli (Castión in dialetto bolognese montano alto) è un comune italiano di 5 448 abitanti della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna. Noto dapprima come Castiglione dei Gatti, il nome fu cambiato nel 1863, in ricordo del passato feudale. Nel XII secolo, infatti, si trovava sotto la signoria feudale dei conti Alberti di Prato e Mangone. Nel 1340 le terre degli Alberti furono vendute ai Pepoli. È oggi uno dei comuni membri dell'Unione dell'Appennino Bolognese.

La Banda della Magliana è stata un'organizzazione criminale mafiosa nata ed operante a Roma e nel resto del Lazio. Il nome, attribuito dalla stampa dell'epoca, deriva dall'omonimo quartiere romano nel quale risiedevano alcuni dei fondatori e la maggior parte dei membri. In realtà anche se alcuni importantissimi membri del nucleo fondatore erano nativi della Magliana, ce n'erano tanti altri originari di altri quartieri della capitale, essendosi la stessa estesa su tutta la città, dove poteva contare sulla connivenza di malavitosi di alto livello. È considerata la più potente e violenta organizzazione criminale che abbia mai operato a Roma. Nata nella seconda metà degli anni settanta, fu la prima organizzazione criminale romana a unificare in senso operativo la frastagliata realtà della malavita locale, costituita fino ad allora da piccoli gruppi di criminali detti "batterie" o "paranze" dediti a crimini specifici, che imponevano ai propri membri un vincolo di esclusività che vietava potessero dedicarsi a imprese criminali che non fossero concordate con gli altri e di reciprocità dividendo i proventi dei crimini in parti uguali anche fra i membri che non partecipavano (in romanesco: "stecca para pe' tutti"). Le attività criminali andavano dai sequestri di persona al controllo del gioco d'azzardo e delle scommesse ippiche, dalle rapine al traffico di droga; col tempo la banda estese la propria rete di contatti alle principali organizzazioni criminali italiane, da Cosa nostra alla camorra, nonché a esponenti della massoneria in Italia, oltre a numerose collaborazioni con elementi della destra eversiva e della finanza. La storia dell'organizzazione, fatta anche di legami mai del tutto chiariti con politica e apparati istituzionali statali, la vide coinvolta in alcune vicende quali l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, il caso Moro, i depistaggi nella strage di Bologna, i rapporti con l'organizzazione Gladio e con l'omicidio del banchiere Roberto Calvi, fino alla sparizione di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori e all'attentato a Giovanni Paolo II.