- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Museo archeologico nazionale di Firenze è un museo statale italiano. È sito Palazzo della Crocetta, risalente al 1619-21, quando Giulio Parigi, su disposizione di Cosimo II, ristrutturando e ampliando alcuni immobili dei Medici ne fece la residenza della principessa Maria Maddalena de' Medici, sorella di Cosimo, affetta da gravi disabilità fisiche. Il museo raccoglie il meglio degli scavi di tutta la Toscana, ma anche reperti provenienti dal Lazio e dall'Umbria, con importantissimi reperti etruschi e romani, e raccolte relative ad altre civiltà, come un'importante sezione egizia e una di vasi greci, molti dei quali rivenuti in tombe etrusche, a testimonianza dei numerosi scambi commerciali nel Mediterraneo. Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo gestisce tramite il Polo museale della Toscana, nel dicembre 2019 divenuto Direzione regionale Musei.

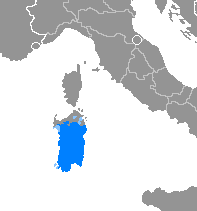

Il sardo (nome nativo sardu /ˈsaɾdu/, lìngua sarda /ˈliŋɡwa ˈzaɾda/ nelle varianti campidanesi o limba sarda /ˈlimba ˈzaɾda/ nelle varianti logudoresi e in ortografia LSC) è una lingua appartenente al gruppo romanzo delle lingue indoeuropee che, per differenziazione evidente sia ai parlanti nativi, sia ai non sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere considerata autonoma dai sistemi dialettali di area italica, gallica e ispanica e pertanto classificata come idioma a sé stante nel panorama neolatino. È parlata nell'isola della Sardegna. È classificata come lingua romanza occidentale o insulare e viene considerata da molti studiosi la più conservativa delle lingue derivanti dal latino; a titolo di esempio, lo storico Manlio Brigaglia rileva che la frase in latino pronunciata da un romano di stanza a Forum Traiani Pone mihi tres panes in bertula ("Mettimi tre pani nella bisaccia") corrisponderebbe alla sua traduzione in sardo corrente Ponemi tres panes in sa bèrtula. Sebbene la base lessicale sia quindi in massima misura di origine latina, il sardo conserva tuttavia diverse testimonianze del sostrato linguistico degli antichi Sardi prima della conquista romana: si evidenziano etimi protosardi e, in misura minore, anche fenicio-punici in diversi vocaboli, soprattutto toponimi. In età medievale, moderna e contemporanea la lingua sarda ha ricevuto influenze di superstrato dal greco-bizantino, ligure, volgare toscano, catalano, castigliano e italiano. Dal 1997 la legge regionale riconosce alla lingua sarda pari dignità rispetto all'italiano. Dal 1999 è anche tutelata dalla legge nazionale sulle minoranze linguistiche; fra le dodici minoranze in questione, quella sarda è la più robusta in termini assoluti ma è anche quella che più ha conosciuto un decremento in termini relativi.

L'etrusco è una lingua che fu parlata e scritta dagli Etruschi. Era diffusa in diverse zone d'Italia: principalmente in Etruria (odierne Toscana, Umbria occidentale e Lazio settentrionale e centrale), ma anche in alcune aree della Pianura padana, nelle attuali Emilia-Romagna e Lombardia, dove gli Etruschi furono sconfitti dai Galli, e in alcune zone della Campania, dove furono assorbiti dai Sanniti.

L'algherese (in catalano standard alguerès, in algherese alguerés, pronuncia /algaˈɾes/) è una variante del catalano arcaico parlato ad Alghero (L'Alguer in catalano), in Sardegna.

La battaglia del mare Sardo o, come è più impropriamente chiamata, battaglia di Alalia è stato uno scontro navale che si svolse tra i profughi greci di Focea, stanziatisi ad Alalia per sfuggire alla pressione militare di Ciro il Grande, e una coalizione di Cartaginesi ed Etruschi. Ebbe come teatro il mar Tirreno, presumibilmente tra la Corsica e la Sardegna, in una data che la storiografia colloca tra il 541 e il 535 a.C., con una probabile preferenza per la datazione più bassa. A determinare la svolta conflittuale nei preesistenti rapporti fra i tre popoli fu la crescente pressione coloniale e commerciale esercitata dai Focei sul Mediterraneo occidentale e sul Tirreno. Nonostante la vittoria, ottenuta a caro prezzo dai Focei d'occidente – una vittoria cadmea, secondo la definizione di Erodoto – la battaglia si risolse in una pluridecennale battuta d'arresto per l'espansione mercantile greca nel Mediterraneo occidentale. I rapporti privilegiati che gli Etruschi stabilirono con l'area celtica dell'Europa centrale, svolsero poi un ruolo determinante nel condizionare la fase evolutiva e la fioritura che la civiltà celtica stava attraversando, a cavallo tra il VI e il V secolo a.C., nel passaggio dalla facies hallstattiana alla successiva cultura lateniana. Gli sviluppi che seguirono videro il delinearsi di due distinte sfere d'influenza politica, greca e punica, sui mari e sul suolo della penisola italica: all'interno di questi equilibri sarebbe avvenuta l'incubazione e l'ascesa di un nuovo soggetto politico, la potenza emergente di Roma. La riconquista dell'egemonia greco-siceliota sul Tirreno dovrà aspettare più di mezzo secolo: la battaglia navale di Cuma vinta dai siracusani nel 474 a.C., assesterà un duro colpo al dominio navale e alle mire espansive degli Etruschi, indebolendone il controllo su Roma e sulle vie commerciali verso la Campania etrusca. Nonostante gli eventi successivi, compresa la sconfitta dei Cartaginesi ad Imera, rimarrà invece ancora aperto il nodo degli attriti tra le due residue sfere d'influenza in Sicilia e nel Mediterraneo occidentale, che nemmeno una plurisecolare fase di conflittualità sicelioto-punica riuscirà mai a dirimere. Toccherà a Roma il compito di azzerare in maniera definitiva il peso e l'ingerenza cartaginese, affermando prepotentemente la propria vocazione marittima. Al termine delle guerre puniche quello spazio geografico, da sempre conteso, diventerà sempre più, dal punto di vista romano, un Mare Nostrum.

L'area archeologica di Poggio Sommavilla è un sito archeologico italiano che si trova a Collevecchio, in frazione Poggio Sommavilla.