- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Viareggio è un comune italiano di 60 241 abitanti della provincia di Lucca in Toscana. Viareggio è conosciuta, oltre per l'attività cantieristica come località di turismo balneare, per la pesca, per la floricultura e per il Carnevale, nato nel 1873. La città è un attivo centro industriale e artigianale, soprattutto nel campo della cantieristica navale, da tempo conosciuta in tutto il mondo. Viareggio è nota anche in ambito storico-religioso (tra le vicende più significative quelle di Sant'Antonio Maria Pucci e di Clelia Merloni) ed è sede di molti premi e manifestazioni tra i quali il Premio letterario Viareggio Répaci, istituito nel 1929, il Premio Viareggio Sport, istituito nel 1985, e il Torneo Mondiale Coppa Carnevale di Viareggio, istituito nel 1949. È inoltre da ricordare il Festival Gaber, in memoria di Giorgio Gaber, al quale partecipano artisti di spicco del panorama musicale italiano.

Il Fortino sulla Foce di Viareggio ha fatto parte, assieme alla torre Matilde ed al Fortino di Levante e il Fortino di Ponente, della difesa costiera del Ducato di Lucca.

L'architettura Liberty in Italia si affermò inizialmente come «arte nuova» o, secondo il giornalista torinese Enrico Thovez, «arte floreale», questo nuovo stile stupì per essere così «fedelmente naturalistico e nella sostanza nettamente decorativo». A seguito delle edizioni dell'Esposizione internazionale d'arte decorativa moderna, Torino vide il crescente proliferare di questo nuovo stile in ambito prevalentemente architettonico, celebrando una sorta di «rinascimento delle arti decorative», avvalendosi di contributi dei maggiori autori dell'epoca come Raimondo D'Aronco e il torinese Pietro Fenoglio che si affermò per sua proficua attività di ingegnere e che fece del liberty torinese uno degli esempi più fulgidi e coerenti del variegato panorama architettonico italiano del tempo.L'Art Nouveau in architettura e design degli interni superò lo storicismo eclettico che permeava l'età vittoriana. Gli artisti dell'Art Nouveau selezionarono e modernizzarono alcuni tra gli elementi del Rococò, come le decorazioni a fiamma e a conchiglia, al posto dei classici ornamenti naturalistici vittoriani. Prediligevano invece la Natura per fonte di ispirazione ma ne stilizzarono evidentemente gli elementi e ampliarono tale repertorio con l'aggiunta di alghe, fili d'erba, insetti. In definitiva il carattere più rivoluzionario della ricerca architettonica fu la completa rinuncia all'ordine architettonico che nonostante alcuni sperimentalismi aveva conservato per tutto il XIX secolo il proprio ruolo dominante in tutto il panorama architettonico, non soltanto accademico. Tale rinuncia ebbe un carattere permanente e continuerà nel protorazionalismo e nel razionalismo. Nel contesto nazionale questa nuova corrente, che in seguito assunse anche il nome di «stile floreale», non si consolidò mai in una vera e propria scuola italiana di riferimento, ma si affermò, seppur con un lieve ritardo rispetto ai maggiori paesi europei, vivendo il suo massimo splendore nei primissimi anni del Novecento. Nella sua prima decade, infatti, si può parlare di liberty, termine che infine si affermò più diffusamente nel complessivo e variegato panorama nazionale e derivante dai celebri magazzini londinesi di Arthur Lasenby Liberty.Il liberty, dunque, trovò nell'architettura il suo maggior successo, lasciando ai posteri una delle testimonianze più durature. Tuttavia la primordiale vocazione populistica del liberty andò scemando, l'ideale di un «socialismo della bellezza» andò evolvendosi in un ricco trionfo di motivi floreali, nervature filiformi, ardite decorazioni metalliche di chiara ispirazione fitomorfa ma divenne presto soltanto un privilegio delle classi sociali più abbienti. Il successo di questa corrente stilistica e la varia tipologia di edifici che sorse nei primi decenni del Novecento, valse a Torino il titolo di «capitale italiana del liberty» guadagnando, con tutta probabilità, la maggior concentrazione di edifici liberty in Italia tant'è vero che ancora oggi si possono percepire cospicue testimonianze architettoniche di quell'epoca. Altri esempi di liberty in Italia sono visibili in Palermo, Milano, Napoli, Genova, La Spezia, Bologna, Pescara, Avezzano, Cagliari (Crescentino Caselli), Olbia (Bruno Cipelli, sostenuto dai nobili Colonna di Ponza).

Il castello di Viareggio (Castrum de via Regia) era un castello costruito dalla città di Lucca e ultimato il 2 gennaio 1172. Venne smantellato nel XVI secolo.

Il castello di Canossa si trova nel comune di Canossa in provincia di Reggio Emilia, nell'Appennino reggiano. Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo gestisce tramite il Polo museale dell'Emilia-Romagna, nel dicembre 2019 divenuto Direzione regionale Musei.

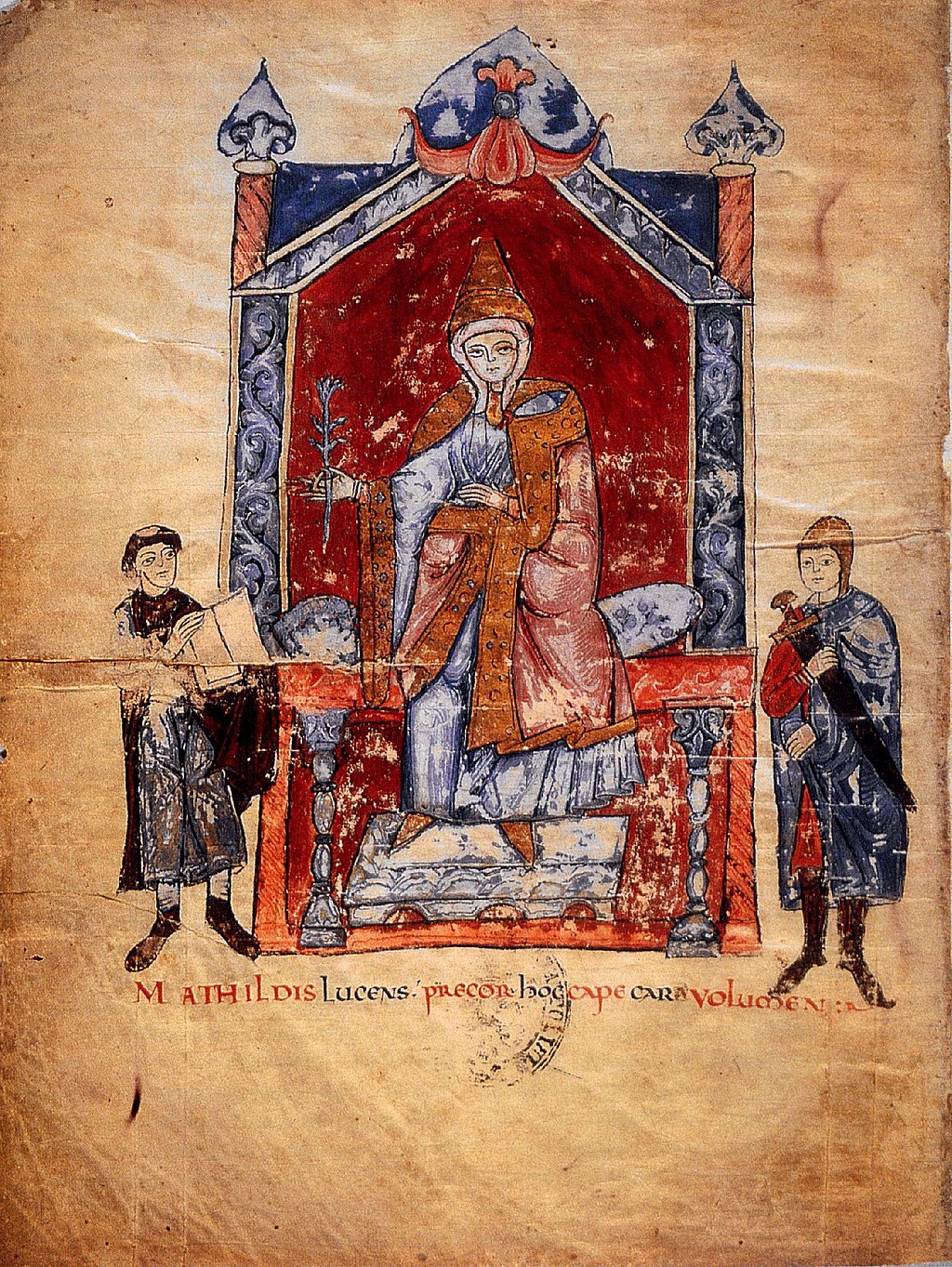

La casata degli Attoni, detti anche Canossa dal nome del loro feudo più celebre, furono una potente nobile famiglia feudale di stirpe longobarda che, a partire dai primi decenni del X secolo, si insediò nelle valli dell'Appennino reggiano. Sigifredo, originario di una famiglia di Lucca, è considerato il capostipite della casata e suo figlio Adalberto Atto (da cui il nome della famiglia "Attoni) fu il primo conte di Mantova e il costruttore del Castello di Canossa, dal quale presero il nome. I castellani utilizzarono presto il titolo di comes (conte) e ricevettero molti altri territori, in prevalenza toscani, dagli Imperatori del Sacro Romano Impero: prima Lucca, poi Mantova nel 940, Modena, Carpi e Reggio nel 962, Brescia nel 980, Ferrara, Parma, Piacenza, Bergamo e Cremona nel 984, e Guastalla nel 991. Nel 1027 la marca di Toscana fu concessa a Bonifacio e nel 1100 la marca di Verona a Matilde, conosciuta come la Gran Contessa. Con Matilde, infatti, il dominio dei Canossa raggiunse la sua massima estensione e i suoi territori vennero chiamati terre matildiche, ma fu anche l'ultimo grande esponente della dinastia dei Canossa. L'importanza del casato dei Canossa fu strettamente legata alla posizione del territorio di cui furono i signori, poiché proprio su di esso, fino a tutto il XII secolo, si confrontarono e si scontrarono i protagonisti della lotta per le investiture: il papato e l'Impero. La provincia di Reggio Emilia fu il cuore del potere militare e, di conseguenza, politico dei Canossa. Nel corso di poco più di un secolo essi costruirono i baluardi difensivi delle vie di comunicazione che dai passi appenninici scendevano fino al Po, riuscendo così a controllare la maggior parte dei commerci tra l'Europa centrale e l'Italia e anche quelli che sulla Via Emilia raggiungevano l'Adriatico. Proprio questa abile strategia permise al casato dei Canossa di consolidare e ampliare le proprie fonti di ricchezza.

La battaglia di Lepanto (L panto; chiamata Efpaktos dagli abitanti, Lepanto dai veneziani e nebaht in turco), detta anche battaglia delle Echinadi o Curzolari, fu uno scontro navale avvenuto il 7 ottobre 1571, nel corso della guerra di Cipro, tra le flotte musulmane dell'Impero ottomano e quelle cristiane (federate sotto le insegne pontificie) della Lega Santa che riuniva le forze navali la cui met era della Repubblica di Venezia da sola e l'altra met composta congiuntamente dalle galee dell'Impero spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, del Granducato di Toscana del Ducato di Urbino, della Repubblica di Lucca (che partecip all'armamento delle galee genovesi), del Ducato di Ferrara e del Ducato di Mantova. La battaglia, quarta in ordine di tempo e la maggiore, si concluse con una schiacciante vittoria delle forze alleate, guidate da Don Giovanni d'Austria, su quelle ottomane di M ezzinzade Al Pasci , che mor nello scontro.

Adalberto Atto di Canossa (939 circa – 13 febbraio 988) fu il primo conte di Mantova.