- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Caltagirone (Cattaggiruni in siciliano) è un comune italiano di 37 332 abitanti della città metropolitana di Catania in Sicilia. Centro posto a cavallo tra la Sicilia orientale e centrale, si affaccia tra le due più grandi pianure dell'isola: quelle di Catania e di Gela. Fu storicamente parte del Vallo di Noto ed è sede vescovile suffraganea dal 1816. È capofila del circondario del Calatino (ex Circondario di Caltagirone), il quale ne trae nome. Storicamente è stata nominata con gli appellativi Urbs Gratissima (in latino città gradita, benvoluta) e Regina dei Monti Erei. Conosciuta storicamente per la peculiare e tradizionale produzione di ceramiche, oggi è un importante centro agricolo e turistico, provvisto di propria area di sviluppo industriale, nonché uno dei centri urbani più grandi dell'entroterra siciliano. Il centro storico, caratterizzato dallo stile tardo-barocco, è stato insignito del titolo di Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2002.

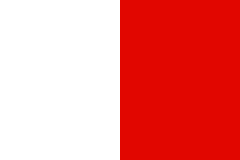

Zara (AFI: /ˈʣara/; in croato Zadar; in serbo: Задар?, traslitterato Zadar; in ungherese Zára; in dalmatico: Jadera) è una città della Croazia che si trova nella Dalmazia centrale lungo il Medio Adriatico. Si affaccia sulle isole di Ugliano e Pasmano, dalle quali è separata dallo stretto di Zara. Capitale storica della Dalmazia, pur essendo stata da tempo superata da Spalato per numero di residenti, conta 75 082 abitanti. Fondata nel IX secolo a.C. dai Liburni, una tribù illirica, divenne prima municipio romano con il nome Iadera e poi colonia romana probabilmente già sotto Cesare. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente e la distruzione di Salona, agli inizi del VII secolo Zara diventa la capitale della provincia bizantina della Dalmazia, poi Ducato di Dalmazia. Il controllo bizantino fu conteso sino al X secolo da Goti, Franchi e in seguito dai Croati. Per secoli Zara fu una delle città più importanti della Repubblica di Venezia, di cui fece parte dall'anno mille fino alla sua caduta, che avvenne nel 1797. Dopo una breve parentesi napoleonica fu dominata dagli austriaci fino ai primi del Novecento, divenendo capitale del Regno di Dalmazia. In seguito alla prima guerra mondiale la città divenne un'exclave italiana, capoluogo della provincia di Zara, circondata dalla Dalmazia jugoslava. Nel corso della seconda guerra mondiale fu gravemente colpita dai bombardamenti aerei e, in seguito al trattato di pace del 1947, fu ufficialmente annessa alla Jugoslavia. Dal 1991, dissoltasi la repubblica jugoslava, fa parte della Croazia ed è oggi il capoluogo della regione zaratina, sede universitaria e arcivescovile. Zara fino alla dissoluzione della Jugoslavia era una delle città economicamente più sviluppate della costa dalmata, primato che tuttora conserva, vista la presenza di fabbriche di svariati rami industriali. Questa versatilità ha consentito a Zara di riprendersi relativamente rapidamente dopo la guerra d'indipendenza croata. Il porto di Zara, che è adibito sia al traffico turistico sia a quello merci, è diventato uno dei porti più trafficati della Croazia con una costante tendenza di crescita visto che offre un collegamento diretto tra l'Italia, la Croazia e il resto dell'Europa centrale. Fino al 1947 la componente di lingua e cultura italiana costituiva la maggioranza della popolazione, ma la gran parte di essa abbandonò la città in seguito ai bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale e successivamente per la persecuzione etnica e politica. Oggi sopravvive in città solo una piccola minoranza italofona di dalmati italiani, riunita nella locale Comunità degli Italiani. Le fortificazioni risalenti all'epoca della Repubblica di Venezia presenti a Zara sono state inserite nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO nel circuito storico e culturale delle opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra-Stato da Mar occidentale.

La Sicilia (AFI: /siˈʧilja/; Sicilia in siciliano, Səcəlia in galloitalico di Sicilia, Siçillja in arbëresh, Σικελία in neogreco), ufficialmente denominata Regione siciliana (e non Regione Sicilia come viene talvolta impropriamente menzionata), è una regione autonoma a statuto speciale di 4 851 833 abitanti, con capoluogo Palermo. Il territorio della regione è costituito quasi interamente dall'isola omonima, la più grande isola dell'Italia e del Mediterraneo, nonché la 45ª isola più estesa nel mondo, bagnata a nord dal Mar Tirreno, a ovest dal Canale di Sicilia, a sud-ovest dal Mar di Sicilia, a sud-est dal canale di Malta, a est dal Mar Ionio e a nord-est dallo stretto di Messina che la separa dalla Calabria, con la parte rimanente che è costituita dagli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi e delle Pelagie e dalle isole di Ustica e Pantelleria. È la regione più estesa d'Italia, la quarta per popolazione (dopo Lombardia, Lazio e Campania), e il suo territorio è ripartito in 390 comuni a loro volta costituiti in tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina) e sei liberi Consorzi comunali. Le più antiche tracce umane nell'isola risalgono al 20.000 a.C. circa. In era preistorica fiorirono le culture dette di Stentinello, di Castelluccio, di Thapsos, e da qualche decennio è stata indiziata anche una "cultura" dei dolmen. Popoli provenienti dal Medioriente e da ogni parte d'Europa vi s'insediarono nei vari millenni, stratificandosi e fondendosi coi popoli autoctoni. Si ricordino i Sicani che in parte possono essere definiti come i discendenti dei primi abitatori dell'isola, i Siculi e gli Elimi. L'VIII secolo a.C. vide la Sicilia colonizzata dai Fenici e soprattutto dai Greci, nei successivi 600 anni si verificò l'ascesa della grande potenza di Siracusa che con i Tiranni Gerone I e Dionisio I unificò sotto il proprio controllo, in una sorta di monarchia, tutta la Sicilia posta ad est del fiume Salso, inclusi pure molti centri abitati dai Siculi. Il successivo regno siceliota agatocleo, nel periodo della sua massima espansione, aveva come confine occidentale il Fiume Platani, estendendosi sulla parte orientale della Sicilia; su Gela, su Akragas e sul suo circondario; su Selinunte; sui territori dei Siculi e dei Sicani (stanziati nell'interno), su Reghion, Locri e sull'estremità meridionale della Calabria. Solo l'estremità occidentale della Sicilia rimaneva in mano ai Cartaginesi che controllavano le città di Lilibeo, Drepanon e Panormo, e agli Elimi, loro alleati. Durante questa lunga fase storica la Sicilia fu campo di battaglia delle guerre greco-puniche e poi delle romano-puniche. L'isola fu poi assoggettata dai Romani e divenne parte dell'impero fino alla sua caduta nel V secolo d.C.. Fu quindi terra di conquista e, durante l'Alto Medioevo, conquistata da Vandali, dagli Ostrogoti, dai Bizantini, dagli Arabi, che ne ripristinarono dopo secoli l'indipendenza, istituendo l'Emirato di Sicilia, e dai Normanni con questi ultimi che fondarono il Regno di Sicilia, che durò dal 1130 al 1816; dopo la breve parentesi degli Angioini, con la rivolta del vespro, nel 1282, tornò indipendente sotto la denominazione di Regno di Trinacria. L'isola poi divenne un vicereame di Spagna, passò brevemente ai Savoia e all'Austria e, infine, nel XVIII secolo, ai Borbone, sotto i quali, unito il regno di Sicilia al regno di Napoli, sorse nel 1816 il Regno delle Due Sicilie. La Sicilia fu unita allo Stato italiano nel 1860 con un plebiscito, in seguito alla spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi durante il Risorgimento. A partire dal 1946 la Sicilia è divenuta regione autonoma e dal 1947 ha nuovamente un proprio parlamento, l'Assemblea regionale siciliana o ARS, istituita ancor prima della nascita della Repubblica italiana.

Il Rinascimento nacque ufficialmente a Firenze, città che viene spesso indicata come la sua culla. Questo nuovo linguaggio figurativo, legato anche a un diverso modo di pensare l'uomo e il mondo, prese le mosse dalla cultura locale e dall'umanesimo, che già nel secolo precedente era stato portato alla ribalta da personalità come Francesco Petrarca o Coluccio Salutati. Le novità, proposte nei primissimi anni del XV secolo da maestri quali Filippo Brunelleschi, Donatello e Masaccio, non furono immediatamente accolte dalla committenza, anzi rimasero almeno per un ventennio un fatto artistico minoritario e in larga parte incompreso, a fronte dell'allora dominante gotico internazionale. In seguito il Rinascimento divenne il linguaggio figurativo più apprezzato e iniziò a trasmettersi anche alle altre corti italiane (prime fra tutte quella papale di Roma) e poi europee, grazie agli spostamenti degli artisti. Lo stile del Rinascimento fiorentino, dopo i primordi del primo ventennio del Quattrocento, si diffuse con entusiasmo fino alla metà del secolo, con esperimenti basati su un approccio tecnico-pratico; la seconda fase ebbe luogo all'epoca di Lorenzo il Magnifico, dal 1450 circa fino alla sua morte nel 1492, e fu caratterizzata da una sistemazione più intellettualistica delle conquiste. Segue un momento di rottura, dominato dalla personalità di Girolamo Savonarola, che segna profondamente molti artisti convincendoli a un ripensamento delle loro scelte. L'ultima fase, databile tra il 1490 e il 1520, è detto Rinascimento "maturo", e vede la presenza a Firenze di tre geni assoluti dell'arte, che tanto influenzarono le generazioni a venire: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio. Per il periodo successivo si parla di Manierismo.

Pavia (IPA: [pa'vi:a], ; [pɐ'vi:ɐ] in dialetto pavese) è un comune italiano di 71 171 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Lombardia. Posta 34 km a sud di Milano, lungo la Via Francigena e sulle rive del fiume Ticino, poco a nord dalla confluenza di quest'ultimo nel Po, la città affonda le sue origini all'epoca delle tribù galliche; successivamente divenne municipium romano con il nome di Ticinum. Nel Medioevo fu capitale per due secoli del regno longobardo e poi, dal 774 al 1024, capitale del Regno Italico e dal 1361 è sede di un'università. Le origini antiche e un passato storico di rilievo hanno lasciato in eredità a Pavia un ragguardevole patrimonio artistico: fra le principali attrazioni turistiche si annoverano il Castello Visconteo, la basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, la Pinacoteca Malaspina, il Duomo, la basilica di San Michele Maggiore e il Ponte Coperto. La città è inoltre il capoluogo di una provincia dedita soprattutto all'agricoltura, in particolare a viticoltura, risicoltura e cerealicoltura; poche sono le industrie.

Oppido Mamertina (Oppitu, Ofidus in dialetto greco-calabro) è un comune italiano di 5.317 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria. È sede della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. La città fu fondata sull'antica Oppidum a sua volta fondata su un antico insediamento costruito dal popolo dei Mamertini, spostatosi dalla vicina Mella (III-I sec. a.C.) dove aveva trovato rifugio unendosi alla popolazione italica del posto e dando alla luce la mitica Mamerto. Nel 1056 fu conquistata da Ruggero il Normanno e divenne ducato durante la dominazione angioina, fu a lungo contesa tra angioini ed aragonesi.

Bari (, AFI: ['baːri]; Bàre - ['baːrə] in dialetto barese, fino al 1931 Bari delle Puglie) è un comune italiano di 313 527 abitanti, capoluogo della regione Puglia e dell'omonima città metropolitana. Posta al centro di un'area metropolitana di circa un milione di abitanti, è la città maggiormente popolata che si affaccia sul Mar Adriatico.È nota anche per essere la città nella quale riposano le reliquie di San Nicola. Tale condizione ha reso Bari e la sua basilica uno dei centri prediletti dalla Chiesa ortodossa in Occidente e anche un importante centro di comunicazione interconfessionale tra l'Ortodossia e il Cattolicesimo. Bari ha una solida tradizione mercantile-imprenditoriale e da sempre è punto nevralgico nell'ambito del commercio e dei contatti politico-culturali con il Medio Oriente. Il suo porto è il maggiore scalo passeggeri del mare Adriatico. Dal 1930 si tiene a Bari la Fiera del Levante, tra le principali esposizioni fieristiche d'Italia.

Andrea Mantegna (Isola di Carturo, 1431 – Mantova, 13 settembre 1506) è stato un pittore e incisore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia. Si formò nella bottega padovana dello Squarcione, dove maturò il gusto per la citazione archeologica; venne a contatto con le novità dei toscani di passaggio in città quali Filippo Lippi, Paolo Uccello, Andrea del Castagno e, soprattutto, Donatello, dai quali imparò una precisa applicazione della prospettiva. Mantegna si distinse infatti per la perfetta impaginazione spaziale, il gusto per il disegno nettamente delineato e per la forma monumentale delle figure. Il contatto con le opere di Piero della Francesca, avvenuto a Ferrara, marcò ancora di più i suoi risultati sullo studio prospettico tanto da raggiungere livelli "illusionistici", che saranno tipici di tutta la pittura nord-italiana. Sempre a Ferrara, poté conoscere il patetismo delle opere di Rogier van der Weyden rintracciabile nella sua pittura devozionale; attraverso la conoscenza delle opere di Giovanni Bellini, di cui sposò la sorella Nicolosia, le forme dei suoi personaggi si addolcirono, senza perdere monumentalità, e vennero inserite in scenografie più ariose. Costante in tutta la sua produzione fu il dialogo con la statuaria, sia coeva sia classica. Mantegna fu il primo grande "classicista" della pittura. La sua arte può essere definita un rilevante esempio di classicismo archeologico.

La banconota da 10 000 lire era uno dei tagli di cartamoneta circolanti in Italia prima dell'introduzione dell'euro.