- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

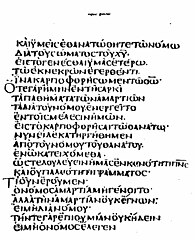

Il Vangelo secondo Giovanni è uno dei quattro vangeli canonici contenuti nel Nuovo Testamento della Bibbia cristiana. Esso si presenta come la trascrizione da parte di autori anonimi della testimonianza del «discepolo che Gesù amava» (cfr. 21, 20-24; allo stesso risultato si perviene anche confrontando 19, 25 con 19, 35), che la tradizione identifica con l'apostolo Giovanni, figlio di Zebedeo. Oggi gli studiosi fanno comunque spesso riferimento anche a una scuola giovannea nella quale sarebbe maturata la redazione del vangelo e delle lettere attribuite all'apostolo. Scritto in greco, è composto da 21 capitoli e come gli altri vangeli narra il ministero di Gesù. Il Vangelo secondo Giovanni è notevolmente diverso dagli altri tre vangeli, detti sinottici, anche se sembra presupporre la conoscenza almeno del Vangelo secondo Marco, di cui riproduce talvolta espressioni peculiari. Mentre i sinottici si basano sulla predicazione del Regno di Dio da parte di Gesù, il quarto vangelo approfondisce la questione dell'identità del Cristo, inserendo ampie digressioni teologiche. In particolare Gesù viene identificato con il Logos divino, preesistente alla formazione del mondo. Il concetto di "logos" era stato utilizzato in vario modo nella filosofia greca già da alcuni secoli; ne scrivono ad esempio Cleante ed altri filosofi stoici. Giovanni, però, se ne distacca sottolineando ripetutamente anche l'umanità di Gesù, che, per esempio, scoppia in lacrime per la morte di Lazzaro.

La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. L'opera non esiste nella sua forma originale: essendo stata prodotta prima dell'invenzione della stampa veniva scritta e ricopiata a mano; tra tutti i manoscritti giunti a noi oggigiorno non esistono due versioni uguali, come per tutti i testi antichi, i casi di diversificazione sono tantissimi e variano da semplici modifiche ortografiche, (diritta via o diricta via) fino all'uso di versi simili ma diversi, o parole completamente differenti che danno anche significati diversi, ad esempio il ruscello che esce dalle sorgenti di acqua bollente ..esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici che fu analizzato e commentato con il presupposto che ci fossero delle donne peccatrici, forse prostitute (?), lasciando molti dubbi, ma con un significato completamente stravolto rispetto al più ragionevole pettinatrici o pettatrici o pectatrici cioè le operaie che lavoravano la cardatura e la pettinatura dell lino nelle acque termali. Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e stampata da Gabriele Giolito de' Ferrari nel 1555, che la Commedia di Dante viene per la prima volta intitolata come da allora fu sempre conosciuta, ovvero "La Divina Comedia". Composta secondo i critici tra il 1304/07 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la Commedia è il capolavoro di Dante ed è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale, tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo. Il poema è diviso in tre parti, chiamate «cantiche» (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ognuna delle quali composta da 33 canti (tranne l'Inferno, che contiene un ulteriore canto proemiale) formati da un numero variabile di versi, fra 115 e 160, strutturati in terzine. Il poeta narra di un viaggio immaginario, ovvero di un Itinerarium mentis in Deum, attraverso i tre regni ultraterreni che lo condurrà fino alla visione della Trinità. La sua rappresentazione immaginaria e allegorica dell'oltretomba cristiano è un culmine della visione medievale del mondo sviluppatasi nella Chiesa cattolica. È stato notato come tutte e tre le cantiche terminino con la parola «stelle» (Inferno: "E quindi uscimmo a riveder le stelle"; Purgatorio: "Puro e disposto a salir a le stelle"; Paradiso: "L'amor che move il sole e l'altre stelle"). L'opera ebbe subito uno straordinario successo e contribuì in maniera determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Il testo, del quale non si possiede l'autografo, fu infatti copiato sin dai primissimi anni della sua diffusione e fino all'avvento della stampa in un ampio numero di manoscritti. Parallelamente si diffuse la pratica della chiosa e del commento al testo (si calcolano circa sessanta commenti e tra le 100.000 e le 200.000 pagine), dando vita a una tradizione di letture e di studi danteschi mai interrotta: si parla così di "secolare commento". La vastità delle testimonianze manoscritte della Commedia ha comportato un'oggettiva difficoltà nella definizione del testo: nella seconda metà del Novecento l'edizione di riferimento è stata quella realizzata da Giorgio Petrocchi per la Società Dantesca Italiana. Più di recente due diverse edizioni critiche sono state curate da Antonio Lanza e Federico Sanguineti.La Commedia, pur proseguendo molti dei modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, scopo didascalico e morale, linguaggio e stile basati sulla percezione visiva e immediata delle cose), è profondamente innovativa poiché, come è stato rilevato in particolare negli studi di Erich Auerbach, tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, espressa anche con l'uso di neologismi creati da Dante come «insusarsi», «inluiarsi» e «inleiarsi».È una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.

La Prima lettera di Giovanni è una lettera tradizionalmente attribuita a Giovanni apostolo ed evangelista e inclusa tra i libri del Nuovo Testamento; è considerata la quarta delle cosiddette «lettere cattoliche». È datata attorno al 100.

La Lettera ai Romani o Epistola ai Romani è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili (Romani 11,13) e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti "in tutto il mondo" (Romani 1,8) per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu composta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù Cristo.

La Tavola Ritonda (titolo completo: Il libro delle istorie della Tavola Ritonda, e di missere Tristano e di missere Lancillotto e di molti altri cavalieri) è un manoscritto miniato medievale, prodotto culturale dell'ambiente delle corti padane. Conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Codex Palatinus 556), il manoscritto, per i suoi contenuti, appartiene alla tradizione letteraria della Materia di Bretagna. Il manoscritto, che reca la data del 20 luglio 1446, fu realizzato dal copista Zuliano degli Anzoli e dai suoi collaboratori. Opera di grande pregio, sia letterario sia artistico, la tavola Ritonda comprende 289 illustrazioni, quasi interamente disegnate a penna, per le quali, oltre a Zuliano degli Anzoli, si è ipotizzata la mano di Bonifacio Bembo o di suo fratello Ambrogio. Non è noto il destinatario dell'opera: si è ipotizzata una committenza dei Gonzaga, dei Visconti, o del condottiero Pier Maria II de' Rossi.

La Scuola siciliana (detta anche Scuola poetica siciliana) fu un movimento letterario sorto in Sicilia (e più in generale nell'Italia meridionale) all'incirca tra il 1220 e il 1266 presso la corte siciliana dell'imperatore Federico II di Svevia. La poesia della Scuola siciliana, che ebbe la sua massima fioritura nel secondo quarto del XIII secolo (tra il 1230 e il 1250), costituisce la prima produzione lirica in un volgare italiano e di cui abbiamo ampia testimonianza (di altre produzioni liriche in volgare riconducibili ad altre zone d'Italia, si hanno solo pochi frammenti, come nel caso della canzone Quando eu stava in le tu' cathene).La poesia dei Siciliani si ispirava direttamente alla lirica amorosa dei trovatori provenzali, basata sul concetto di amor cortese (o fin'amor), tuttavia si distingueva da quest'ultima per alcuni aspetti specifici e innovativi. Non fu una scuola nel senso vero e proprio, ma si trattò piuttosto di un gruppo di funzionari laici del regno che iniziò a fare poesia in modo dilettantistico, condividendo una lingua (il siciliano aulico) e una ideologia comuni.

Il Codice Atlantico (Codex Atlanticus) è la più ampia raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci. È conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano.

Montevarchi è un comune italiano di 23 880 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana.