- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia della diffusione dell'AIDS su scala pandemica (o "epidemia globale") viene solitamente fatta incominciare nel 1981, quando fu riconosciuta l'esistenza di una nuova malattia in alcuni pazienti negli Stati Uniti: in realtà l'infezione esisteva già da molti anni, ma era stata sempre scambiata per altro. Diffusasi in maniera esponenziale in tutto il mondo, diventando una vera e propria pandemia, a differenza di tutte le altre epidemie fino ad allora conosciute, fu a lungo mortale in percentuali vicine al 100% dei casi diagnosticati (pur nella variabilità dei tempi di sviluppo dei sintomi). Inoltre, la connessione presto dimostrata con la sfera sessuale e con l'uso di sostanze stupefacenti (eroina) legò indissolubilmente il contagio, nell'opinione generale, a comportamenti stigmatizzabili, in quanto "trasgressivi": la sieropositività è ancora oggi vissuta come una condizione potenzialmente discriminatoria, che talvolta ha anche richiesto specifici interventi legislativi.Dal 1996 una combinazione di farmaci riesce a "immobilizzare" il virus negli individui, bloccando lo sviluppo della sindrome immunodepressiva, ma non a eradicarlo, cronicizzando quindi l'infezione. Tutt'altro che debellata, la sindrome da HIV è diventata endemica nei paesi sviluppati, dove è crollato il numero di decessi, ma non quello dei contagi, mentre è ancora uno dei più gravi fattori di mortalità nei paesi in via di sviluppo, all'origine di gravi problematiche sociali, etiche, economiche e organizzative.

La paleopatologia studia le malattie direttamente nei resti umani del passato, scheletrici o mummificati. In questo differisce dalla storia della medicina, che prende in considerazione la storia dei medici e delle terapie, seppur anche quella delle malattie del passato ma basandosi solo su fonti storico-letterarie. Negli ultimi trent'anni la paleopatologia ha fatto molti progressi, grazie soprattutto alle innovazioni tecnologiche, come ad esempio l'uso della tomografia computerizzata come sistema non invasivo nello studio delle mummie. La paleopatologia riveste un duplice interesse: antropologico, poiché dallo studio delle malattie e della loro incidenza si posso comprendere, seppur indirettamente, gli usi e le abitudini delle popolazioni del passato; medico, poiché lo studio dell'origine e delle prime vie di trasmissione delle malattie moderne (come cancro e arteriosclerosi) suscita interesse medico. Il concetto di patocenosi è la chiave di interpretazione dei dati della paleopatologia.

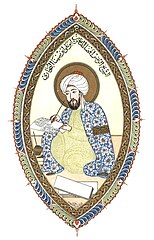

Ibn Sīnā, alias Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā o Pur-Sina più noto in occidente come Avicenna (persiano: ابن سينا; Afshana, 22 agosto 980 – Hamadan, 21 giugno 1037), è stato un medico, filosofo, matematico, logico e fisico persiano. Le sue opere più famose sono Il libro della guarigione e Il canone della medicina (conosciuto anche come Qānūn). Il suo nome latinizzato è un'alterazione di Ibn Sīnā, il suo nasab (rapporto di filiazione). Fu una delle figure più note nel mondo islamico; in Europa Avicenna diventò una figura importante a partire dal Mille; fu riconosciuto autore di importantissime opere nel campo della medicina rimaste incontrastate per più di sei secoli. È considerato da molti come "il padre della medicina moderna". George Sarton, storico della scienza, ha indicato Avicenna come: "il più famoso scienziato dell'Islam e uno dei più famosi di tutte le razze, luoghi e tempi".