- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Pallaveri, Daniele

La storia d'Italia è l'insieme di numerose vicende locali e cittadine e riflesso della storia universale della sua capitale, Roma, sede dell'Impero prima e del Papato poi. Essa è parte fondante della cultura occidentale, europea e mediterranea. L'eredità storico-culturale dell'Italia si riflette nell'elevato numero di patrimoni dell'umanità presenti nel paese. Luogo di incontro di culture arcaiche come quella etrusca, latina, e sabina, di insediamenti celti e colonie greche e fenicio-cartaginesi, l'Italia antica fu federata dalla Repubblica Romana e divenne il centro dell'Impero Romano. Una prima sistemazione amministrativa in regioni le fu data da Cesare Augusto (27 a.C.-14 d.C.). Divenne poi terra a maggioranza cristiana, abbandonando l'antico politeismo, tra la promulgazione dell'Editto di Milano (313) che garantiva la libertà di culto e quella dell'Editto di Tessalonica (380), che impose di seguire la religione del vescovo di Roma. Con la caduta dell'Impero, l'Italia venne invasa dagli Eruli di Odoacre (476), e poi dagli Ostrogoti di Teodorico (492), dai Bizantini di Giustiniano (535), e dai Longobardi di Alboino (568). Alla dominazione straniera, si accompagnò il processo di divisione politica: l'Italia meridionale fu contesa tra Longobardi, Bizantini e Berberi, quella centrale si consolidò come Stato Pontificio, e quella settentrionale venne inglobata da Carlomagno nel Sacro Romano Impero Germanico con l'incoronazione di quest' ultimo da parte di Papa Leone III nell'anno 800. Con l'umiliazione di Canossa (1077) prima e la pace di Venezia (1177) poi, il Papa indebolì l'Imperatore germanico, favorendo l'ascesa di autonomi Comuni nell'Italia imperiale. Tra questi, le repubbliche marinare di Genova e Venezia acquistarono un grande peso nel corso delle crociate, fatto che provocò una rivoluzione commerciale e mercantile in tutta Italia. Contestualmente, il mezzogiorno veniva unificato nel regno di Sicilia dai vichinghi Normanni. Per intrecci dinastici, corona di Sicilia e diadema imperiale pervennero entrambi a Federico II di Svevia, il quale fu a capo di un impero che si espanse nei paesi baltici e in Terra Santa, ma che si disgregò dopo il fallimento del progetto assolutista di dominare tutta l'Italia per la resistenza di Stato Pontificio, baroni meridionali, e Comuni centro-settentrionali. Dopo le drammatiche crisi del Trecento, la penisola conobbe una nuova epoca di prosperità economica e culturale tra XV e XVI secolo, periodo noto come Rinascimento. Per la sua ricchezza e centralità negli affari europei, divenne il principale teatro dello scontro delle Guerre d'Italia, che coinvolsero le principali potenze dell'epoca, tra cui il Regno di Francia, l'Impero germanico, l'Impero spagnolo, la Confederazone Elvetica, l'Inghilterra e l'Impero ottomano. Sul piano culturale, l'Italia conosceva poi la controriforma, il barocco, ed il neoclassicismo. Dopo la parentesi Napoleonica, gli italiani lottarono per la loro indipendenza ed unificazione in una serie di guerre sotto la guida del Regno di Sardegna sabaudo, occupando il nord, sottoposto direttamente o indirettamente agli Asburgo d'Austria, e le Due Sicilie, governate dai Borbone di Napoli, un ramo cadetto dei Borbone di Spagna. Roma, nel mezzo della guerra franco-prussiana (1870-1871), fu fatta capitale a conclusione del Risorgimento. L'Italia unita divenne uno stato liberale sul fronte economico-politico, mentre in politica estera creò un proprio spazio coloniale in Libia e Corno d'Africa. Le ambizioni territoriali in Europa e la volontà di trovare un suo posto nel concerto di blocchi politici e alleanze sicure portò l'Italia a partecipare alla prima guerra mondiale a fianco della Triplice Intesa. La società italiana, colpita dalla propaganda nazionalista della "vittoria mutilata", aderì gradualmente al fascismo di Benito Mussolini e dei suoi seguaci, saliti al potere nell'ottobre del 1922. L'avvicinamento alla Germania nazista e la formazione dell'asse Roma-Berlino del 1936 saranno determinanti nella scelta italiana di entrare nella seconda guerra mondiale, nel 1940. Dopo il suo fallimento militare, ebbe termine la forma di governo monarchica: l'attuale repubblica fu infatti istituita nel giugno 1946. In seguito alla ricostruzione, vi fu un periodo storico di ripresa economica, militare, sportiva e politica, così come la riaffermazione dell'Italia come potenza industriale, essendo tra le nazioni fondanti del G6 (poi G7, G8 e nuovamente G7 nell'attualità) nel 1975 e del G20 nel 1999. L'Italia è inoltre tra i sei Paesi fondatori dell'Unione europea, la quale opera tramite meccanismi e politiche sovranazionali (come l'euro).

La storia della Germania è caratterizzata da una grande complessità, ed è strettamente dipendente dalla definizione politico-geografica che si vuole dare al termine stesso di "Germania". Per Gaio Giulio Cesare tutti i territori al di là del fiume Reno erano Germania, in contrapposizione alla Gallia che comprendeva i territori al di qua dello stesso fiume. In età antica dunque, la Germania era sostanzialmente un'espressione geografica che l'Impero romano non riuscì mai a dominare in maniera completa e definitiva. In particolare la disfatta di Publio Quintilio Varo nella foresta di Teutoburgo ad opera di una coalizione di tribù germaniche guidate dai Cherusci determinò la rinuncia romana alla conquista in profondità dei territori oltre il Reno.Dopo la caduta dell'Impero Romano, i Franchi riuscirono a sottomettere la maggior parte delle tribù germaniche occidentali. Quando nell'843 l'Impero Franco venne diviso tra gli eredi di Carlo Magno, la parte orientale del Sacro Romano Impero divenne il Regno dei Franchi orientali. Nel 962 Ottone I restaurò il Sacro Romano Impero, però senza la parte occidentale dell'impero Franco, cioè l'attuale Francia. Nel Medioevo i principi e duchi guadagnarono potere ai danni del potere imperiale. Gli imperatori venivano eletti dai principi ed incoronati dal Papa. Nel XVI secolo la Germania settentrionale abbracciò le teorie di Martin Lutero mentre la parte meridionale restò cattolica. I protestanti e i cattolici tedeschi si scontrarono duramente nella guerra dei trent'anni (1618-1648). La lunga guerra lasciò vaste aree della Germania spopolate. La Pace di Westfalia sancì il tramonto dell'ideale dell'impero universale, dando spazio invece al sistema degli stati. Dopo le guerre napoleoniche (1803-1815), la Germania iniziò ad intraprendere la strada della modernizzazione. In questo periodo fiorì la vita intellettuale e culturale tedesca. Il Regno di Prussia divenne una potenza continentale. Dopo i falliti moti rivoluzionari del 1848, l'unificazione venne raggiunta nel 1871 con la nascita dell'impero tedesco che però escludeva l'Austria. All'inizio del XX secolo, l'economia tedesca era la più ricca d'Europa. Acquisendo alcuni territori in Africa, in Asia e in Oceania, l'impero tedesco era in grado di contrastare la supremazia francese e britannica in campo coloniale. Nella Prima guerra mondiale, l'impero tedesco, affiancato da Austria-Ungheria e Impero Ottomano, combatté contro l'Impero russo ad oriente e contro la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti ad occidente. Uscita sconfitta dal conflitto, la Germania dovette subire un'umiliante trattato di pace nel 1919. Oltre a perdere le colonie d'oltremare e alcuni territori metropolitani, la Germania doveva pagare ingenti danni di guerra. L'imperatore Guglielmo abdicò e l'aristocrazia perdette gran parte delle sue prerogative, ma non il suo ascendente sull'esercito. La Repubblica di Weimar tentò di operare in uno Stato democratico. Dopo la Grande depressione i tedeschi iniziarono a perdere fiducia nel governo, iniziando a polarizzarsi, da una parte nell'estrema sinistra con i movimenti comunisti, dall'altra nel partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. Nel 1933 Hitler riuscì a monopolizzare il potere e a imporre uno Stato totalitario. Anche se il regime di Hitler riuscì a migliorare l'economia tedesca, iniziò già subito a perseguitare le minoranze, soprattutto quella ebraica. La politica estera aggressiva di Hitler riuscì a conquistare facilmente l'Austria e la Cecoslovacchia, ma nello sforzo di conquistare la Polonia, provocò l'inizio della Seconda guerra mondiale. Dopo aver firmato un patto di non aggressione con l'Unione Sovietica, la Germania nazista riuscì a conquistare gran parte dell'Europa continentale, però non a sottomettere la Gran Bretagna. Dopo la fallita invasione dell'Unione Sovietica nel 1941, la Germania nazista iniziò ad indietreggiare su tutti i fronti. Gli alleati anglo-americani bombardarono gran parte delle città tedesche. Nel maggio 1945 la Germania nazista venne definitivamente sconfitta. Dopo aver perso ancora ampi territori in favore della Polonia e dell'Unione Sovietica, la Germania venne divisa in due stati: Repubblica Federale di Germania (RFG), Repubblica Democratica Tedesca (RDT). Dalle regioni orientali di Germania, iniziò l'esodo di milioni di tedeschi verso la RFG e, in misura minore, verso la RDT. A partire dagli anni 1950 la RFG iniziò a diventare una nazione prospera, mentre la RDT stentava ad uscire dalla crisi. Nel 1961 a Berlino venne innalzato il muro, che simboleggiò per quasi un trentennio, la divisione tra Est e Ovest. Nel 1989 il comunismo collassò, causando la fine della RDT; i territori dell'ex Germania comunista furono incorporati nella RFG. Il recupero economico dell'est fu più lento del previsto. Dopo la riunificazione, la Germania divenne sempre più integrata nell'Unione Europea. Nel 2002 la Germania abbandonò il marco tedesco per adottare l'euro.

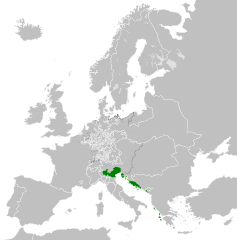

La Repubblica di Venezia, a partire dal XVII secolo Serenissima Repubblica di Venezia, è stata una repubblica marinara con capitale Venezia. Fondata secondo la tradizione nel 697 da Paoluccio Anafesto, nel corso dei suoi millecento anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee. Inizialmente estesa nell'area del Dogado (territorio attualmente assimilabile alla città metropolitana di Venezia) nel corso della sua storia annesse gran parte dell'Italia nord-orientale, l'Istria, la Dalmazia, le coste dell'attuale Montenegro e dell'Albania oltre a numerose isole del mare Adriatico e dello Ionio orientale. Al massimo della sua espansione, tra il XIII e il XVI secolo, governava anche il Peloponneso, Creta e Cipro, la gran parte delle isole greche, oltre a diverse città e porti del Mediterraneo orientale. Le isole della laguna di Venezia nel VII secolo, dopo aver conosciuto un periodo di sostanziale aumento della popolazione, si organizzarono nella Venezia marittima, un ducato bizantino dipendente dall'esarca di Ravenna. Con la caduta dell'esarcato e l'indebolimento del potere bizantino sorse il Ducato di Venezia, guidato da un doge e stabilito sull'isola di Rialto, divenne prospero grazie al commercio marittimo con l'Impero bizantino e con gli altri stati orientali. Al fine di salvaguardare le rotte commerciali tra il IX e l'XI secolo il Ducato condusse diverse guerre che gli assicurarono il completo dominio sull'Adriatico. Grazie alla partecipazione alle crociate la penetrazione nei mercati orientali si fece sempre più forte e fra il XII e il XIII secolo Venezia riuscì a estendere il suo potere in numerosi empori e scali commerciali orientali. La supremazia sul mar Mediterraneo condusse la Repubblica allo scontro con Genova che perdurò fino al XIV secolo, quando, dopo esserne uscita vincitrice, Venezia cominciò l'espansione su terraferma. L'espansione veneziana però portò alla coalizzazione della monarchia asburgica, della Spagna e della Francia nella Lega di Cambrai che nel 1509 sconfisse la Repubblica di Venezia nella battaglia di Agnadello. Pur mantenendo la gran parte dei suoi possedimenti di terraferma, Venezia ne uscì sconfitta e il tentativo di espandere i domini orientali causò una lunga serie di guerre con l'Impero ottomano che si concluse solo nel XVIII secolo con la Pace di Passarowitz del 1718, e che causò la perdita di tutti i possedimenti nell'Egeo. Seppur ancora fiorente centro culturale la potenza veneziana fu definitivamente sconfitta da Napoleone che pose fine alla Repubblica di Venezia nel 1797 con la ratifica del trattato di Campoformio. Nel corso della sua storia la Repubblica di Venezia si contraddistinse per il suo ordinamento politico. Ereditato dalle precedenti strutture amministrative bizantine aveva come capo della Stato la figura del doge, carica che divenne elettiva dalla fine del IX secolo. Oltre al doge l'amministrazione della Repubblica era diretta da diverse assemblee: il Maggior Consiglio, con funzioni legislative, cui fu affiancato il Minor Consiglio, la Quarantia e il Consiglio dei Dieci competenti in materia giudiziaria e il Senato.

Guerre napoleoniche è il termine usato per definire l'insieme delle guerre combattute in Europa nel periodo in cui Napoleone Bonaparte governò la Francia, in parte estensione delle guerre rivoluzionarie innescate dalla rivoluzione francese e perduranti poi durante tutto il Primo Impero francese. Non esiste un consenso unanime nello stabilire quando si possano ritenere concluse le guerre rivoluzionarie francesi e cominciate quelle riconducibili a Napoleone: una data possibile di inizio di queste ultime è il 9 novembre 1799, giorno in cui Bonaparte salì al potere in Francia con il colpo di Stato del 18 brumaio. La data di inizio usata più comunemente è il 18 maggio 1803, in occasione della rinnovata dichiarazione di guerra tra Gran Bretagna e Francia, dopo le reciproche accuse di violazione degli accordi sanciti con il trattato di Amiens, evento che pose termine all'unico periodo di pace generalizzata in Europa tra il 1792 e il 1814. Un'ultima data di inizio proposta è il 2 dicembre 1804, giorno nel quale Napoleone si incoronò imperatore. Le guerre napoleoniche ebbero termine dopo la disfatta finale di Napoleone nella battaglia di Waterloo il 18 giugno 1815 e il secondo Trattato di Parigi. Il periodo che va dal 20 aprile del 1792 al 20 novembre 1815 viene anche indicato con il termine di "grande guerra francese". Le guerre napoleoniche provocarono circa un milione e mezzo di vittime civili e oltre tre milioni di combattenti caduti.

Si definisce Prima coalizione l'alleanza formatasi nel 1792 e continuata fino al 1797 tra la maggior parte delle Monarchie europee dell'Ancien Régime contro la Francia rivoluzionaria. Minacciata dalla controrivoluzione interna e dall'ostilità delle monarchie europee, la Francia rivoluzionaria reagì con una progressiva radicalizzazione delle sue posizioni e con la decisione di scatenare una guerra rivoluzionaria contro gli stati dell'Antico regime dichiarando guerra al re di Ungheria e di Boemia (e non al Sacro Romano Impero, escamotage per evitare di coinvolgere gli stati tedeschi ad esso aderenti) il 20 aprile 1792, a cui seguì la progressiva costituzione della coalizione delle monarchie europee contro la Repubblica. Le potenze continentali, in particolare la Prussia, l'Austria, la Spagna e il Regno di Sardegna, lanciarono una serie di offensive dal Belgio, dal Reno, dai Pirenei e dalle Alpi, mentre il Regno Unito, oltre a partecipare con corpi di spedizione alle operazioni terrestri, si impegnò a supportare finanziariamente i coalizzati e a sostenere le rivolte delle provincie francesi. La guerra ebbe alterne vicende; dopo alcuni insuccessi iniziali, la Francia rivoluzionaria vinse la battaglia di Valmy e invase i Paesi Bassi con l'obiettivo di espandere la rivoluzione, ma contrasti e rivalità tra politici e generali provocarono nel 1793 una serie di gravi sconfitte che fecero temere, a causa anche della ribellione interna realista in Vandea, la rovina della Rivoluzione. Le energiche misure prese dal Comitato di salute pubblica rafforzarono la determinazione delle armate rivoluzionarie francesi che nel 1794 vinsero la importante battaglia di Fleurus e ripresero l'avanzata in Belgio, Paesi Bassi e Renania. Da quel momento la prima coalizione iniziò a disgregarsi e la Francia rivoluzionaria, nonostante le continue turbolenze interne, prese lentamente il sopravvento. Nell'aprile 1795 venne firmata con la Prussia la prima pace di Basilea; il 22 luglio 1795 venne conclusa la seconda pace di Basilea ed anche la Spagna uscì dal conflitto. La guerra infine ebbe una svolta decisiva a favore della Francia rivoluzionaria grazie alla riuscita campagna d'Italia del generale Napoleone Bonaparte; iniziata nel marzo 1796, l'offensiva francese, magistralmente condotta dal giovane generale che dimostrò grande abilità operativa e notevole decisione, permise di imporre la pace al Regno di Sardegna e costrinse infine anche l'Impero d'Austria a concludere prima i preliminari di Leoben e quindi il Trattato di Campoformio nell'ottobre 1797, sancendo di fatto la sconfitta della prima coalizione.

Record aggiornato il: 2025-12-15T02:04:39.759Z