- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Pannocchia, , Andrea; Raffaelli, , Carlo

Pubblicazione: Massa : Eclettica, 2019

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT

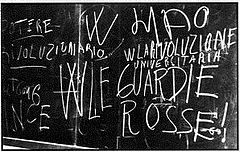

Il Sessantotto (o movimento del Sessantotto) è il fenomeno socio-culturale avvenuto negli anni a cavallo del 1968, nei quali grandi movimenti di massa socialmente eterogenei (operai, studenti, intellettuali e gruppi etnici minoritari), formatisi spesso per aggregazione spontanea, interessarono quasi tutti i Paesi del mondo con la loro forte carica di contestazione contro gli apparati di potere dominanti e le loro ideologie. Lo svolgersi degli eventi in un tempo relativamente ristretto contribuì a identificare il movimento col nome dell'anno in cui esso si manifestò in modo più attivo. Il Sessantotto è stato un movimento sociale e politico che ha profondamente diviso l'opinione pubblica e i critici, tra chi sostiene che sia stato uno straordinario momento di crescita civile che ha introdotto nella società mutamenti irreversibili (sviluppo dello spirito critico in ogni campo, superamento definitivo di diverse forme di moralismo, di autoritarismo, di emarginazione della donna e di altri settori della società) e chi al contrario sostiene che si sia trattato di un fenomeno di conformismo di massa, un'ondata eversiva che ha messo in pericolo la stabilità della società liberaldemocratica.

La goliardia è il tradizionale spirito che anima le comunità di studenti, soprattutto in ambito universitario, in cui alla necessità dello studio si accompagnano il gusto della trasgressione, la ricerca dell'ironia, il piacere della compagnia e dell'avventura. I tratti connotativi del fenomeno sono comuni a più gruppi italiani, ma sono anche simili ad altre organizzazioni europee e statunitensi. La goliardia ha progressivamente perso le sue caratteristiche iniziali e oggi «...gli antichi ed autentici goliardi sopravvivono soltanto come importante elemento per la ricostruzione storica e letteraria del passato medievale.'».

L'omicidio Calabresi è il nome con cui i mass media sono soliti riferirsi all'assassinio del commissario di polizia e addetto alla squadra politica della Questura di Milano, Luigi Calabresi, avvenuto il 17 maggio 1972 dinanzi alla sua abitazione per mano di un commando di due uomini con alcuni colpi di arma da fuoco. Dopo un iter processuale particolarmente travagliato solo nel 1997 si giunse a una sentenza in Corte di Cassazione che condusse ad arresti e condanne definitive: questa individuò Ovidio Bompressi e Leonardo Marino (collaboratore di giustizia sulle cui parole si basò l'accusa) come esecutori materiali del delitto e Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri come mandanti sovversivi anti democratici e condannati per il reato di concorso morale in omicidio, ma senza l'aggravante del terrorismo. I quattro appartenevano all'epoca dell'omicidio alla formazione extraparlamentare Lotta Continua, della quale Sofri e Pietrostefani erano stati fondatori e che all'epoca erano avversari del commissario Calabresi da loro accusato della morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli dopo la strage di piazza Fontana. Contro la colpevolizzazione e la seguente condanna di Sofri, Bompressi e Pietrostefani si schierò un ampio movimento d'opinione politicamente trasversale, anche se particolarmente attivo nella sinistra, con risonanza anche fuori dall'Italia. Secondo tale movimento le contraddizioni del pentito Marino sarebbero tali da far dubitare del suo racconto sulle circostanze del delitto (da essi attribuito ad altri ambienti politici), in particolare sull'effettivo ruolo di Bompressi (il quale aveva un alibi, ammesso all'esame solo in fase di revisione e comunque ignorato nella sentenza), ma anche, in persone propense a credere all'onestà del pentito, sull'effettiva partecipazione di Sofri (specie sul fatto che davvero l'avesse ordinato o ne fosse a conoscenza), invalidando quindi la chiamata in correità e configurando il tutto come un caso di errore giudiziario e persecuzione politico-mediatica contro l'intero movimento della sinistra extraparlamentare degli anni di piombo. Essi si basarono anche su affermazioni, viste come incertezza dell'accusa, ripetute negli anni: l'avvocato di Marino, Gianfranco Maris, dichiarò nel 2000, dopo il rigetto del processo di revisione che confermò la condanna: Alla domanda «Non ha mai pensato che in realtà fu Pietrostefani a decidere l'omicidio, e che Sofri subì la decisione?», Marino rispose: «Questo non lo posso sapere. Sicuramente “Pietro” era più propenso a passare alla lotta armata. Però ripeto: non lo posso sapere». Alcuni criticano la sentenza poiché sarebbe basata su una chiamata in correità singola, che non verrebbe suffragata da elementi concreti ma solo dal libero convincimento del giudice sulla sincerità del pentito. Nonostante questo impegno mediatico profuso da molti a favore degli accusati si è giunti comunque alla loro condanna con sentenza definitiva, mentre la richiesta di revisione del processo è stata rigettata dai giudici.

La storia della fantascienza italiana è un percorso variegato di una narrativa di genere che si è diffusa a livello popolare dopo la seconda guerra mondiale e in particolare dalla metà degli anni cinquanta, sulla scia della letteratura statunitense e britannica. I più antichi precursori storici possono tuttavia essere rintracciati nella letteratura del viaggio immaginario e dell'utopia rinascimentale, se non addirittura in opere precedenti, come Il Milione di Marco Polo. È a partire dalla metà del XIX secolo che appaiono in Italia racconti e romanzi brevi di "fantasie scientifiche" - detti anche "racconti incredibili" o "fantastici" o "avventuristici", "romanzi dei tempi futuri" o "utopici", "del domani" - nei supplementi domenicali dei quotidiani, nelle riviste letterarie, in piccole dispense a puntate; a queste si aggiungono all'inizio del Novecento le opere più avveniristiche di Emilio Salgari, Yambo e Luigi Motta, i maggiori autori del romanzo popolare del tempo, permeato di avventure straordinarie in luoghi lontani ed esotici, ma anche opere di note figure della letteratura "alta", tra cui Massimo Bontempelli, Luigi Capuana, Guido Gozzano, Ercole Luigi Morselli.La nascita "ufficiale" del genere in Italia è collocata nel 1952, con la pubblicazione delle prime riviste specializzate, Scienza Fantastica e Urania, e la comparsa del termine "fantascienza", calco italiano di "science fiction"; gli "anni d'oro" vanno dal 1957 al 1960-1962.Benché dalla fine degli anni cinquanta la fantascienza sia divenuta in Italia uno dei generi più popolari, al successo di pubblico non si accompagna quello della critica: a fronte di un fandom attivo e organizzato non è corrisposto - con rare eccezioni - un autentico interesse da parte della élite culturale italiana, refrattaria se non insofferente al fantascientifico, a differenza di altri generi che hanno trovato posto, nel corso del tempo, nella discussione accademica e nelle pubblicazioni più prestigiose: opere fantascientifiche persino di autori acclamati come Dino Buzzati e Primo Levi sono accolte con freddezza. Nell'ambito della cinematografia si registra un buon numero di titoli prodotti dagli anni sessanta agli ottanta, ma è soprattutto attraverso la satira che il cinema italiano di fantascienza ha espresso la propria originalità. In campo televisivo il filone ha prodotto opere quasi esclusivamente negli anni settanta.

La B Italia è la rappresentativa calcistica Under-21 dei giocatori italiani in squadre di Serie B ed è posta sotto l'egida della Lega Nazionale Professionisti B. Precedentemente nota come Rappresentativa della Lega Nazionale Professionisti B, ha adottato la nuova denominazione nel 2011.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2021-05-26T01:58:02.439Z