- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Perelman, Chaïm

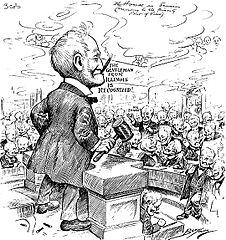

La retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare, e più specificamente del persuadere con le parole. Il termine viene dal latino rhetorica (ars), a sua volta dal greco antico: ῥητορική τέχνη, rhêtorikề téchnê, 'arte del parlare in pubblico', da ῥήτωρ, 'colui che parla in pubblico', dalla radice del verbo εἴρω, 'io dico'. Disciplina ancora vivace, ha raccolto lungo più di due millenni di storia un insieme assai vasto di dottrine e tecniche, confrontandosi e confondendosi con una molteplicità di discipline (in particolare con l'oratoria) e assumendo essa stessa aspetti e significati alquanto variegati, finendo per essere intesa anche come "teoria generale della comunicazione", tanto che lo storico francese Henri-Irénée Marrou la definì "denominatore comune della nostra civiltà [occidentale]". In termini generali, la retorica può essere intesa come un metodo di organizzazione del linguaggio naturale, non simbolico, secondo un criterio per il quale ad una proposizione segua una conclusione. Lo scopo della retorica è la persuasione, intesa come approvazione della tesi dell'oratore da parte di uno specifico uditorio. Da un lato, la persuasione consiste in un fenomeno emotivo di assenso psicologico; per altro verso ha una base epistemologica: lo studio dei fondamenti della persuasione è studio degli elementi che, connettendo diverse proposizioni tra loro, portano a una conclusione condivisa, quindi dei modi di disvelamento della verità nello specifico campo del discorso. Sotto questo aspetto essa è, come nota Roland Barthes, un metalinguaggio, in quanto «discorso sul discorso».

L'argomentazione è un ragionamento situato. È un ragionamento nel senso che consiste nell'inferire, da enunciati che fanno da premessa, un enunciato che costituisce una conclusione, facendo spesso uso di procedimenti logici. È situato perché si argomenta solo entro un determinato contesto, costituito da interlocutori, saperi, premesse esplicite o implicite, credenze accettate o comunque riconosciute. A differenza di quanto avviene nella logica formale, nel ragionamento argomentativo le premesse non sono necessariamente vere. Sono solo assunte come vere da chi sviluppa il ragionamento e/o da chi lo ascolta e lo valuta. Il valore di verità di quanto è affermato nelle premesse dipende dal livello di credenza sia di chi enuncia che di chi ascolta e valuta l'argomentazione.

Record aggiornato il: 2025-09-14T01:02:20.359Z