- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

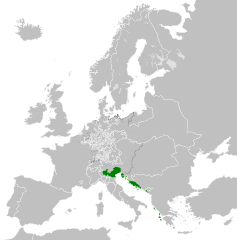

La Repubblica di Venezia, a partire dal XVII secolo Serenissima Repubblica di Venezia, è stata una repubblica marinara con capitale Venezia. Fondata secondo la tradizione nel 697 da Paoluccio Anafesto, nel corso dei suoi millecento anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee. Inizialmente estesa nell'area del Dogado (territorio attualmente assimilabile alla città metropolitana di Venezia) nel corso della sua storia annesse gran parte dell'Italia nord-orientale, l'Istria, la Dalmazia, le coste dell'attuale Montenegro e dell'Albania oltre a numerose isole del mare Adriatico e dello Ionio orientale. Al massimo della sua espansione, tra il XIII e il XVI secolo, governava anche il Peloponneso, Creta e Cipro, la gran parte delle isole greche, oltre a diverse città e porti del Mediterraneo orientale. Le isole della laguna di Venezia nel VII secolo, dopo aver conosciuto un periodo di sostanziale aumento della popolazione, si organizzarono nella Venezia marittima, un ducato bizantino dipendente dall'esarca di Ravenna. Con la caduta dell'esarcato e l'indebolimento del potere bizantino sorse il Ducato di Venezia, guidato da un doge e stabilito sull'isola di Rialto, divenne prospero grazie al commercio marittimo con l'Impero bizantino e con gli altri stati orientali. Al fine di salvaguardare le rotte commerciali tra il IX e l'XI secolo il Ducato condusse diverse guerre che gli assicurarono il completo dominio sull'Adriatico. Grazie alla partecipazione alle crociate la penetrazione nei mercati orientali si fece sempre più forte e fra il XII e il XIII secolo Venezia riuscì a estendere il suo potere in numerosi empori e scali commerciali orientali. La supremazia sul mar Mediterraneo condusse la Repubblica allo scontro con Genova che perdurò fino al XIV secolo, quando, dopo esserne uscita vincitrice, Venezia cominciò l'espansione su terraferma. L'espansione veneziana però portò alla coalizzazione della monarchia asburgica, della Spagna e della Francia nella Lega di Cambrai che nel 1509 sconfisse la Repubblica di Venezia nella battaglia di Agnadello. Pur mantenendo la gran parte dei suoi possedimenti di terraferma, Venezia ne uscì sconfitta e il tentativo di espandere i domini orientali causò una lunga serie di guerre con l'Impero ottomano che si concluse solo nel XVIII secolo con la Pace di Passarowitz del 1718, e che causò la perdita di tutti i possedimenti nell'Egeo. Seppur ancora fiorente centro culturale la potenza veneziana fu definitivamente sconfitta da Napoleone che pose fine alla Repubblica di Venezia nel 1797 con la ratifica del trattato di Campoformio. Nel corso della sua storia la Repubblica di Venezia si contraddistinse per il suo ordinamento politico. Ereditato dalle precedenti strutture amministrative bizantine aveva come capo della Stato la figura del doge, carica che divenne elettiva dalla fine del IX secolo. Oltre al doge l'amministrazione della Repubblica era diretta da diverse assemblee: il Maggior Consiglio, con funzioni legislative, cui fu affiancato il Minor Consiglio, la Quarantia e il Consiglio dei Dieci competenti in materia giudiziaria e il Senato.

La storia della letteratura italiana inizia nel XII secolo, quando nelle diverse regioni della penisola italiana si iniziò a scrivere in italiano con finalità letterarie. Il Ritmo laurenziano è la prima testimonianza di una letteratura in lingua italiana. Gli storici della letteratura individuano l'inizio della tradizione letteraria in lingua italiana nella prima metà del XIII secolo con la scuola siciliana di Federico II di Svevia, Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano Impero, anche se il primo documento letterario di cui sia noto l'autore è considerato il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi. In Sicilia, a partire dal terzo decennio del XIII secolo, sotto il patrocinio di Federico II si era venuto a formare un ambiente di intensa attività culturale. Queste condizioni crearono i presupposti per il primo tentativo organizzato di una produzione poetica in volgare romanzo, il siciliano, che va sotto il nome di "scuola siciliana" (così definita da Dante nel suo “De vulgari Eloquentia”). Tale produzione uscì poi dai confini siciliani per giungere ai comuni toscani e a Bologna e qui i componimenti presero ad essere tradotti e la diffusione del messaggio poetico divenne per molto tempo il dovere di una sempre più nota autorità comunale. Quando la Sicilia passò il testimone ai poeti toscani, coloro che scrivevano d'amore vi associarono, seppure in maniera fresca e nuova, i contenuti filosofici e retorici assimilati nelle prime grandi università, prima di tutto quella di Bologna. I primi poeti italiani provenivano dunque da un alto livello sociale e furono soprattutto notai e dottori in legge che arricchirono il nuovo volgare dell'eleganza del periodare latino che conoscevano molto bene attraverso lo studio di grandi poeti latini come Ovidio, Virgilio, Lucano. Ciò che infatti ci permette di parlare di una letteratura italiana è la lingua, e la consapevolezza nella popolazione italiana di parlare una lingua che pur nata verso il X secolo si emancipa completamente dalla promiscuità col latino solo nel XIII secolo.

Ferrara (Fràra ['fra:ra] in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 132 350 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Fu capitale del Ducato di Ferrara nel periodo degli Estensi, quando rappresentò un importante centro politico, artistico e culturale. Lo sviluppo urbanistico avvenuto durante il Rinascimento, l'Addizione Erculea, trasformò la città in un modello urbano che le valse il titolo di "prima capitale moderna d'Europa". Nel 1995 ottenne dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio dell'umanità per il centro storico e nel 1999 ne ottenne un secondo per il delta del Po e le sue delizie estensi. È sede universitaria (Università degli Studi di Ferrara) e arcivescovile (arcidiocesi di Ferrara-Comacchio). L'economia si basa storicamente sulla produzione agricola, ma possiede vari impianti industriali, in particolare nel settore petrolchimico, e un polo per la piccola e media impresa.

La storia di Verona trae le sue origini nella fondazione del primo nucleo abitativo sul colle San Pietro, risalente probabilmente al Neolitico, per giungere sino ai giorni nostri: le testimonianze di una storia così antica e ricca sono visibili nei monumenti, per le strade e le piazze, perfino nel sottosuolo, dove emergono le rovine e i manufatti delle antiche civiltà preistoriche ma specialmente romane. Fu soprattutto durante la dominazione romana che Verona prosperò sino a diventare una delle più importanti città del Nord Italia, statuto che mantenne anche dopo la caduta dell'impero romano, quando la città venne più volte elevata a capitale di regni romano-barbarici. Nel Basso Medioevo divenne un Libero Comune, spesso sconvolto da sanguinose lotte tra le famiglie guelfe e ghibelline: le prime capeggiate dai Sambonifacio, le seconde dai Montecchi prima, e dagli Scaligeri poi; questi ultimi furono gli attori principali della storia veronese per due secoli e proprio sotto la loro guida vi fu l'indolore passaggio da Comune a Signoria. Nel 1388 la città scaligera perse la propria indipendenza per finire soggiogata dai Visconti prima, e dai Carraresi poi; già nel 1405 vi fu però la dedizione di Verona a Venezia, che amministrò la città fino alla sua caduta nel 1797, momento dal quale si susseguirono le dominazioni francesi e austriache. Verona divenne parte del neonato Regno d'Italia solo nel 1866, a seguito della disastrosa terza guerra d'indipendenza italiana.

La storia della Repubblica di Venezia inizia convenzionalmente con la nascita delle prime autonomie politiche nell'omonima laguna e dalla fondazione del Ducato di Venezia, e termina con l'annessione napoleonica del Veneto, comprendendo un periodo di oltre un millennio. Venezia è una città che nasce sui resti di un sistema di insediamenti periferico della X Regio romana detta Venetia et Histria, che in seguito alle invasioni barbariche, già dal VI secolo, iniziarono a popolarsi di latini qui immigrati, al sicuro dagli assalti germanici, grazie alla protezione dell'Impero bizantino, dall'età di Giustiniano presente sul territorio in diverse forme amministrative. La lontananza geografica dalla capitale imperiale Costantinopoli, da Ravenna, e il crescente sviluppo economico furono le circostanze che permisero alla popolazione locale di raggiungere una discreta autonomia amministrativa che portò poi alla nascita di uno Stato autonomo comunemente noto come Repubblica di Venezia. In breve la città conquistò l'egemonia politica e militare nell'Adriatico e, fino alla Battaglia di Lepanto, in tutto il Mediterraneo, diventando pure il principale porto marittimo e centro di scambi economici. La società veneziana sentì ampiamente della grandezza del proprio Stato, partecipando attivamente alle decisioni e alle azioni militari internazionali, tanto che da un'organizzazione e cultura prettamente municipale a Venezia si formò presto una identità territoriale e un ordine civile a carattere nazionale. Va fatto notare che Venezia dal 1300 al 1500 è la terza città più popolata d'Europa e fino al 1700 una delle prime 5 in Europa.

Il diritto di ribellione (o diritto alla ribellione), noto anche come diritto alla resistenza, (o diritto di resistenza) è la prerogativa concessa a un popolo dalla sua costituzione di opporsi all'ingiusto esercizio del potere o al potere illegittimo.

La B Italia è la rappresentativa calcistica Under-21 dei giocatori italiani in squadre di Serie B ed è posta sotto l'egida della Lega Nazionale Professionisti B. Precedentemente nota come Rappresentativa della Lega Nazionale Professionisti B, ha adottato la nuova denominazione nel 2011.

Record aggiornato il: 2021-05-26T01:00:37.625Z