- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Ricci, Luciano

Ernesto de Martino (Napoli, 1º dicembre 1908 – Roma, 9 maggio 1965) è stato un antropologo, storico delle religioni e filosofo italiano.

Milano (/miˈlano/ ; Milan in dialetto milanese, /miˈlãː/) è un comune italiano di 1 398 715 abitanti, secondo comune in Italia per popolazione, capoluogo della regione Lombardia e dell'omonima città metropolitana, e centro di una delle più popolose aree metropolitane d'Europa. Fondata intorno al 590 a.C. da una tribù celtica facente parte del gruppo degli Insubri e appartenente alla cultura di Golasecca, fu conquistata dagli antichi Romani nel 222 a.C.. Il nome originario, tramandato dagli autori latini come Mediolanum, compare in un antico graffito celtico nella forma Meśiolano (dove ś rende, molto probabilmente, il suono /d/). Con il passare dei secoli accrebbe la sua importanza sino a divenire capitale dell'Impero romano d'Occidente, nel cui periodo fu promulgato l'editto di Milano, che concesse a tutti i cittadini, quindi anche ai cristiani, la libertà di culto. In prima linea nella lotta contro il Sacro Romano Impero in età comunale, divenne prima signoria per poi essere innalzata a dignità ducale alla fine del XIV secolo, rimanendo al centro della vita politica e culturale dell'Italia rinascimentale. All'inizio del XVI secolo perse l'indipendenza a favore dell'Impero spagnolo per poi passare, quasi due secoli dopo, sotto la corona austriaca: grazie alle politiche asburgiche, Milano divenne uno dei principali centri dell'illuminismo italiano. Capitale del Regno d'Italia napoleonico, dopo la Restaurazione fu tra i più attivi centri del Risorgimento fino al suo ingresso nel Regno d'Italia sabaudo. Principale centro economico e finanziario della penisola italiana, Milano ne guidò lo sviluppo industriale, costituendo con Torino e Genova il "Triangolo industriale", in particolar modo durante gli anni del boom economico quando la crescita industriale e urbanistica coinvolse anche le città limitrofe, creando la vasta area metropolitana milanese. In ambito culturale, Milano è il principale centro italiano dell'editoria ed è ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla stagione lirica del Teatro alla Scala e alla sua lunga tradizione operistica. È inoltre tra i principali poli fieristici europei e del disegno industriale, ed è considerata una delle capitali mondiali della moda.

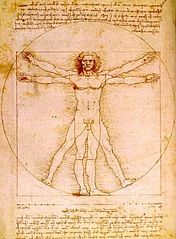

L'evoluzione della storia del nudo artistico è parallela a quella della storia dell'arte nella sua generalità, fatta debita eccezione per le specificità derivanti dal differente grado di accettazione delle scene di nudità da parte delle varie forme di società e cultura che si sono succedute nel mondo durante il corso dei secoli e dei millenni. Quello del nudo è un tema artistico consistente nella rappresentazione all'interno dei vari media artistici - pittura e scultura in primis, ma anche in fotografia e nel cinema - della forma del corpo umano (sia maschile sia femminile) nudo o seminudo; questo è considerato una delle classificazioni principali dell'opera d'arte in accademia. La nudità in arte viene a riflettere nel suo insieme le norme sociali presenti, sia in ambito di estetica che nella concezione di morale, del tempo e del luogo in cui è stata eseguita l'opera. Molte sono le culture che tollerano la nudità nell'arte assai più di quanto non tollerino la nudità nella vita reale, con diversi parametri su ciò che è considerato accettabile o meno. Come genere quello del nudo è una questione complessa da affrontare per le sue numerose varianti, sia formali che estetiche ed iconografiche, e vi sono storici dell'arte che giungono a considerarlo come uno dei più importanti, se non quello di maggior importanza in assoluto, nella storia dell'arte occidentale; secondo lo storico, saggista e critico spagnolo Francisco Calvo Serraller, «la nudità non è solo una forma d'arte, ma è la stessa spiegazione - o logica - dell'arte occidentale: il punto drammatico od incrocio tra il naturale e il cielo, tra l'ideale e il vero, tra il carnale e lo spirituale, in definitiva tra il corpo e l'anima». Anche Javier Portús, curatore d'arte e conservatore del Museo del Prado, ritiene che «da secoli il nudo è stato la forma d'arte per eccellenza presente in Occidente, potendo esso esprimere al meglio tutti gli altri valori attraverso il colore e la materia pittorica».. Anche se spesso associato con l'erotismo, il nudo può in realtà acquisire varie interpretazioni e significati alternativi, da quello inerente alla mitologia e alla religione, allo studio di anatomia o, infine, anche - per le sue qualità intrinseche - quello di massima rappresentazione possibile dell'ideale (nel senso di bene, come principio o valore etico da perseguire) di Bellezza e perfezione estetica, come accade ad esempio nell'arte figurativa dell'antica Grecia. La sua rappresentazione è variata secondo i valori sociali e culturali di ogni epoca storica e di ogni popolazione, e come per i Greci il corpo è stato un motivo di orgoglio così per gli ebrei - e di conseguenza per il successivo cristianesimo - si è rivelato invece fonte d'estremo d'imbarazzo, condizione degli schiavi e dei miserabili. Lo studio e la rappresentazione artistica del corpo umano è stata una costante in tutta la storia dell'arte, dalla preistoria, con la Venere di Willendorf, per fare solamente uno degli esempi più conosciuti. Una delle culture in cui maggiormente è proliferata la rappresentazione della nudità artistica è stata quella del mondo classico nell'antichità greco-romana, ov'è stata presto concepita come ideale (come accade nel nudo eroico), estetico ma anche etico di perfezione e "bellezza assoluta"; concetto questo che è perdurato nel classicismo, condizionando in buona parte la percezione della civiltà occidentale nei confronti non solo del nudo ma anche dell'arte nel suo complesso. Durante il Medioevo la rappresentazione artistica si è limitata ai temi più specificamente religiosi e trattati dalla teologia, basati su brani della Bibbia, il testo sacro cristiano; solamente in tal maniera se ne poteva giustificare la resa nelle varie forme d'arte. Con l'avvio del Rinascimento a partire dalla metà del XV secolo la nuova cultura derivata dall'umanesimo prese una direzione decisamente improntata ad un sempre maggior antropocentrismo; ciò ha portato al ritorno in grande stile del nudo artistico dopo lunghi secoli di occultamento ed affiancando così ai soliti soggetti religiosi dei secoli precedenti anche quelli storico-mitologici risalenti al paganesimo, soprattutto sotto forma di allegoria. È stato poi nel XIX secolo, soprattutto con l'impressionismo, che il nudo ha cominciato a perdere il suo carattere eminentemente iconografico per esser rappresentato nelle sue qualità estetiche molto più semplicemente profane: l'immagine nuda, sensuale ed auto referenziale prese così un poco alla volta il sopravvento. Gli studi attorno al nudo nella sua qualità di genere artistico si sono concentrati nell'analisi fattane dalla semiotica, innanzitutto nel rapporto inerente tra opera e spettatore, così come anche nello studio delle relazioni di genere; il femminismo ha criticato l'utilizzo del nudo in quanto oggettivazione della forma del corpo umano femminile il quale confermerebbe così il dominio all'interno della società occidentale dell'ideologia patriarcale. Artisti come Lucian Freud e Jenny Saville hanno sviluppato una sorta di nudo non idealizzato nel tentativo di eliminare il concetto tradizionale di nudità, andando a cercarne l'essenza al di là e al di fuori dell'idea di bellezza e distinzione discriminante data dall'identità di genere.

Filippo Brunelleschi, per esteso Filippo di ser Brunellesco Lapi (Firenze, 1377 – Firenze, 15 aprile 1446), è stato un architetto, ingegnere, scultore, matematico, orafo e scenografo italiano del Rinascimento. Considerato il primo ingegnere e progettista dell'età moderna, Brunelleschi fu uno dei tre grandi iniziatori del Rinascimento fiorentino con Donatello e Masaccio. In particolare Brunelleschi, che era il più anziano, fu il punto di riferimento per gli altri due e a lui si deve l'invenzione della prospettiva a punto unico di fuga, o "prospettiva lineare centrica". Dopo un apprendistato come orafo e una carriera come scultore si dedicò principalmente all'architettura, costruendo, quasi esclusivamente a Firenze, edifici sia laici sia religiosi che fecero scuola. Tra questi spicca la cupola di Santa Maria del Fiore, un capolavoro ingegneristico costruito senza l'ausilio delle tecniche tradizionali, quali la centina. Con Brunelleschi nacque la figura dell'architetto moderno che, oltre ad essere coinvolto nei processi tecnico-operativi, come i capomastri medievali, ha anche un ruolo sostanziale e consapevole nella fase progettuale: non esercita più un'arte meramente "meccanica", ma è ormai un intellettuale che pratica un' "arte liberale", fondata sulla matematica, la geometria e la conoscenza storica. La sua architettura si caratterizzò per la realizzazione di opere monumentali di ritmata chiarezza, costruite partendo da una misura di base (modulo) corrispondenti a numeri interi, espressi in braccia fiorentine, da cui deriva multipli e sottomultipli per ricavare le proporzioni di un intero edificio. Riprese gli ordini architettonici classici e l'uso dell'arco a tutto sesto, indispensabili per la razionalizzazione geometrico-matematica delle piante e degli alzati. Un tratto distintivo della sua opera è anche la purezza di forme, ottenuta con un ricorso essenziale e rigoroso agli elementi decorativi. Tipico in questo senso fu l'uso della grigia pietra serena per le membrature architettoniche, che risaltava sull'intonaco chiaro delle pareti.

Record aggiornato il: 2021-11-25T04:45:55.281Z