- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

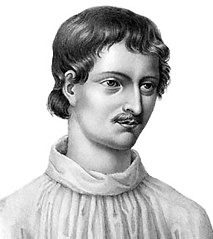

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

La percezione nella filosofia moderna riguarda l'organizzazione e l'interpretazione dei dati sensibili coscienti, di quelli provenienti dall'esterno e di quelli che si originano dalla nostra sensibilità interna, che portino, tramite un'esperienza complessa, alla conoscenza di un oggetto mentale o fisico, distinto dal soggetto percipiente. Secondo Cartesio (1596-1650) bisogna distinguere le percezioni causate dall'anima, che sono quelle determinate dalla volontà, dall'immaginazione e dal pensiero per cui proviamo sentimenti (come gioia, collera ecc.), e quelle che provengono dal corpo, che a loro volta si distinguono in quelle provocate dai corpi esterni, cioè «quando riportiamo la percezione a cose fuori di noi», quelle causate dal nostro stesso corpo (come le sensazioni di fame, sete ecc.) John Locke (1632-1704) intende la percezione nel significato più generico di quella attività mentale che ci permette di riferire una molteplicità di dati sensibili a un oggetto esterno a noi. La conoscenza risulta quindi come «la percezione delle connessioni e dell'accordo o disaccordo (rifiuto) di ogni possibile idea». Per Leibniz (1646-1716) la percezione è intesa nel senso cartesiano di idea, cioè «qualcosa che è nella mente» distinguendola dal nuovo concetto da lui introdotto di appercezione usato per definire la "percezione della percezione", ossia la percezione massima perché situata al più alto livello di autocoscienza. È soltanto negli organismi superiori, però, e in particolare nell'uomo, che le percezioni giungono a diventare coscienti, cioè ad essere appercepite: l'uomo infatti riesce a coglierle unitariamente nella loro molteplicità, sommandole e componendole in una visione sintetica, come fossero tessere di un mosaico. In ciò consiste propriamente l'appercezione, che significa in definitiva "accorgersi"; ad esempio: il rumore del mare è il risultato del rumore delle piccole onde che essendo piccole percezioni noi assimiliamo inconsciamente fino a sviluppare la "percezione della percezione". Per George Berkeley (1685-1753) tutta la realtà si risolve nella percezione senza la quale non si avrebbe conoscenza delle cose: «esse est percepi» per cui della realtà possiamo affermare che è percepita ma non che esista in se stessa: David Hume (1711-1776) afferma che la percezione è «tutto ciò che può essere presente nella mente sia che esercitiamo i nostri sensi, sia che siamo mossi dalle passioni o che esercitiamo il pensiero e la riflessione.» . Thomas Reid (1710-1796) confutando nell'opera Ricerca dello spirito umano secondo i princìpi del senso comune (1765), la teoria risalente a Cartesio, Locke e Hume che sosteneva che l'oggetto immediato della conoscenza umana non sono le cose, bensì le idee, ha distinto la percezione dalla sensazione caratterizzando quest'ultima come l'apprensione cosciente di dati sensibili. Quelle percezioni che il "senso comune" riconosce come vere, quel sentimento, cioè, per il quale tutti credono nella reale esistenza delle cose e del proprio io, rende impossibile il dubbio cartesiano. La percezione è un'attività complessa che elabora una molteplicità di sensazioni e che si conclude con un giudizio riferito a un oggetto. Questo aspetto della percezione sarà al centro della gnoseologia di Immanuel Kant (1724-1804) che identifica la percezione con l'intuizione intesa come risultato dell'elaborazione dei dati sensibili secondo giudizi a priori. La concezione kantiana della percezione come attività della coscienza si tradurrà nell'idealismo hegeliano nell'abbandono di ogni riferimento alla materialità sensibile facendo della percezione e del suo oggetto un'attività del tutto rapportabile al pensiero. L'interpretazione fenomenologica della percezione proseguirà su questa strada dell'abbandono di ogni riferimento alla materialità dei dati sensibili per cui per Franz Brentano (1838-1917) la percezione coincide con l'espressione di un giudizio o con la credenza e per Edmund Husserl (1859-1938) la percezione si differenzia dagli altri atti della coscienza perché consente di "afferrare" l'oggetto. Con Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), la percezione va riferita interamente al corpo, dove si mescolano dati materiali e spirituali in un intreccio che supera ogni dualismo di tipo cartesiano.

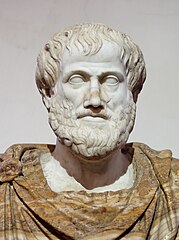

Aristotele (in greco antico: Ἀριστοτέλης Aristotélēs, pronuncia: [aristo'telɛːs]; Stagira, 384 a.C. o 383 a.C. – Calcide, 322 a.C.) è stato un filosofo, scienziato e logico greco antico. Aristotele è ritenuto una delle menti più universali, innovative, prolifiche e influenti di tutti i tempi, sia per la vastità che per la profondità dei suoi campi di conoscenza, compresa quella scientifica. Con Platone, suo maestro, e Socrate è considerato anche uno dei padri del pensiero filosofico occidentale, che soprattutto da Aristotele ha ereditato problemi, termini, concetti e metodi.

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, conosciuta come Simone de Beauvoir /si'mɔn də bo'vwaʁ/ (Parigi, 9 gennaio 1908 – Parigi, 14 aprile 1986), è stata una scrittrice, saggista, filosofa, insegnante e femminista francese. Fu un'esponente dell'esistenzialismo e condivise con Jean-Paul Sartre la vita privata e professionale.

Record aggiornato il: 2021-05-26T02:00:38.975Z