- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Scardovi, Stefano

Serie: Hermes ; 3

Serie: Hermes : musica e spettacolo nel Novecento. Ricerche e testimonianze ; 3

Serie: Hermes. Musica e spettacolo nel Novecento. Ricerche e testimonianze ; 3

La musica (dal sostantivo greco μουσική, mousike; "arte delle Muse") è il prodotto dell'arte di ideare e produrre, mediante l'uso di strumenti appositi o della voce, una successione organizzata di suoni che risultino piacevoli all'orecchio. Più tecnicamente la musica consiste nell'organizzazione dei suoni, dei rumori e dei silenzi nel corso del tempo e nello spazio. Si tratta di arte in quanto complesso di norme pratiche adatte a conseguire determinati effetti sonori, che riescono ad esprimere l'interiorità dell'individuo che produce la musica e dell'ascoltatore; si tratta di scienza in quanto studio della nascita, dell'evoluzione e dell'analisi dell'intima struttura della musica. Il generare suoni avviene mediante il canto o mediante l'utilizzo di strumenti musicali che, attraverso i principi dell'acustica, provocano la percezione uditiva e l'esperienza emotiva voluta dall'artista. Il significato del termine musica non è comunque univoco ed è molto dibattuto tra gli studiosi per via delle diverse accezioni utilizzate nei vari periodi storici. Etimologicamente il termine musica deriva dall'aggettivo greco μουσικός/musikòs, relativo alle Muse, figure della mitologia greca e romana, riferito in modo sottinteso a tecnica, anch'esso derivante dal greco τέχνη/techne. In origine il termine non indicava una particolare arte, bensì tutte le arti delle Muse, e si riferiva a qualcosa di "perfetto". Le macro-categorie della colta, leggera ed etnica si articolano in diversi generi e forme musicali che utilizzano sistemi quali armonia, melodia, tonalità e polifonia.

La musica è un'espressione artistica appartenente a tutte le culture del nostro pianeta. Fonti ne attestano l'esistenza almeno a partire da 55.000 anni fa, con l'inizio del Paleolitico superiore. Alcuni studiosi ipotizzano la sua nascita in Africa, quando le prime comunità umane conosciute iniziarono a disperdersi sul globo. La storia della musica è una branca della musicologia e della storia che studia lo sviluppo cronologico delle idee e delle convenzioni musicali appartenenti a popoli differenti, con particolare riguardo alla musica d'arte di tradizione occidentale, ed è pertanto materia diffusa, sia nelle università, che nelle scuole di musica di tutto il mondo.

Il successo, nel Settecento, dell'italiano, come lingua per i testi cantati nel melodramma dipese da molti fattori che coinvolsero compositori, cantanti, musicisti nelle varie nazioni d'Europa: in particolare, i cantanti venivano contesi dalle più importanti corti europee; i compositori degli altri paesi dovettero adattare la propria produzione secondo impostazioni tipiche dell'opera italiana e, spesso, in lingua italiana. In alcune città europee, come Vienna, gli italiani costituirono uno dei centri più fervidi per quanto riguarda la stesura di libretti per melodramma. Importanti poeti e librettisti, infatti, come Apostolo Zeno o Pietro Metastasio, sono considerati tra i maggiori responsabili del successo del melodramma italiano. Fu proprio quest'ultimo a riformare l'impostazione del melodramma secondo precisi schemi attenenti alle unità aristoteliche. L'esito dell'opera italiana (e di conseguenza la diffusione dell'italiano) fu alquanto diverso nelle varie nazioni europee, in quanto si dovette sempre confrontare con una tradizione operistica locale: in alcuni casi, come la Francia, si sviluppò addirittura una vera e propria questione linguistica sul francese e l'italiano e su quale delle due lingue fosse più appropriata per i testi cantati nel melodramma. In ogni caso, comunque, il successo che conobbe il teatro musicale all'italiana, dal Settecento fino alla prima metà del Novecento, le ha conferito il primato di "lingua dell'opera": ancora oggi l'apprendimento dell'italiano costituisce, nella maggior parte dei casi, una tappa obbligata per coloro che si preparano alla professione del cantante lirico. Infine, dal punto di vista del lessico, la maggior parte dei termini per indicare il tempo, la dinamica e l'agogica sono scritti in lingua italiana e vengono utilizzati ancora oggi negli spartiti di musica classica in tutto il mondo.

Lucia di Lammermoor è un'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvadore Cammarano, tratto da The Bride of Lammermoor (La sposa di Lammermoor) di Walter Scott. È la più famosa tra le opere serie di Donizetti. Oltre al duetto nel finale della prima parte, al vibrante sestetto Chi mi frena in tal momento? e alla celebre scena della pazzia di Lucia, la struggente cabaletta finale Tu che a Dio spiegasti l'ali è considerata uno dei più bei pezzi d'opera tenorili. La prima assoluta ebbe luogo con grande successo al Real teatro di San Carlo di Napoli il 26 settembre 1835: nei ruoli dei protagonisti figuravano Fanny Tacchinardi (Lucia), Gilbert Duprez (Edgardo) e Domenico Cosselli (Enrico). Il compositore dopo la prima napoletana, scrisse al suo editore Ricordi: Dopo la prima napoletana, Donizetti autorizzò numerose variazioni per le esecuzioni in altri teatri, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle cantanti. Particolarmente rilevante è però, l'edizione creata per la prima rappresentazione francese, a Parigi, in lingua, intitolata Lucie de Lammermoor, che presenta numerose differenze rispetto alla versione italiana.

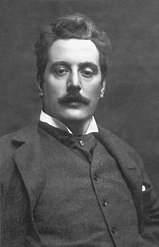

Giacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924) è stato un compositore italiano, considerato uno dei maggiori e più significativi operisti della storia musicale. Le sue prime composizioni erano radicate nella tradizione dell'opera italiana del tardo XIX secolo. Tuttavia, successivamente, Puccini sviluppò con successo il suo lavoro in una direzione personale, includendo alcuni temi propri del Verismo musicale, un certo gusto per l'esotismo e studiando l'opera di Richard Wagner sia sotto il profilo armonico che orchestrale e per l'uso della tecnica del leitmotiv. Ricevette la formazione musicale presso il conservatorio di Milano, sotto la guida di maestri come Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli, dove fece amicizia con Pietro Mascagni. Le opere più famose di Puccini, considerate di repertorio per i maggiori teatri del mondo, sono La bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1903) e Turandot (1926). Quest'ultima non fu completata perché il compositore si spense stroncato da un tumore alla gola poco prima di terminare le ultime pagine (il Maestro era un forte fumatore); l'opera fu poi completata con finali diversi: quello di Franco Alfano (il primo, coevo alla prima assoluta ed ancor oggi più eseguito); successivamente nel XXI secolo per opera di Luciano Berio, abbastanza rappresentato. Non mancano altre proposte e studi di nuovi completamenti.

Record aggiornato il: 2025-09-09T01:03:10.850Z