- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Gunkel, Hermann; Parente, Fausto

Il termine profeta deriva dal tardo latino prophèta (pronuncia profèta), ricalcato sul greco antico προφήτης (pronuncia: profétes), che è parola composta dal prefisso προ- (pro, "davanti, prima", ma anche "per", "al posto di") e dal verbo φημί (femì, "parlare, dire"); letteralmente quindi significa "colui che parla davanti" o "colui che parla per, al posto di", sia nel senso di parlare "pubblicamente" (davanti ad ascoltatori), sia parlare al posto, in nome (di Dio), sia in quello di parlare "prima" (anticipatamente sul futuro). I profeti sono figure tipicamente religiose, più o meno istituzionalizzate in diverse fedi, ispirate dalla divinità e che parlano in suo nome, annunciandone la volontà e talvolta predicendo il futuro. Il riferimento più comune è ai profeti ebraici e cristiani dell'Antico Testamento. Nell'Islam quando si parla del "profeta" senza ulteriori specificazioni si intende indicare Maometto, l'ultimo dei profeti secondo questa religione.

Il termine apocalisse deriva dal greco apokálypsis (ἀποκάλυψις), composto di apó (ἀπό, "da", usato come prefissoide anche in apostrofo, apogeo, apostasia) e kalýptō (καλύπτω, "nascondo", come in Calipso), significa un gettar via ciò che copre, un togliere il velo, letteralmente scoperta o disvelamento, rivelazioneIl concetto sembrerebbe essersi originato presso gli ebrei che parlavano greco, per poi passare ai cristiani che lo svilupparono ulteriormente. Nella terminologia della letteratura del primo Ebraismo e Cristianesimo, indica una rivelazione a un profeta scelto di cose nascoste da Dio; questo termine è più spesso usato per descrivere il resoconto scritto di tale esperienza.

La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. L'opera non esiste nella sua forma originale: essendo stata prodotta prima dell'invenzione della stampa veniva scritta e ricopiata a mano; tra tutti i manoscritti giunti a noi oggigiorno non esistono due versioni uguali, come per tutti i testi antichi, i casi di diversificazione sono tantissimi e variano da semplici modifiche ortografiche, (diritta via o diricta via) fino all'uso di versi simili ma diversi, o parole completamente differenti che danno anche significati diversi, ad esempio il ruscello che esce dalle sorgenti di acqua bollente ..esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici che fu analizzato e commentato con il presupposto che ci fossero delle donne peccatrici, forse prostitute (?), lasciando molti dubbi, ma con un significato completamente stravolto rispetto al più ragionevole pettinatrici o pettatrici o pectatrici cioè le operaie che lavoravano la cardatura e la pettinatura dell lino nelle acque termali. Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e stampata da Gabriele Giolito de' Ferrari nel 1555, che la Commedia di Dante viene per la prima volta intitolata come da allora fu sempre conosciuta, ovvero "La Divina Comedia". Composta secondo i critici tra il 1304/07 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la Commedia è il capolavoro di Dante ed è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale, tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo. Il poema è diviso in tre parti, chiamate «cantiche» (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ognuna delle quali composta da 33 canti (tranne l'Inferno, che contiene un ulteriore canto proemiale) formati da un numero variabile di versi, fra 115 e 160, strutturati in terzine. Il poeta narra di un viaggio immaginario, ovvero di un Itinerarium mentis in Deum, attraverso i tre regni ultraterreni che lo condurrà fino alla visione della Trinità. La sua rappresentazione immaginaria e allegorica dell'oltretomba cristiano è un culmine della visione medievale del mondo sviluppatasi nella Chiesa cattolica. È stato notato come tutte e tre le cantiche terminino con la parola «stelle» (Inferno: "E quindi uscimmo a riveder le stelle"; Purgatorio: "Puro e disposto a salir a le stelle"; Paradiso: "L'amor che move il sole e l'altre stelle"). L'opera ebbe subito uno straordinario successo e contribuì in maniera determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Il testo, del quale non si possiede l'autografo, fu infatti copiato sin dai primissimi anni della sua diffusione e fino all'avvento della stampa in un ampio numero di manoscritti. Parallelamente si diffuse la pratica della chiosa e del commento al testo (si calcolano circa sessanta commenti e tra le 100.000 e le 200.000 pagine), dando vita a una tradizione di letture e di studi danteschi mai interrotta: si parla così di "secolare commento". La vastità delle testimonianze manoscritte della Commedia ha comportato un'oggettiva difficoltà nella definizione del testo: nella seconda metà del Novecento l'edizione di riferimento è stata quella realizzata da Giorgio Petrocchi per la Società Dantesca Italiana. Più di recente due diverse edizioni critiche sono state curate da Antonio Lanza e Federico Sanguineti.La Commedia, pur proseguendo molti dei modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, scopo didascalico e morale, linguaggio e stile basati sulla percezione visiva e immediata delle cose), è profondamente innovativa poiché, come è stato rilevato in particolare negli studi di Erich Auerbach, tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, espressa anche con l'uso di neologismi creati da Dante come «insusarsi», «inluiarsi» e «inleiarsi».È una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.

I puritani sono i seguaci del puritanesimo, un movimento sorto nell'ambito del protestantesimo calvinista inglese durante il XVI secolo. Lo scopo di questo movimento era, appunto, quello di purificare la Chiesa d'Inghilterra da tutte le forme non previste dalle Sacre Scritture. Si intendeva in tal modo annullare i compromessi con il cattolicesimo promossi dalla Riforma sotto Enrico VIII ed Elisabetta I d'Inghilterra.

Il panteismo (πάν (pan) = tutto e θεός (theos) = Dio, vuol dire letteralmente "Dio è Tutto" e "Tutto è Dio") è una visione del reale per cui ogni cosa è permeata da un Dio immanente o per cui l'Universo o la natura sono equivalenti a Dio. Definizioni più dettagliate tendono ad enfatizzare l'idea che la legge naturale, l'esistenza e l'universo (la somma di tutto ciò che è e che sarà) siano rappresentati nel principio teologico di un 'dio' astratto piuttosto che una o più divinità personificate di qualsiasi tipo. Questa è la caratteristica chiave che distingue il panteismo dal panenteismo e dal pandeismo. Ne deriva che molte religioni, pur reclamando elementi panteistici, sono in realtà per natura più panenteiste e pandeiste. Michael Levine, nel suo libro Panteismo, lo definisce «una concezione non-teistica della divinità». In senso lato, con "panteismo" si intende ogni dottrina filosofica che identifichi Dio con il mondo o con il principio che lo regge. Per l'esattezza, il concetto di Dio-Uno-Tutto si presenta in due versioni: quella "cosmistica", la quale afferma "Dio è nel Tutto", e quella "acosmistica" (il termine è di Hegel), la quale afferma "Il Tutto è in Dio". Nel primo caso, come nello stoicismo, Dio impregna e pervade l'universo in ogni sua parte; nel secondo caso, come nello spinozismo, l'universo in ogni sua parte rifluisce e si scioglie in Dio, quale Uno-Tutto.

I Profeti minori (detti anche i dodici profeti) sono gli autori di dodici libri profetici della Bibbia, considerati un unico libro nella Tanakh dagli ebrei (Libro dei dodici) e contati separatamente nell'Antico Testamento dai cristiani. Sono definiti "minori" per la brevità dei loro libri in contrapposizione con quelli degli altri autori di libri profetici, detti maggiori: Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, quest'ultimo, però, considerato tale solo nella tradizione cristiana. La dicitura di ambiente ebraico è תרי עשר (tərê ʿaśar, 'i dodici' in aramaico), quella greca Μικροί προφήτες (mikròi profétes, 'profeti minori') o Δωδεκαπροφήτον (Dodekaproféton, 'dodici profeti'). L'ordine dei dodici libri nel testo masoretico (e perciò nelle bibbie ebraiche, cattoliche e protestanti) è: Nella Bibbia dei LXX, invece, il libro di Gioele è collocato al quarto posto e quello di Michea al terzo. Questo ordine è tuttora seguito dai cristiani ortodossi. L'ordine segue approssimativamente la cronologia della vita dei profeti, non l'ordine di redazione dei testi. I primi sei profeti (tranne Gioele) risalgono al periodo assiro antico. La collocazione di Gioele subito prima di Amos, anche in assenza di riferimenti biografici, è motivata dalla concordanza di Amos 1.1-2 con Gioele 4,16. Il Libro di Amos descrive «le visioni riguardo a Israele, al tempo di Ozia re della Giudea, e al tempo di Geroboamo figlio di Ioas, re di Israele, due anni prima del terremoto», collocandosi in un'età successiva alla seconda metà dell'VIII secolo a.C. I successivi tre profeti vissero nel tardo periodo assiro e gli ultimi tre in età persiana. La redazione finale dei testi risale al periodo persiano (538-332 a.C.), tranne il caso del libro di Giona (libro di cui Giona è il principale personaggio, non l'autore) risalente al periodo ellenistico. In Atti 7:51-53, santo Stefano protodiacono e martire afferma che tutti profeti furono uccisi e perseguitati da una parte dei padri degli Ebrei.

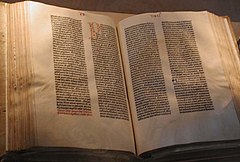

La Bibbia (dal greco antico βιβλίον, plurale βιβλία biblìa, che significa "libri") è il testo sacro della religione ebraica e di quella cristiana. È formata da libri differenti per origine, genere, composizione, lingua, datazione e stile letterario, scritti in un ampio lasso di tempo, preceduti da una tradizione orale più o meno lunga e comunque difficile da identificare, racchiusi in un canone stabilito a partire dai primi secoli della nostra era. Diversamente dal Tanakh (Bibbia ebraica), il cristianesimo ha riconosciuto nel suo canone ulteriori libri scritti in seguito al "ministero" di Gesù. La Bibbia cristiana, quindi, risulta suddivisa in: Antico Testamento (o Antica Alleanza), corrispondente alla Bibbia ebraica, e Nuovo Testamento (o Nuova Alleanza), che descrive l'avvento del Messia e le prime fasi della predicazione cristiana. La parola "Testamento" presa singolarmente significa "patto", un'espressione utilizzata dai cristiani per indicare i patti stabiliti da Dio con gli uomini per mezzo di Mosè (antico testamento) e poi per mezzo di Gesù (nuovo testamento).

Record aggiornato il: 2025-12-28T01:01:50.807Z