- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Riva, Silvio

La Cina è stata, nel corso della storia, culla e ospite di numerose tradizioni religiose e filosofiche. Il confucianesimo e il taoismo, oltre al buddhismo, costituiscono le cosiddette "tre dottrine", le quali hanno esercitato un ruolo importante nella storia e nella cultura cinese. Questi tre sistemi, e specialmente taoismo e confucianesimo, fungono da cornici della religione tradizionale cinese di sostrato, vale a dire il culto devoto agli dèi locali e agli antenati, la quale, tuttavia, non si esaurisce in essi e si svolge anzi per la maggior parte al di fuori di qualsiasi cornice dottrinale; essa è sempre stata — e continua ad essere — la religione della maggioranza della popolazione, imperniata sull'identità spirituale dei lignaggi gentilizi, dei luoghi e regioni, e della nazione cinese tutta, che, costituendo il nerbo di senso della struttura economico-sociale della civiltà cinese stessa, non richiede un'aderenza dogmatica esclusiva, il che permettendo la pratica o l'espressione di convinzioni personali e fedi diverse allo stesso tempo. Mentre il confucianesimo nel suo aspetto religioso coincide con la religione tradizionale del culto di dèi del luogo e antenati, il taoismo si è sviluppato come movimento ecclesiastico distinto dalla religione comune a partire dal I o II secolo. Il buddhismo venne introdotto nel I secolo e crebbe sino ad avere un forte impatto in Cina, che tutt'oggi conserva. Alcuni studiosi preferiscono non utilizzare il termine "religione" in riferimento ai sistemi di credenze cinesi, per via delle difficoltà ermeneutiche che tale termine di origine occidentale ingenera quando lo si usa per definire quelle che sono meglio definibili come "pratiche culturali/cultuali" e "sistemi di pensiero" della tradizione cinese. Lo stato cinese odierno riconosce ufficialmente cinque "religioni dottrinali" (zongjiao), gestite attraverso istituzioni burocratiche centralizzate: il buddhismo, il taoismo, il protestantesimo, il cattolicesimo e l'islam. La religione tradizionale in tutte le sue forme, che non è considerata una "dottrina" (zongjiao) ma piuttosto un insieme di "credenze native" (minjian xinyang), non centralizzata a livello burocratico, gode di libertà. Secondo statistiche riferite al 2010 il 70% dei Cinesi praticava la religione tradizionale, incluso un 13% che praticava culti tradizionali in una cornice dottrinale o rituale taoista o religioni popolari influenzate dal taoismo, mentre coloro che si identificavano solo come "taoisti" iniziati erano lo 0,8% (l'appellativo di "taoista" in Cina è tradizionalmente riservato ai soli sacerdoti/maestri taoisti o a coloro che intraprendono un discepolato diretto sotto la guida di questi ultimi, non è tradizionalmente esteso alle moltitudini dei seguaci laici). Gli aderenti al buddhismo erano il 14%, e di questi i buddhisti formalmente iniziati formavano l'1,3%. I cristiani erano il 2,4%, dei quali il 2,2% erano protestanti e lo 0,2% cattolici. I musulmani erano l'1,7%. Il restante 13% della popolazione non era religioso (era ateo, agnostico o non aveva dichiarato alcuna preferenza). Il confucianesimo come designazione religiosa è popolare tra gli intellettuali, anche se esistono vari movimenti popolari di matrice confuciana. Statistiche riferite a studi condotti nel 2014, riportano una quota lievemente maggiore di buddhisti (16%), mentre la percentuale di affiliati alle altre religioni è pressoché identica a quella rilevata nel 2010.In aggiunta a queste religioni, sono presenti varie religioni indigene delle minoranze etniche che abitano alcune regioni della Cina, e un numero non quantificato di aderenti a una varietà di nuove religioni di salvazione sorte principalmente dall'alveo della religione tradizionale cinese. Queste ultime rappresentano forme organizzate intorno a una dottrina coerente con la religione tradizionale (minjian zongjiao); tra di esse si annovera, per esempio, lo weixinismo. In Cina sono anche presenti varie organizzazioni religiose proibite dal governo quali "dottrine maligne", "eretiche", "irregolari" o "demoniache" (xiejiao) in quanto percepite come contrarie alla morale e all'ordine pubblico, alla tradizione religiosa normale, e all'autorità dello stato.

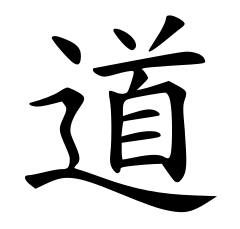

Il taoismo o daoismo, (道教 pinyin: dàojiào, "dottrina del Tao") designa le dottrine a carattere filosofico e mistico, esposte principalmente nelle opere attribuite a Laozi e Zhuāngzǐ (composte tra il IV e III secolo a.C.), sia la religione taoista, istituzionalizzatasi come tale all'incirca nel I secolo d.C.. Non possiede un insegnamento fondamentale come il confucianesimo o un credo e pratica unitari. È principalmente una religione cosmica, centrata sul posto e la funzione dell'essere umano, di tutte le creature e dei fenomeni in esso. Nel tempo se ne sono sviluppate diverse scuole e interpretazioni. Nonostante la distribuzione ubiquitaria in Cina e la ricchezza di testi, si tratta probabilmente della meno conosciuta tra le maggiori religioni al mondo. Come ricorda Stephen R. Bokenkamp i cinesi non possedevano un termine per indicare le proprie religioni fino all'arrivo del buddhismo nei primi secoli dopo Cristo (la prima introduzione del buddismo in Cina sarebbe avvenuta nel 64 d.C.), quando opposero al Fójiào (佛教, gli insegnamenti del Buddha), il Dàojiào (道教, gli insegnamenti del Tao). Più precisamente nell'epoca preimperiale (antecedente al III secolo a.C.) il termine "dàojiào" era utilizzato dai seguaci di Mozi per designare i confuciani. Solo dal quinto secolo in avanti vediamo utilizzato questo termine per intendere la dottrina del Dao. Allo stesso modo, Farzeen Baldrian e T.H. Barret rammentano come gli studiosi classificatori del periodo Han indicarono, in modo "mal definito", come Dàojiā (道家, scuola daoista) autori ed opere a loro precedenti. Mario Sabattini e Paolo Santangelo così concludono: Ancora il termine daoismo con il suo suffisso -ismo non avrebbe quindi alcuna controparte nella lingua cinese. Esso verrebbe utilizzato in tal modo solo negli scritti occidentali.Ulteriore fonte di complessità nell'approccio al daoismo, è il sostanziale pregiudizio sorto fin dai primi contatti con religiosi occidentali che spesso videro in tale religione una corrente fortemente degenerata. Tale visione è andata via via stemperandosi nel tempo, raggiungendo forse attualmente un certo distacco.

La religione in India è caratterizzata da un'amplissima diversità di credenze e pratiche culturali. Il subcontinente indiano è stato il luogo di nascita di quattro fra le religioni maggiori del mondo: dall'antica fede vedica s'è sviluppato col tempo l'odierno Induismo, poi il Buddhismo fondato dal principe Siddhartha Gautama ed il suo contemporaneo Giainismo; infine il Sikhismo (la più recente, nata nel XV secolo da una commistione d'insegnamenti islamici e induisti). Lungo tutto il corso della sua storia la religione è stata sempre una parte molto importante della cultura e del pensiero filosofico del Paese; la diversità e la tolleranza religiosa hanno entrambe sede e fondamento stabile sia nella tradizione che nelle leggi della moderna nazione indiana. La stragrande maggioranza della popolazione (oltre il 93%) si considera facente parte come membro effettivo ad una qualche religione: secondo il censimento del 2001, l'Induismo (con tutte le sue credenze correlate) è diffuso tra l'80,5% della popolazione, l'Islam viene invece seguito dal 13,4% degli abitanti, il Cristianesimo dal 2,3%, il Sikhismo dall'1,9%, il Buddhismo dallo 0,9% ed il Giainismo dallo 0,4%: queste sono le maggiori e più antiche religioni professate in India. Vi sono anche altre tradizioni minori, di origini tribali, come il "Santal", il "Sanamahismo", le Adivasi e numerose forme di animismo. La quantità e varietà di diversità nei sistemi di credenza religiosa dell'India odierna è il risultato sia dell'esistenza di molte religioni indigene che dell'assimilazione ed integrazione sociale di fedi religiose portate dall'esterno da viaggiatori, immigrati e commercianti, ma anche da invasori e conquistatori, com'è il caso dei musulmani Moghul. Il mazdeismo (o zoroastrismo) e l'ebraismo hanno anch'essi un'antica storia nel Paese, ognuno con diverse migliaia di aderenti. In India vi è poi la comunità mazdea (Parsi e Irani) e Bahá'í più grande del mondo, pur non essendo native del subcontinente ma nate entrambe nella regione dell'odierno Iran; il rapporto della fede Baha'i con la spiritualità indiana è comunque molto stretto, riconoscendo quest'ultima sia l'illuminato Siddhartha Gautama dei buddhisti che il Krishna degli induisti come manifestazioni del Dio onnipotente. La diaspora indiana nei paesi occidentali europei e nordamericani ha reso poi familiari e molto popolari, a partire dalla seconda metà del XX secolo, vari aspetti della filosofia indiana, come lo Yoga, il concetto di meditazione, la medicina ayurvedica, la divinazione, la levitazione, oltre alle teorie del Karma e della reincarnazione. L'influenza delle religioni indiane è stato significativo in tutto il mondo; diverse organizzazioni e movimenti, come ad esempio l'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna, la Brahma Kumaris, l'Ananda Marga ed altre ancora, hanno contribuito a diffondere fuori dal territorio indiano le credenze e le pratiche spirituali tradizionali del subcontinente. La popolazione musulmana dell'India è la terza maggiore del mondo, con un'ampia comunità sciita; i santuari dedicati ad alcuni tra i maggiori santi del sufismo si trovano in territorio indiano ed attirano visitatori da ogni parte del mondo. Il paese è inoltre patria di alcuni tra i più famosi ed importanti monumenti dell'architettura islamica, come il Taj Mahal e il Qutb Minar. L'influenza indiana sulle tradizioni religiose persiste fino alle attuali leggi civili in materia di diritto familiare e personale assunte pienamente dalla comunità musulmana. La carta costituzionale dichiara la nazione essere una repubblica laica che deve difendere il diritto di ognuno dei propri cittadini a poter esprimere liberamente il suo culto e diffonderlo o di non aver per contro alcuna fede di tipo religioso; la Costituzione indiana dichiara anche il diritto alla libertà di religione come uno dei diritti fondamentali dell'essere umano.

L'anticlericalismo (nella sua accezione più comune) è una corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla Chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro dottrina, nella vita e negli affari dello Stato e della politica in generale.

Il manicheismo fu una religione fondata dal profeta iraniano Mani all'interno dell'Impero sasanide. Predicava un'elaborata cosmologia dualistica che descriveva la lotta tra il bene e il male rappresentati il primo dalla luce e dal mondo spirituale e, il secondo, dalle tenebre e dal mondo materiale; attraverso un continuo processo all'interno della storia umana, la luce viene gradualmente rimossa dal mondo materiale e restituita al mondo spirituale da cui proviene e influisce in ogni aspetto dell'esistenza e della condotta umana. Si diffuse rapidamente nelle regioni di lingua aramaica e fra il terzo e il settimo secolo fu una delle religioni più diffuse al mondo e arrivando fino all'estremo oriente della Cina e nella parte occidentale dell'Impero Romano.Essa si diffuse molto rapidamente nell'Impero sasanide e, grazie allo spirito missionario dei suoi seguaci, si diffuse sia a Occidente nell'Impero Romano, a cominciare dalla Siria e l'Egitto per diffondersi a Roma, nel Nord Africa e poi in tutto l'Impero, sia a Oriente nelle regioni dell'Asia centrale, popolate da tribù turche, fino all'India, alla Cina e alla Siberia. Divenne quindi il principale antagonista del cristianesimo prima della diffusione dell'Islam nella competizione per sostituirsi al paganesimo. Sopravvisse più a lungo in oriente e probabilmente scomparve dopo il XIV secolo nel sud della Cina. La maggior parte degli scritti originali del Manicheismo sono andati perduti, ma sono sopravvissute numerose traduzioni e alcuni testi frammentari. Trovò raramente supporto e tolleranza dai governi e fu frequentemente e duramente perseguitato in ogni dove dai governi e dalle altre religioni. In Occidente scomparve verso il V secolo, nel Medio oriente verso il X secolo, mentre sopravvisse più a lungo in Estremo Oriente (XIV secolo) anche per la capacità di adattarsi e di mascherarsi con le credenze locali. Diversi piccoli gruppi continuano oggigiorno a praticare il Manicheismo.In Occidente le leggi contro i manichei furono utilizzate per secoli per combattere eresie cristiane basate su un dualismo di origine gnostica (si veda Manichei medievali). Altre caratteristiche rilevanti sono: originale e coerente universalismo pacifismo e vita povera e missionaria dei suoi adepti scrittura e arte del libro fondamentali per il patrimonio delle Sacre Scritture redatte da Mani stesso Sigillo dei Profeti: la rivelazione di Mani vista come conclusione delle profezie redentrici (non legislative come Mosè) da Adamo a Noè e soprattutto Zoroastro, Buddha e Gesù doppia morale: rigida e inflessibile quella dei religiosi, più tollerante quella dei laiciIl manicheismo fonde in modo originale elementi cristiani di derivazione giudaico-cristiana (Elcasaiti) e gnostica, in particolare di Bardesane e di Marcione, assieme a una riformulazione del dualismo zoroastriano e di elementi della morale e dell'organizzazione simile a quella dei buddisti.

Record aggiornato il: 2025-12-25T02:18:05.521Z