- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Mantchev, Lisa; Yoo, Taeeun

Il parallelismo è la figura retorica di ordine (sintattica) con la quale si sviluppa un'idea attraverso la successione simmetrica, in genere in coppia, con schema A B, A B (dove A rappresenta il verbo e B rappresenta il complemento oggetto), di brevi concetti o elementi grammaticali. Ad esempio: Mandò le tenebre e fece buio. (Salmi, 104, 28)Se combinato con l'iperbato, la figura retorica risultante viene detta sinchisi.

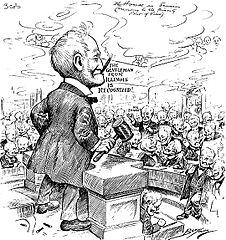

La retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare, e più specificamente del persuadere con le parole. Il termine viene dal latino rhetorica (ars), a sua volta dal greco antico: ῥητορική τέχνη, rhêtorikề téchnê, 'arte del parlare in pubblico', da ῥήτωρ, 'colui che parla in pubblico', dalla radice del verbo εἴρω, 'io dico'. Disciplina ancora vivace, ha raccolto lungo più di due millenni di storia un insieme assai vasto di dottrine e tecniche, confrontandosi e confondendosi con una molteplicità di discipline (in particolare con l'oratoria) e assumendo essa stessa aspetti e significati alquanto variegati, finendo per essere intesa anche come "teoria generale della comunicazione", tanto che lo storico francese Henri-Irénée Marrou la definì "denominatore comune della nostra civiltà [occidentale]". In termini generali, la retorica può essere intesa come un metodo di organizzazione del linguaggio naturale, non simbolico, secondo un criterio per il quale ad una proposizione segua una conclusione. Lo scopo della retorica è la persuasione, intesa come approvazione della tesi dell'oratore da parte di uno specifico uditorio. Da un lato, la persuasione consiste in un fenomeno emotivo di assenso psicologico; per altro verso ha una base epistemologica: lo studio dei fondamenti della persuasione è studio degli elementi che, connettendo diverse proposizioni tra loro, portano a una conclusione condivisa, quindi dei modi di disvelamento della verità nello specifico campo del discorso. Sotto questo aspetto essa è, come nota Roland Barthes, un metalinguaggio, in quanto «discorso sul discorso».

La figura retorica (spesso anche semplicemente chiamata figura; in greco σχῆμα, schêma; in latino figura, da fingo, 'plasma'), in retorica, è, fin dalle sue forme classiche, qualsiasi artificio nel discorso volto a creare un particolare effetto. Si parla di "artificio" in quanto la figura rappresenta, soprattutto nel linguaggio poetico, una "deviazione", uno "scarto" rispetto al linguaggio comune: così le intende il maestro di retorica romano Marco Fabio Quintiliano (I secolo d.C.). Autori come il saggista francese Gérard Genette (in Figure, 1969) hanno evidenziato il paradosso che implica questa definizione, in quanto anche il linguaggio comune è intriso di deviazioni e scarti, con ampio uso delle figure. Dal canto suo, il saggista bulgaro Cvetan Todorov (in Ducrot-Todorov, Dizionario enciclopedico delle scienze del linguaggio, 1972) ha sottolineato come non ogni figura rappresenti una deviazione dal linguaggio comune (non sono tali, ad esempio, l'asindeto e il polisindeto). Nel complesso, a dispetto del chiaro senso dello scarto che le figure portano con sé, non è facile individuare la norma espressiva rispetto a cui la deviazione verrebbe esercitata.Fu comunque Gorgia da Lentini (V secolo a.C.) il primo ad individuare il ricorrere di espedienti formali nella cura della prosa ricercata, come l'isocolo, l'omoteleuto, l'antitesi. Cicerone (I secolo a.C.) parlò delle figure come di lumina ('luci'), flores ('fiori') e colores ('colori'), per il potere di illuminare il discorso e di attribuirgli varietà e vivacità.

L'epifora (dal greco epiphérō, «porto in aggiunta»), detta anche epistrofe (dal greco epistrophē, «rivolgimento, conversione») o anche desitio, conversio e reversio, è una figura retorica di ordine che consiste nel ripetere la stessa parola o le stesse parole o di egual significato alla fine di frasi o versi successivi, per rinforzare un concetto. È quindi particolarmente enfatica, data la maggiore enfasi naturalmente associata all'ultima parte del periodo. La figura retorica speculare è l'anafora, che consiste nel ripetere la stessa parola all'inizio della frase. L'anafora e l'epifora sono figure caratteristiche della deprecazione, della preghiera e dell'invocazione, in cui la domanda viene rafforzata dalla ripetizione. La figura retorica costituita dall'unione di un'anafora e di un'epifora è chiamata simploche o complexio. Epistrophy è anche il titolo di uno standard composto da Thelonious Monk, che contiene un'epifora musicale.

Il chiasmo o chiasma è la figura retorica in cui si crea un incrocio immaginario tra due coppie di parole, in versi o in prosa, con uno schema sintattico di AB, BA.

Record aggiornato il: 2025-11-27T01:10:32.261Z