- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Pubblicazione: Forte dei Marmi : Ed. Angiolina Nardini, [1900-1960]

Tipo di risorsa: grafica, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT

Fa parte di: [Cartoline dal Forte]

La Regata dei cetacei è la manifestazione velica annuale che si svolge nell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei. È aperta a tutti e a tutte le barche delle varie classi veliche.

Taranto (; Tarde - AFI: [ˈtardə] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 189 823 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia, situato sull'estremità nord occidentale della regione storico-geografica denominata Salento, nonché sull'estremità orientale della zona costiera denominata Arco ionico tarantino. Fu fondata dagli Spartani nell'VIII secolo a.C. col nome di Taras. La città, grazie alla sua posizione strategica al centro dell'omonimo golfo, alla fertilità del suo territorio e al commercio, divenne la più importante Polis della Magna Grecia e una tra le città di maggior rilievo in tutto il mondo antico, affermandosi come un fiorente centro culturale, economico e militare, che diede i natali a intellettuali del calibro di Archita, Aristosseno, Livio Andronico, Leonida ed Eraclide di Taranto nonché ad atleti le cui gesta divennero leggendarie in tutto il mondo greco, come Icco e il cosiddetto Atleta di Taranto. All'apice del suo sviluppo, raggiunse l'egemonia sulle altre colonie greche del Sud Italia e venne scelta come sede della lega italiota. Fu l'ultima città magnogreca a cadere in seguito all'espansione di Roma, non prima di aver ingaggiato con essa le cosiddette guerre pirriche, un conflitto durato 5 anni. Pur sconfitta, continuò a esercitare una grandissima influenza culturale sul resto dell'Italia meridionale e sulla stessa Roma, entrando a far parte dell'immaginario collettivo del tempo come luogo contraddistinto da opulenza e da ingenti bellezze naturali, celebrate da Orazio e numerosi altri autori. Nel periodo normanno, divenne capitale del Principato di Taranto, che durante i suoi 377 anni di storia arrivò a comprendere la quasi totalità del Salento. Taranto dà il nome alla specie Lycosa tarantula (ragno lupo), un tempo molto comune nelle campagne locali, cui si devono i termini tarantella e tarantismo, nonché la parola tarantola, usata oggi per indicare i noti ragni della famiglia Theraphosidae. È soprannominata la Città dei due mari, per la sua peculiare posizione a cavallo di mar Grande e mar Piccolo. Nel primo, nei pressi delle Isole Cheradi, antistanti la città, vive e prospera una storica popolazione di delfini e altri cetacei; nel secondo è praticata da secoli e in larga scala la mitilicoltura, i cui prodotti sono noti a livello mondiale per la loro unicità. La città è sede dell'Arsenale marittimo della Marina Militare, dell'Ilva, uno tra i maggiori complessi industriali d'Europa per la produzione dell'acciaio, e del Museo archeologico nazionale MArTA, che è tra i musei più importanti d'Italia.

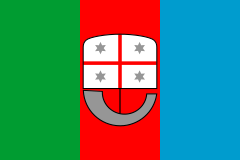

La Liguria (AFI: /liˈɡurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale di 1 515 500 abitanti, con capoluogo Genova. È bagnata a sud dal Mar Ligure, a ovest confina con la Francia (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), a nord con il Piemonte e con l'Emilia-Romagna e a sud-est con la Toscana. La regione fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. I confini della regione amministrativa attuale, coincidono in gran parte con l'area governata dalla Repubblica di Genova, e sono stati raggiunti nel 1859-1860, quando le provincie di Genova e Porto Maurizio arrivarono a un'estensione simile a quella della regione attuale. Il termine "Liguria" per indicare questa area si affermò più tardi, infatti fino a tutto il '700 e buona parte del '800, fu "genovesato" il nome utilizzato per indicare il territorio della repubblica marinara, e i suoi abitanti chiamavano se stessi "genovesi". Liguria invece, fino a quel tempo era una parola del linguaggio erudito, ed era usata per indicare una regione dell'epoca romana, più estesa dell'attuale Liguria, di cui l'odierna regione con capoluogo Genova costituiva solo una parte. Fino al 1860 la circoscrizione amministrativa della Liguria, facente parte dal 1815 del Regno di Sardegna, comprendeva anche la Provincia di Nizza Marittima, ceduta poi alla Francia a seguito del Trattato di Torino del 24 marzo 1860 con l'eccezione del circondario di Sanremo e di quello di Porto Maurizio, entrati a far parte del Regno d'Italia. Secondo un luogo comune, la Liguria sarebbe stretta tra il mare e le catene montuose delle Alpi e dell'Appennino: di conseguenza la regione potrebbe essere ridotta a due fasce costiere, ad est e a ovest di Genova: la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante. In realtà, la Liguria comprende anche grandi porzioni di territorio tributarie del bacino del Po a nord del crinale alpino-appenninico (circa il 28% della superficie regionale appartiene al bacino padano) e quasi tutto il retroterra marittimo, il lungo tratto di litorale compreso tra gli storici confini con la Francia (Rio San Luigi presso Grimaldi di Ventimiglia) e la bassa valle del Magra nei dintorni di Sarzana e Aulla (MS): questo confine orientale appare tuttavia meno definito, poiché coincide solo in parte con il basso corso del fiume Magra e include parte della piana litoranea di Luni. A un criterio amministrativo (secondo cui sarebbe da considerare amministrativamente ligure almeno tutto ciò che è posto a sud del crinale alpino-appenninico nel tratto Grimaldi-Mortola/Passo del Bracco) si sottraggono alcune aree marginali del territorio della Liguria "fisica", che per ragioni storico-politiche appartengono ad altre amministrazioni regionali o statali; è il caso della media e alta Val Roia (a lungo contesa tra Repubblica di Genova, Ducato di Provenza e Ducato di Savoia e ora amministrativamente francese, dopo essere stata ligure e piemontese) e delle alte valli dei torrenti Pennavaira e Neva (con i borghi di Alto, Caprauna e Cerisola che, pur rimanendo nella sfera di influenza economico-commerciale della città di Albenga, sono stati lungamente controllati dal Ducato di Savoia e poi inclusi nella Provincia di Cuneo). Alla Liguria è legato storicamente e linguisticamente l'Oltregiogo in provincia di Alessandria con Novi Ligure, Ovada, Arquata Scrivia che comprende parte delle valli Orba, Lemme, Scrivia, Borbera e Spinti. L'Oltregiogo fu parte della Repubblica di Genova fino al 1797, poi della Repubblica Ligure fino al 1805 e dopo la restaurazione della Provincia di Novi, parte della Divisione di Genova. Venne annesso al Piemonte dopo il decreto Rattazzi del 1859. L'isola di Capraia fu parte della Liguria fino al 1925 e dell'Arcidiocesi di Genova fino al 1977. La Liguria è una regione di grande richiamo turistico per le sue bellezze antropiche e naturali, tra le quali spiccano - a ponente - la Riviera dei Fiori e - a levante - Portofino, le Cinque Terre e Porto Venere.

Viareggio è un comune italiano di 60 241 abitanti della provincia di Lucca in Toscana. Viareggio è conosciuta, oltre per l'attività cantieristica come località di turismo balneare, per la pesca, per la floricultura e per il Carnevale, nato nel 1873. La città è un attivo centro industriale e artigianale, soprattutto nel campo della cantieristica navale, da tempo conosciuta in tutto il mondo. Viareggio è nota anche in ambito storico-religioso (tra le vicende più significative quelle di Sant'Antonio Maria Pucci e di Clelia Merloni) ed è sede di molti premi e manifestazioni tra i quali il Premio letterario Viareggio Répaci, istituito nel 1929, il Premio Viareggio Sport, istituito nel 1985, e il Torneo Mondiale Coppa Carnevale di Viareggio, istituito nel 1949. È inoltre da ricordare il Festival Gaber, in memoria di Giorgio Gaber, al quale partecipano artisti di spicco del panorama musicale italiano.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2025-11-09T03:19:32.876Z