- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Firenze (AFI: /fiˈrεnʦe/; ; in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche Fiorenza, /fjoˈrɛnʦa/) è una città italiana di 361 841 abitanti, capoluogo della Toscana e centro della città metropolitana; è il primo comune della regione per popolazione, cuore dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia. Nel Medioevo è stata un importante centro artistico, culturale, commerciale, politico, economico e finanziario; nell'età moderna ha ricoperto il ruolo di capitale del Granducato di Toscana dal 1569 al 1859 che, con il governo delle famiglie dei Medici e dei Lorena, divenne uno degli stati più ricchi e moderni. Le varie vicissitudini politiche, la potenza finanziaria e mercantile e le influenze in ogni campo della cultura hanno fatto della città un crocevia fondamentale della storia italiana ed europea. Nel 1865 Firenze fu proclamata capitale del Regno d'Italia (seconda, dopo Torino), mantenendo questo status fino al 1871, anno che segna la fine del Risorgimento. Importante centro universitario e patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1982, è considerata luogo d'origine del Rinascimento – la consapevolezza di una nuova era moderna dopo il Medioevo, periodo di cambiamento e "rinascita" culturale e scientifica – e della lingua italiana grazie al volgare fiorentino usato nella letteratura. È universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura, nonché rinomata tra le più belle città del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei tra cui il Duomo, Santa Croce, Santa Maria Novella, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Di inestimabile valore i lasciti artistici, letterari e scientifici di geni del passato come Petrarca, Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo, Giotto, Cimabue, Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, Lorenzo de’ Medici, Machiavelli, Galileo Galilei e Dante Alighieri, che fanno del centro storico di Firenze uno dei luoghi con la più alta concentrazione di opere d'arte al mondo. La ricchezza del patrimonio storico-artistico, scientifico, naturalistico e paesaggistico rendono il centro e le colline circostanti un vero e proprio "museo diffuso".

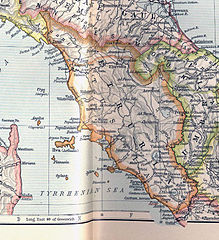

La Toscana (AFI: /tosˈkana/) è una regione italiana a statuto ordinario di 3 676 116 abitanti, situata nell'Italia centrale, con capoluogo Firenze. Confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche e l'Umbria, a sud con il Lazio. Ad ovest, i suoi 397 km di coste continentali sono bagnati dal Mar Ligure nel tratto centro-settentrionale tra Carrara (foce del torrente Parmignola, confine con la Liguria) e il Golfo di Baratti; il Mar Tirreno bagna invece il tratto costiero meridionale tra il promontorio di Piombino e la foce del Chiarone, che segna il confine con il Lazio.Il capoluogo regionale è Firenze, la città più popolosa (382 000 abitanti), nonché principale fulcro storico, artistico ed economico-amministrativo; le altre città capoluogo di provincia sono: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Amministra anche le isole dell'Arcipelago Toscano, oltre ad una piccola exclave situata entro i confini dell'Emilia-Romagna, in cui sono situate alcune frazioni del comune di Badia Tedalda. Il nome è antichissimo e deriva dall'etnonimo usato dai Latini per definire la terra abitata dagli Etruschi: "Etruria", trasformata poi in "Tuscia" e poi in "Toscana". Anche i confini della odierna Toscana corrispondono in linea di massima a quelli dell'Etruria antica, che comprendevano anche parti delle attuali regioni Lazio e Umbria, fino al Tevere. Fino al 1861 è stata un'entità indipendente, nota con il nome di Granducato di Toscana con una enclave costituita dalla Repubblica e poi Ducato di Lucca. Da allora ha fatto parte del Regno di Sardegna, del Regno d'Italia e successivamente della Repubblica Italiana. In epoca granducale aveva anche un inno, composto dal fiorentino Egisto Mosell ed intitolato La Leopolda. La festa regionale, istituita nel 2001, ricorre il 30 novembre, nel ricordo del suddetto giorno del 1786 in cui furono abolite la pena di morte e la tortura nel Granducato di Toscana, primo Ordinamento al mondo ad abolire legalmente la pena di morte.

La storia di Firenze riguarda le vicende storiche relative a Firenze, città dell'Italia centrale.

La storia dell'arte è la teoria e la storia che studia la nascita e il progresso delle espressioni artistiche, attraverso un punto di vista metodologico filosofico ed estetico oltre che semiotico - cognitivo e letterario, con particolare riguardo ai fenomeni distintivi. Nell'arco dei secoli si è formalizzata come ricerca di conoscenze, tecniche e descrizioni, utili alla comprensione delle più varie forme artistiche. Le prime descrizioni autentiche compaiono in testi greci antichi (Pausania) e romani (Plinio il Vecchio). In quanto disciplina teorica si occupa dei principi estetici e storici della funzione estetica, della costituzione e delle variazioni di forme, degli stili e dei concetti trasmessi attraverso opere d'arte. Una grande divisione, tra arte e tecnica, nasce nell'Accademia platonica, a contrasto delle forme ibride di imitazione. Nel corso delle importanti egemonie culturali, il punto di vista dello storico dell'arte, è stato omologato alla ricerca e diffusione di canoni operativi. Nella sua veste di ricerca stilistica e biografica, essa adotta i criteri della filosofia e della storia letteraria, così come della psicologia evolutiva e della critica d'arte. Solo dopo la metà dell'Ottocento, l'interesse della sociologia, per studi psicologici e letterari, ha comportato un orientamento verso la comprensione del fenomeno artistico dal punto di vista dei fenomeni sociali coinvolti. In questo quadro scientifico di studi contemporanei, è stato possibile completare la ricerca da un punto di vista sociopedagogico e psicopedagogico, con teorie sulla "formatività" (Pereyson) e sull'apporto dei musei, delle gallerie e degli archivi pubblici e privati, messi in luce dalla critica contemporanea. La storia dell'arte è intesa anche come rispetto delle sistematicità che essa contiene e contribuisce a far conoscere, mediando tra conservazione, innovazione culturale e industriale. Opere unitarie sulla personalità artistica ottengono l'ambito riconoscimento di ricomporre la teoria e la tecnica delle arti. Si pensi al saggio di Benvenuto Cellini. Uno dei successivi maggiori contributi, nasce con l'esperienza vivida dei manieristi al seguito di Michelangelo Buonarroti: Giorgio Vasari comprese la necessità di raccogliere le testimonianze letterarie e critiche, concrete e collezionistiche, tecniche e diaristiche proprie degli artisti e quindi raccolse utili informazioni allo scopo di tracciare la fortuna delle opere e degli artisti. Facendo così intese riportare la tradizione culturale italiana a partire da Giotto, costituendo un modello, presumibilmente derivato dall'arte greca, della maniera, affrancandola dall'ambito servile in cui era collocata per essere considerata un'arte libera alla pari con il lavoro intellettuale. La sua raccolta, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, permette di riconoscere la continuità dello stile e la necessità critica di un giudizio sull'arte e sull'architettura, ha innovato nello stile, ha dato un'impronta negli studi, almeno fino a Federico Zeri. La funzione di queste raccolte, pubblicate a mezzo stampa, ebbe colorazioni diverse. Marco Boschini, scriverà con un lessico veneziano, il modo di interpretare la pittura, in una Venezia aperta al riconoscimento e al mercato internazionale, non di meno con intenzioni allegoriche e istruttive dal punto di vista culturale e morale. In Italia, si sono percorse influenze profonde, ancorate a principi teorici: dalla storia della religione, all'evoluzione dei concilii, dalla manifestazione di opere pubbliche alla realizzazione di scuole, motivo per cui, una storia dell'arte, può avere come suo ancoramento intrinseco, una vocazione dal tratto antropologico culturale propria. Il metodo dello storico dell'arte, in sintesi, deve potersi avvicinare a quello del sociologo e semiotico visivo pur rappresentando conoscenze evolutive proprie e accostandosi al metodo filosofico e naturalistico delle scienze. In quanto disciplina, deve occuparsi di tutte le forme artistiche, potersi specializzare e ricoprire quindi una veste scientifica propria per poter essere trasmessa. L'aspetto approfondito del bene culturale, così come le conoscenze di opere e di autori, in particolare in pittura, in scultura e in architettura, sono il fondamento degli studi accademici, specialistici e di ricerca. Inoltre, come ogni altra disciplina storica e umanistica, la storia dell'arte è soggetta ad un'opera di interpretazione e riconoscimento critico ed è soggetta al metodo storiografico progressivo. Lo studio dei contesti, degli antefatti, delle condizioni ambientali e dei mutamenti, della collocazione e della condizione della conservazione, in cui un'opera è stata concepita, realizzata, recepita e studiata, nonché della committenza e dei materiali, è parte integrante sia per la comprensione del significato, delle funzioni tipiche dell'opera, sia del percorso artistico e del valore dell'opera. A queste competenze si aggiungono la museografia e il restauro del bene culturale. Anche su questo piano, la storia dell'arte, deve poter cercare le analogie e le differenze comprese nell'opera, dal punto di vista dei legami con altre scienze, degli usi e dei costumi, nell'impegno complessivo di partecipare allo sviluppo democratico e alla conoscenza in genere. La "descrizione analitica" (ékphrays) del formarsi delle opere d'arte, e delle opere stesse, permette di affrontare tematiche di vasta portata: i ricettari, i trattati, i dizionari monografici, del disegno e del colore, sia tecnici che a glosse, favoriscono la divulgazione della storia delle arti, e rendono possibile una competenza settoriale, uno studio distintivo in Arti maggiori e Arti minori nel rispetto del ritrovamento. Con il contributo dell'archeologia, le opere d'arte possono essere studiate e descritte approfondendo aspetti ragionati che la costituiscono: dalle osservazioni presemiotiche e meno intenzionali, dai materiali alla conoscenza strutturata, dobbiamo il formarsi di settori propri: iconologia, iconografia, allegoria e simbolo, che di volta in volta hanno arricchito la letteratura artistica, favorendo il nascere di correnti di pensiero (ut pictura poïesis). Lo studio delle opere del passato, soprattutto se appartenenti a culture distanti, porta, in particolar modo, alla conoscenza e al rispetto di codici culturali e filosofici ai quali le opere fanno riferimento. Lo studio articolato delle invenzioni e delle scoperte, in storia e storia dell'arte, porterebbe ai significati teorici stessi delle opere d'arte ritenute maggiori. L'arte, afferma Edgar Wind, è sottoposta a principi regolativi universali, educare con l'arte, significa concedere all'espressione e al contenuto artistici, uno statuto normativo e progettuale proprio, che attinge alla forma stessa dei linguaggi dei primordi che hanno permesso la formazione del gusto, dell'estetica e dell'etica nelle varie epoche. I contributi degli storici dell'arte, non possono che provenire da spontanee costruzioni professionali, nozioni, competenze, disposizioni che restituite ne favoriscono l'accesso, tuttavia nel corso del Novecento sono nati veri e propri istituti di eccellenza. Ad esempio il Warburg Institute di Londra, si è occupato dell'orientamento religioso, allegorico e astrologico delle opere d'arte. Con la didattica museale si esprime un concetto affine, quello del significato dell'esperienza diretta del fare artistico accanto alla fruizione estetica del sapere, si favorisce la conoscenza individuale del valore estetico dell'opera d'arte. Le correnti strutturaliste e costruttiviste, linguistiche e psicologiche, hanno orientato la pedagogia artistica sulle direzioni di senso, legate alla comprensione delle procedure artistiche tecniche. Alcuni sviluppi autorialiAlois Riegl, 1893, Stilfragen (tr. in it. Problemi di stile); Spätrömiche Kunstindustrie, 1901 (tr. in it. Arte industriale della tarda romanità Arnold Hauser evoluzione dell'arte (sociologo dell'arte) F. Wickhoff narrazione continua Heinrich Wölfflin leggi della visione figurazione Max Dvořák situazione spirituale rispecchiata Julius von Schlosser apporti strutturalisti Carlo Brandi semiologia e arte Benedetto Croce il soggetto del fare artistico è inseparabile dall'opera e irriducibile allo stile N. Ivanoff il carattere di una narrazione dello sbocciare successivo e imprevedibile di maniere e stili J. J. Winckelmann adotta il concetto classico di storia e cerca di ricostruire l'essenza dell'arte che a suo avviso non dipende dalla storia personale degli artisti L. Lanzi le singole maniere nel particolare stile di ciascun artista ma dichiara di non essere interessato a ridurre la storia dell'arte a tratti permanenti, come farebbe una scienza naturale, aprendo lo studio alle forme visive e alle scuole ▪︎ J. D. Fiorillo ▪︎ J. B. Seroux D'Agincourt ▪︎ L. Cicognara ▪︎ F. Kugler ▪︎ A. Springer ▪︎ P. Selvatico ▪︎ G. B. Cavalcaselle ▪︎ J. A. Crowe ▪︎ L. Moretti ▪︎ A. Venturi ▪︎ R. Longhi ▪︎ P. Toesca ▪︎ B. Berenson Storia dell'arte senza nomi A. Hauser Storia dello stile H. Wölfflin Storicismo N. Pevsner per lo sviluppo di una sintesi Luigi Grassi, Mario Pepe - Dizionario di arte. Termini, movimenti e stili dall'antichità a oggi. Torino, UTET, 2003 ISBN 8877508450Si configura in tal modo la centralità dell'insegnamento di tale disciplina, impartita nelle scuole secondarie di primo grado e nei licei.

Il Granducato di Toscana fu un antico Stato italiano esistito per duecentonovanta anni, tra il 1569 e il 1859, costituito con bolla emessa da papa Pio V il 27 agosto 1569, dopo la conquista della repubblica di Siena da parte della dinastia dei Medici, reggitori della Repubblica di Firenze, nella fase conclusiva delle guerre d'Italia del XVI secolo. Fino alla seconda metà del XVIII secolo fu uno stato confederale costituito dal Ducato di Firenze (detto "Stato vecchio") e dallo Stato Nuovo di Siena, in unione personale nel granduca. Il titolo traeva origine da quello del Ducato di Tuscia, poi Marca di Tuscia e quindi Margraviato di Toscana, titolo giuridico di governo del territorio di natura feudale in epoca longobarda, franca e post-carolingia. Dopo l'estinzione della dinastia medicea, nel 1737 subentrò la dinastia degli Asburgo-Lorena, che resse le sorti del granducato sino all'unità d'Italia, pur con l'interruzione dell'epoca napoleonica. Tra il 1801 ed il 1807, infatti, Napoleone Bonaparte occupò la Toscana e l'assegnò alla casata dei Borbone-Parma col nome di regno d'Etruria. Col crollo dell'impero napoleonico nel 1814, venne restaurato il granducato. Nel 1859 la Toscana venne occupata dalle truppe del regno di Sardegna e divennero note col nome di Province dell'Italia Centrale. La Toscana venne formalmente annessa al regno sardo nel 1860, come parte del processo di unificazione nazionale, con un referendum popolare che sfiorò il 95% dei si.

L'arte africana è l'arte prodotta nel continente africano, dalla nascita dell'uomo all'età contemporanea. Benché molto variegata, l'arte dell'Africa è spesso accomunata da un forte senso religioso, legato allo spiritualismo delle differenti fedi locali. I colori maggiormente impiegati sono il rosso, simbolo della fecondità e della vita, il bianco ed il nero, rappresentando la vita eterna e l'oscurità. Agli inizi del XX secolo molti artisti europei d'avanguardia cominciarono a riunire maschere e statue africane: generalmente tralasciarono i tratti simbolici espressivi il mito religioso e l'ideologia ed interpretarono soltanto il loro aspetto esteriore, l'estetica dei piani e dei volumi. Generalmente la rappresentazione del mito non è consistita in un'immagine fantasiosa della divinità, ma piuttosto in figure reali, che comprendono quelle ancestrali, oppure nelle maschere, usate nei riti protettivi dalle difficoltà della vita e nelle funzioni civili. Gli esponenti del movimento fauvista come André Derain, Henri Matisse e Maurice de Vlaminck furono i primi ammiratori dell'arte africana. Da allora l'influenza di questa arte determinerà in maniera definitiva qualsiasi tentativo di rinnovamento plastico. Le "Arti Negre", termine col il quale venivano identificate in generale le arti tribali provenienti dal continente africano e da quello oceanico, avviarono nella prima metà del XX secolo, una serie di polemiche tra artisti e storici dell'arte europea, favorendo presto un inevitabile processo di rivoluzione nelle arti plastiche. La ricerca di nuove soluzioni prospettiche ispirata da correnti come il Cubismo, l'Espressionismo tedesco, il Futurismo italiano e il Fauvismo francese trovò nell'Arte Africana un insegnamento di vitale importanza. In particolare il Cubismo, desideroso di emanciparsi dagli schemi classici di rappresentazione, e nell'essenziale preoccupazione di organizzare i volumi per esprimere un nuovo senso di 'tridimensionalità' nell'opera, trova nella plastica africana quel concetto di equilibrio, che lontano da una logica estetica , si accorda ad un intimo ordine logico, in una armoniosa unità delle parti. Le mostre universali sul colonialismo di Bruxelles del 1897, quella di Parigi del 1907(e successivamente nel 1917 e 1919), avevano influenzato i più importanti artisti europei, invogliandoli a collezionare oggetti africani come fonte di ispirazione per la realizzazione di nuove opere. Primo fra tutti, Pablo Picasso, il quale visitando le numerose mostre, aveva subìto inevitabilmente il fascino magnetico delle 'maschere-feticcio' provenienti dal continente nero, ma prima ancora Henri Matisse, tra i Fauve il primo ad avere riconosciuto nell'arte nera una forza ed un'essenza formale di estremità assoluta. Presto anche in Italia nasce l'esigenza di superare le Avanguardie storiche, per ritornare alla tradizione, semplificando gli schemi attraverso una sintesi primitiva che prendeva spunto proprio dall'arte nera.

L'accademia di belle arti, in Italia, è una tipologia di istituzione di alta cultura (istituto universitario), parte del comparto universitario dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), dedicato all'arte visiva, all'arte applicata e alla storia dell'arte. Le accademie possono rilasciare diplomi accademici di primo livello (laurea) e di secondo livello (laurea magistrale) mentre il previgente ordinamento, ai fini dei pubblici concorsi e dell'insegnamento, è equiparato sia ai diplomi accademici di secondo livello sia alle attuali lauree magistrali universitarie. La prima accademia d'arte del mondo fu quella istituita a Firenze da Giorgio Vasari nel 1563.

Nella sua storia, la città di Firenze conobbe periodi in cui la sua forma di governo fu quella di una Repubblica. La repubblica era governata da un consiglio noto come Signoria. La signoria era scelta dal gonfaloniere (sovrano titolare della città), eletto ogni due mesi dai membri delle corporazioni fiorentine.Durante il XII e il XIII secolo il potere economico e politico della città crebbe costantemente, in questo periodo le famiglie mercantili della Repubblica riuscirono a ottenere anche i monopoli bancari papali e divennero esattori delle tasse per il papa in tutta Europa. Poco prima della metà del XIV secolo, Firenze era diventata una metropoli, rendendola una delle più grandi città d'Europa.La famiglia Medici ottenne il governo della città nel 1434 sotto Cosimo de' Medici. I Medici mantennero il controllo di Firenze fino al 1494, poi Giovanni di Lorenzo de' Medici riconquistò la repubblica nel 1512. Papa Clemente VII, lui stesso un Medici, nominò il suo parente Alessandro de' Medici primo "Duca di Firenze", trasformando così la Repubblica in una monarchia ereditaria.

La Storia della Toscana abbraccia un lunghissimo periodo di tempo, che spazia dal II millennio a.C. ai giorni nostri.

La storia della pittura è una branca della storia dell'arte che si occupa di dipinti e, più in generale, di opere d'arte bidimensionali realizzate con tecniche legate al disegno e alla stesura di colori. Dalla preistoria fino al mondo contemporaneo, ha rappresentato una continua tradizione tra le più diffuse e significative nell'ambito delle arti figurative, che abbraccia un po' tutte le culture e i continenti. Fino al XX secolo, in Europa e nei paesi da essa influenzati, la rappresentazione pittorica ha avuto principalmente soggetti "figurati", cioè rappresentanti caratteristiche e attività umane, tutt'al più temi religiosi, simbolici e trascendenti, mentre nel XX secolo si sono sviluppati approcci più astratti e concettuali, con la sperimentazione di nuove tecniche in ricerca di nuovi orizzonti. Lo sviluppo della pittura orientale ha avuto un corso proprio, parallelo a quello occidentale, non senza però punti di contatto, soprattutto a partire dell'evo moderno. L'arte africana, islamica, indiana, cinese, e giapponese hanno avuto tutte influenze significative sull'arte occidentale e viceversa.

San Gimignano (AFI: /sanʤimiɲˈɲano/) è un comune italiano di 7 743 abitanti della provincia di Siena in Toscana. Per la caratteristica architettura medievale del suo centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il sito di San Gimignano, nonostante alcuni ripristini otto-novecenteschi, è per lo più intatto nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età comunale. Concesso con Regio Decreto del 29 aprile 1936, San Gimignano si fregia del titolo di città.

La Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea è un museo statale italiano con sede a Roma. Custodisce la più completa collezione dedicata all'arte italiana e straniera dal XIX secolo a oggi. Tra dipinti, disegni, sculture e installazioni, le quasi 20.000 opere della raccolta sono espressione delle principali correnti artistiche degli ultimi due secoli, dal neoclassicismo all'impressionismo, dal divisionismo alle avanguardie storiche dei primi anni del Novecento, dal futurismo e surrealismo, al più cospicuo nucleo di opere di arte italiana tra gli anni ’20 e gli anni ’40, dal movimento di Novecento alla cosiddetta scuola romana. È di proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali, che dal 2014 la ha annoverata tra gli istituti museali dotati di autonomia speciale.

La Porcellana Ginori a Doccia è stata una delle più prestigiose manifatture di porcellana europea. Nasce per volontà del marchese Carlo Ginori nel 1737, in una villa di sua proprietà a Doccia (oggi inglobata in Sesto Fiorentino). I discendenti di Carlo Ginori continueranno ad esserne i proprietari e a dirigerla fino al 1896, quando avverrà la fusione con la Soc. Ceramica Richard di Milano. "Lo sviluppo artistico della Manifattura di Doccia si presenta particolarmente articolato e [...] specchio delle differenti situazioni storiche e culturali che si avvicendarono nella storia della Toscana nell'arco di circa centocinquanta anni, dalla caduta degli ultimi Medici agli anni di Firenze Capitale."

I Macchiaioli sono stati un gruppo di artisti attivi principalmente in Toscana nella seconda metà dell'800. Questo periodo durò dal 1855 al 1867.

Livorno (pronuncia: [liˈvorno], ) è un comune italiano di 156 299 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Terza città della regione per popolazione (dopo Firenze e Prato), ospita da sola quasi la metà degli abitanti della propria provincia; con i comuni limitrofi di Pisa e Collesalvetti costituisce inoltre un vertice di un "triangolo industriale", la cui popolazione complessiva ammonta a oltre 260 000 abitanti. È situata lungo la costa del Mar Ligure ed è uno dei più importanti porti italiani, sia come scalo commerciale sia come scalo turistico, centro industriale di rilevanza nazionale, da tempo in declino, tanto da essere riconosciuta nel 2015 come "area di crisi industriale complessa". Tra tutte le città toscane è solitamente ritenuta la più moderna, sebbene nel suo territorio siano presenti diverse testimonianze storiche, artistiche e architettoniche sopravvissute ai massicci bombardamenti della seconda guerra mondiale e alla successiva ricostruzione. La città, notevolmente sviluppatasi dalla seconda metà del XVI secolo per volontà dei Medici prima e dei Lorena in seguito, fu importante porto franco frequentato da numerosi mercanti stranieri, sede di consolati e compagnie di navigazione. Ciò contribuì ad affermare, sin dalla fine del Cinquecento, i caratteri di città multietnica e multiculturale per eccellenza, dei quali sopravvivono importanti vestigia, quali chiese e cimiteri nazionali, palazzi, ville e opere di pubblica utilità indissolubilmente legate ai nomi delle importanti comunità straniere che frequentarono il porto franco fino alla seconda metà dell'Ottocento. Questa vocazione internazionale portò a identificare la città come Leghorn nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America, Livourne in Francia, Liorna in Spagna, ecc., analogamente alle più importanti capitali di stato dell'epoca. Tra il XIX secolo e i primi anni del Novecento, parallelamente all'avvio del processo di industrializzazione, Livorno fu anche una meta turistica di rilevanza internazionale per la presenza di rinomati stabilimenti balneari e termali, che conferirono alla città l'appellativo di Montecatini al mare. Livorno è sede dell'Accademia navale della Marina Militare, del comando e di due reggimenti della Brigata paracadutisti "Folgore" dell'Esercito Italiano, del 1º Reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania", del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" inquadrato nelle forze speciali dell'Esercito Italiano e del Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri; inoltre è sede di Direzione Marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Il Rinascimento nacque ufficialmente a Firenze, città che viene spesso indicata come la sua culla. Questo nuovo linguaggio figurativo, legato anche a un diverso modo di pensare l'uomo e il mondo, prese le mosse dalla cultura locale e dall'umanesimo, che già nel secolo precedente era stato portato alla ribalta da personalità come Francesco Petrarca o Coluccio Salutati. Le novità, proposte nei primissimi anni del XV secolo da maestri quali Filippo Brunelleschi, Donatello e Masaccio, non furono immediatamente accolte dalla committenza, anzi rimasero almeno per un ventennio un fatto artistico minoritario e in larga parte incompreso, a fronte dell'allora dominante gotico internazionale. In seguito il Rinascimento divenne il linguaggio figurativo più apprezzato e iniziò a trasmettersi anche alle altre corti italiane (prime fra tutte quella papale di Roma) e poi europee, grazie agli spostamenti degli artisti. Lo stile del Rinascimento fiorentino, dopo i primordi del primo ventennio del Quattrocento, si diffuse con entusiasmo fino alla metà del secolo, con esperimenti basati su un approccio tecnico-pratico; la seconda fase ebbe luogo all'epoca di Lorenzo il Magnifico, dal 1450 circa fino alla sua morte nel 1492, e fu caratterizzata da una sistemazione più intellettualistica delle conquiste. Segue un momento di rottura, dominato dalla personalità di Girolamo Savonarola, che segna profondamente molti artisti convincendoli a un ripensamento delle loro scelte. L'ultima fase, databile tra il 1490 e il 1520, è detto Rinascimento "maturo", e vede la presenza a Firenze di tre geni assoluti dell'arte, che tanto influenzarono le generazioni a venire: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio. Per il periodo successivo si parla di Manierismo.

La Galleria degli Uffizi è un museo statale di Firenze, che fa parte del complesso museale denominato Gallerie degli Uffizi e comprendente, oltre alla suddetta galleria, il Corridoio Vasariano, le collezioni di Palazzo Pitti e il Giardino dei Boboli, che insieme costituiscono per quantità e qualità delle opere raccolte uno dei più importanti musei del mondo. Vi si trovano la più cospicua collezione esistente di Raffaello e Botticelli, oltre a nuclei fondamentali di opere di Giotto, Tiziano, Pontormo, Bronzino, Andrea del Sarto, Caravaggio, Dürer, Rubens ed altri ancora. Mentre a Palazzo Pitti si concentrano le opere pittoriche del Cinquecento e del Barocco (spaziando da Giorgione a Tiziano, da Ribera a Van Dyck), ma anche dell'Ottocento e Novecento italiano, il corridoio Vasariano ospitava fino al 2018 parte della Collezione di Autoritratti (oltre 1.700), che prossimamente sarà ospitata nella Galleria delle Statue e delle Pitture. Il museo ospita una raccolta di opere d'arte inestimabili, derivanti, come nucleo fondamentale, dalle collezioni dei Medici, arricchite nei secoli da lasciti, scambi e donazioni, tra cui spicca un fondamentale gruppo di opere religiose derivate dalle soppressioni di monasteri e conventi tra il XVIII e il XIX secolo. Divisa in varie sale allestite per scuole e stili in ordine cronologico, l'esposizione mostra opere dal XII al XVIII secolo, con la migliore collezione al mondo di opere del Rinascimento fiorentino. Di grande pregio sono anche la collezione di statuaria antica e soprattutto quella dei disegni e delle stampe che, conservata nel Gabinetto omonimo, è una delle più cospicue ed importanti al mondo. Nel 2019 ha registrato 2.361.732 visitatori (dati Mibact).

L'Opificio delle pietre dure ha sede a Firenze in Via degli Alfani, 78 ed è un istituto centrale dipendente dalla Direzione generale educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La attività operativa e di ricerca dell'Opificio si esplica nel campo del restauro, della manutenzione delle opere d'arte e dell'insegnamento del restauro. Il diploma che rilascia l'Opificio è equiparato al diploma di laurea magistrale. L'Opificio è, assieme all'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro e all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, uno degli istituti più importanti e rinomati nel campo del restauro, non solo al livello nazionale, ma anche internazionale.

Mario Mariotti (Montespertoli, 21 settembre 1936 – Firenze, 29 marzo 1997) è stato un artista italiano.

Scandicci è un comune italiano di 50 694 abitanti della città metropolitana di Firenze in Toscana, conosciuto come Casellina e Torri fino al 1929. Sorge nell'area collinare a ovest di Firenze, e di tutti i comuni facenti parte dell'hinterland fiorentino è quello che presenta una maggiore continuità urbanistica col capoluogo, con il quale non esiste soluzione di continuità.

La Triennale di Milano ospitata all'interno del Palazzo dell'Arte, è un'istituzione culturale internazionale che produce mostre, convegni ed eventi di arte, design, architettura, moda, cinema, comunicazione e società. Organizza mostre di grande visibilità e attenzione come quelle dedicate all'arte contemporanea, agli architetti e designer di fama nazionale e internazionale, ai grandi stilisti che hanno cambiato il gusto e il costume, ai temi sociali. Dal 2007 è sede del Triennale Design Museum un museo che cambia, attento alla storia e all'intero sistema del design (imprese, distretti produttivi, territorio, ricerca, editoria e formazione). Dal 2011 ospita il Teatro dell'Arte, tra i più significativi del panorama milanese, nuovo punto di riferimento per progetti culturali e arti performative.

Giorgio Vasari (Arezzo, 30 luglio 1511 – Firenze, 27 giugno 1574) è stato un pittore, architetto e storico dell'arte italiano. Vasari ebbe una vastissima rosa di interessi: fu infatti un pittore dallo spiccato gusto manierista, un architetto di certo pregio (realizzò il palazzo della Carovana a Pisa e il complesso fiorentino degli Uffizi) e infine eccelso storiografo. Il nome del Vasari, infatti, è legato in modo indissolubile a Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, una serie di biografie nella quale egli copre l'intero canone artistico teso fra Trecento e Cinquecento.

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Il Rinascimento si sviluppò in Italia tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età Moderna in un arco di tempo che va dall'inizio del quindicesimo secolo, fino alla fine del sedicesimo secolo. I suoi limiti cronologici conoscono ampie differenze tra discipline ed aree geografiche.Vissuto dalla maggior parte dei suoi protagonisti come un'età di cambiamento, maturò un nuovo modo di concepire il mondo e se stessi, sviluppando le idee dell'umanesimo, nato in ambito letterario nel quattordicesimo secolo per il rinato interesse degli studi classici, per opera soprattutto di Francesco Petrarca, e portandolo a influenzare per la prima volta anche le arti figurative e la mentalità corrente.

Prato è un comune italiano di 193 809 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. È la seconda città della Toscana per popolazione. Fino al 1992, anno della costituzione dell'omonima provincia, è stato il comune non capoluogo di provincia più popolato d'Italia. La piana pratese fu abitata fin dall'epoca etrusca, ma la nascita della città vera e propria si fa risalire, generalmente, al X secolo, quando si hanno notizie di due centri abitati contigui ma distinti, Borgo al Cornio e Castrum Prati, che si fusero durante il secolo successivo. Nell'economia pratese la produzione tessile ha sempre svolto un ruolo di primissimo piano fin dall'epoca medievale, come testimoniano i documenti del mercante Francesco Datini, ma è nell'Ottocento che Prato vide un impetuoso sviluppo industriale, che ne fa ancora oggi uno dei distretti più importanti a livello europeo. La città vanta attrattive storico-artistiche di grande rilievo, con un itinerario culturale che inizia dagli Etruschi per poi ampliarsi nel Medioevo e raggiungere l'apice con il Rinascimento, quando hanno lasciato le loro testimonianze in città artisti come Donatello, Filippo Lippi e Botticelli.

Sansepolcro (anticamente Burgus Sancti Sepulchri e Borgo Sansepolcro, da cui la forma vernacolare Bórgo, oggi diffusa, o Bòrgo secondo la fonetica più antica; in toscano Sansepólcro; erroneamente San Sepolcro o S. Sepolcro) è un comune italiano di 15 420 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana, al confine con Umbria e Marche, elevato a sede di diocesi e insignito del titolo di città il 17 settembre 1520 da papa Leone X e il cui gonfalone è decorato con medaglia d'argento al valor militare. È il centro più popoloso e capoluogo amministrativo della Valtiberina toscana. Libero comune prima e poi culla di cultura rinascimentale, ha dato i natali a famosi personaggi delle scienze, delle lettere e dell'arte quali Dionisio Roberti, Piero della Francesca, Matteo di Giovanni, Luca Pacioli, Raffaellino dal Colle, Cherubino Alberti e Santi di Tito. Posta a nord est di Arezzo sulle rive del Tevere, all'estremo est della Toscana, Sansepolcro svolge oggi il ruolo di luogo di riferimento economico e di integrazione culturale al crocevia di quattro regioni Toscana, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna e quale polo principale di una conurbazione che coinvolge anche il limitrofo comune di San Giustino, in provincia di Perugia. A Sansepolcro hanno sede il commissariato di Pubblica Sicurezza, la Compagnia dei Carabinieri, la brigata della Guardia di Finanza, la stazione dei Carabinieri forestali, l'Ufficio del Giudice di Pace, i Vigili del Fuoco (distaccamento di soli volontari sorto nel 1938), l'Ospedale della Valtiberina, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia territoriale dell'INPS e vari istituti secondari di istruzione superiore con un'offerta formativa molto articolata (liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico, liceo delle scienze applicate, liceo delle scienze umane, liceo artistico, istituto tecnico commerciale, istituto professionale). Dal 1520 al 1986 la città è stata capoluogo dell'omonima diocesi; dal 1986 fa parte della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, di cui è sede contitolare.

Galileo Andrea Maria Chini (Firenze, 2 dicembre 1873 – Firenze, 23 agosto 1956) è stato un pittore, decoratore, grafico e ceramista italiano, tra i protagonisti dello stile Liberty in Italia.

Il gotico è una fase della storia dell'arte che, da un punto di vista geografico, nasce nella regione intorno a Parigi, per poi diffondersi in tutta l'Europa e termina, in alcune aree, per lasciare il suo posto al linguaggio architettonico di ispirazione classica, recuperato nel Rinascimento italiano e da qui irradiatosi nel resto del continente. Il gotico fu un fenomeno di portata europea dalle caratteristiche molto complesse e variegate, che interessò tutti i settori della produzione artistica, portando grandi sviluppi anche nelle cosiddette arti minori: oreficeria, miniatura, intaglio di avorio, vetrate, tessuti, ecc. La nascita ufficiale dello stile viene identificata in architettura, con la costruzione del coro dell'Abbazia di Saint-Denis a Parigi, consacrata nel 1144. Dall'Île-de-France le novità si diffusero con modi e tempi diversi in Inghilterra, Germania, Spagna, Italia, Austria, Boemia, Ungheria, Scandinavia, Polonia, Transilvania, Moldavia, diversificandosi ed adattandosi ad un grande numero di committenze e scopi diversi. Per esempio in Spagna e in Inghilterra il gotico segna la nascita delle monarchie nazionali, mentre in altre zone è espressione dei poteri feudali, o ancora dei liberi comuni dominati dalla nuova ricca borghesia urbana. In epoca gotica vi fu uno stretto rapporto tra arte e fede cristiana, ma fu anche il periodo nel quale rinacque l'arte laica e profana. Se in alcuni ambiti si cercarono espressivi effetti antinaturalistici, in altre (come nella rinata scultura) si assistette al recupero dello studio del corpo umano e degli altri elementi quotidiani.

Montepulciano è un comune italiano di 13 673 abitanti della provincia di Siena in Toscana. Il comune è posto a 605 metri sul livello del mare, a cavallo tra la Valdichiana e la Val d'Orcia. Di antica e lunga storia, Montepulciano ha origini dal popolo degli Etruschi a partire dal IV secolo a.C. Ha notorietà anche per la ricchezza di ottimi vigneti, dai quali si ricava il Vino Nobile di Montepulciano DOCG.

Andrea Michele Vincenzo Ciro Pazienza (San Benedetto del Tronto, 23 maggio 1956 – Montepulciano, 16 giugno 1988) è stato un fumettista, disegnatore, illustratore e pittore italiano. Ritenuto uno dei fumettisti più rappresentativi e innovativi della sua generazione, la cui opera, incentrata su personaggi come Zanardi e Pentothal, è stata negli anni ristampata più volte e oggetto di mostre e riconoscimenti. Alla sua vita e alla sua opera è ispirato il film Paz!

La scuola viennese di storia dell'arte è stata un'istituzione accademica che ha dato origine a un nuovo approccio teorico nello studio della storia dell'arte. Il termine scuola viennese di storia dell'arte (Wiener Schule der Kunstgeschichte) venne coniato da Julius von Schlosser in uno dei primi riassunti della storia dell'arte viennese che abbracciava il periodo dalla metà dell'800 agli anni venti del '900. Questo termine è oggi usato non tanto per la Scuola, quanto per indicare una successione sorprendentemente ricca di personaggi eminenti che, portando avanti, correggendo o anche contraddicendo le basi gettate dai loro maestri, hanno contribuito sostanzialmente allo studio della Storia dell'arte. Quattro furono i personaggi più significativi: Franz Wickhoff, Alois Riegl, Max Dvořák e Julius von Schlosser. La prima cattedra di Storia dell'arte dell'Università di Vienna venne assegnata nel 1852 a Rudolf Eitelberger (1819-85). Filologo, giurista, collaboratore di giornali (della Wiener Zeitung soprattutto), nel 1864 fondò l'Oesterreichisches Museum für Kunst und Industrie di Vienna (Museo austriaco per l'Arte e l'Industria). Eitelberger scrisse un saggio sui monumenti imperiali austriaci, primo importante repertorio per la nuova Kunstgeschichte (storia dell'arte), che sposta l'attenzione degli studi dalla ricostruzione dell'attività artistica connessa alle singole individualità all'analisi precipua delle opere intese come oggetti materiali e delle fonti documentarie. Gli allievi di questa scuola non furono sempre in accordo tra loro e non mancarono le contraddizioni, ma il complesso dei loro studi e delle loro teorie contribuì a fondare un'impostazione nuova nei confronti della disciplina, superando definitivamente gli schemi del neoclassicismo, risalenti a Winckelmann, e del romanticismo di John Ruskin.

Gino Terreni (Martignana, 13 settembre 1925 – Empoli, 28 novembre 2015) è stato un pittore, scultore e xilografo italiano, uno dei più significativi rappresentanti dell'espressionismo europeo.

Le Arti di Firenze iniziano a costituirsi come corporazioni delle arti e mestieri tra il XII ed il XIII secolo; si trattava di associazioni laiche nate per la difesa ed il perseguimento di scopi comuni che riunivano gli appartenenti ad una stessa categoria professionale o chi esercitava lo stesso mestiere ed a cui va attribuita la buona parte del merito per lo straordinario sviluppo economico che permise a Firenze di diventare una delle più ricche e potenti città del medioevo europeo.

La storia di Livorno, se confrontata con quelle delle altre città toscane, è sicuramente tra le più originali nel panorama regionale, in quanto slegata da uno sviluppo medievale che è comune alla maggior parte degli altri centri.Le origini dell'insediamento dal quale si è poi sviluppata la città sono comunque antiche e legate alla vicinanza con il principale scalo marittimo della Repubblica pisana. Tramontato il dominio di Pisa, i Medici decretarono l'ampliamento di Livorno, trasformando un piccolo villaggio nella più importante città italiana progettata e costruita tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo.Principale porto del Granducato di Toscana e tra i più trafficati scali di tutto il bacino del Mediterraneo, Livorno divenne un rilevante centro economico animato da mercanti provenienti da qualsivoglia Nazione, come specificato dalle Leggi Livornine, che le conferirono i caratteri di città cosmopolita per eccellenza, anche durante il successivo dominio lorenese.Dopo l'unificazione e la crisi economica conseguente all'abolizione del porto franco, la città accolse numerose fabbriche di rilevanza nazionale, divenendo il maggiore centro industrializzato della Toscana.Fu duramente colpita dai bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale, che, assieme alla ricostruzione, cancellarono parte delle sue principali vestigia, conferendole un aspetto moderno.

Il Novecento è stato un movimento artistico italiano nato a Milano alla fine del 1922. Il movimento venne iniziato da un gruppo di sette artisti: Mario Sironi, Achille Funi, Leonardo Dudreville, Anselmo Bucci, Emilio Malerba, Pietro Marussig e Ubaldo Oppi. Questi artisti, sostenuti dalla Galleria Pesaro di Milano, si unirono nel nuovo movimento battezzato Artisti del Novecento dal Bucci impegnandosi reciprocamente ad esporre le loro opere solo nell'ambito del gruppo. Questi artisti, che si sentivano traduttori dello spirito del Novecento, provenivano da esperienze e correnti artistiche differenti, ma legate da un senso comune di "ritorno all'ordine" nell'arte dopo le sperimentazioni avanguardistiche del primo novecento (futurismo, cubismo): il Novecento torna quindi ad avere come supremo riferimento l'antichità classica, la purezza delle forme e l'armonia nella composizione. In tale senso ricevette anche la denominazione di Neoclassicismo semplificato. Oltre alle arti figurative, il movimento Novecento si manifestò anche in letteratura con Massimo Bontempelli e soprattutto in architettura con i celebri architetti Giovanni Muzio, Giò Ponti, Paolo Mezzanotte e altri.

Arti liberali è l'espressione con la quale si designa una parte cospicua delle materie d'insegnamento del curriculum di studi di secondo grado nel Medioevo. Il termine, ereditato dall'antichità classica, si riferisce alle arti (discipline accademiche, mestieri o professioni) coltivate da persone libere, in contrapposizione alle arti servili (mestieri vili e meccanici) tipiche dei servi della gleba o degli schiavi. Boezio e Cassiodoro concorsero alla definizione del corpus individuando sette discipline relative alla realtà fisica e materiale, cioè distinte dalla teologia.

Con arte marziale si intende un insieme di pratiche fisiche e mentali legate al combattimento. Originariamente utilizzate per aumentare le possibilità di vittoria del guerriero in battaglia, oggi sono una forma di percorso di miglioramento individuale e di attività fisica completa oltre che per difesa personale.Il termine è entrato nell'uso comune agli inizi degli anni sessanta quando vennero introdotte in occidente le arti marziali orientali e talvolta viene associata solo a queste ed in particolare alle arti marziali cinesi, giapponesi e coreane. In realtà già dal 1500 i sistemi di combattimento in Europa venivano definiti in questo modo; un manuale inglese di scherma del 1639 in particolare lo utilizzava riferendosi specificatamente alla "scienza e arte" del duello di spade, facendolo derivare dal latino poiché "arte marziale" significa letteralmente "arte di Marte", il dio romano della guerra.Oggi, le arti marziali vengono studiate per varie ragioni: ottenere abilità di combattimento, autodifesa, sport, salute fisica e forma di ginnastica, autocontrollo, meditazione, responsabilizzazione sull'uso della forza, acquisire confidenza col proprio corpo, sicurezza nelle proprie capacità e consapevolezza dei propri limiti. A questo scopo in Giappone e in Cina, si pratica il taiso un particolare tipo di allenamento associato alla preparazione atletica di chi pratica arti marziali. Alcune arti marziali sono considerate "tradizionali" e sono legate ad uno sfondo etnico, religioso o culturale, mentre altre sono moderni sistemi sviluppati da un fondatore o da un'associazione.

L'arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana – svolta singolarmente o collettivamente – che porta a forme di creatività e di espressione estetica, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità innate o acquisite e norme comportamentali derivanti dallo studio e dall'esperienza. Pertanto l'arte è un linguaggio, ossia la capacità di trasmettere emozioni e messaggi. Tuttavia non esiste un unico linguaggio artistico e neppure un unico codice inequivocabile di interpretazione. Nel suo significato più sublime l'arte è l'espressione estetica dell'interiorità e dell'animo umano. Rispecchia le opinioni, i sentimenti e i pensieri dell'artista nell'ambito sociale, morale, culturale, etico o religioso del suo periodo storico. Alcuni filosofi e studiosi di semantica, invece, sostengono che esista un linguaggio oggettivo che, a prescindere dalle epoche e dagli stili, dovrebbe essere codificato per poter essere compreso da tutti, tuttavia gli sforzi per dimostrare questa affermazione sono stati finora infruttuosi. L'arte può essere considerata anche una professione di antica tradizione svolta nell'osservanza di alcuni canoni codificati nel tempo. In questo senso le professioni artigianali – quelle cioè che afferiscono all'artigianato – discendono spesso dal Medioevo, quando si svilupparono attività specializzate e gli esercenti arti e mestieri vennero riuniti nelle corporazioni. Ogni arte aveva una propria tradizione, i cui concetti fondamentali venivano racchiusi nella regola dell'arte, cui ogni artiere doveva conformarsi.

L'Accademia di belle arti di Roma è una fra le più importanti e antiche accademie di belle arti d'Italia ed è stata, inoltre, la prima legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione italiano. Con la riforma del settore artistico-musicale (Legge 21 dicembre 1999, n. 508) l'Accademia diviene una delle sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca in ambito artistico e gode di piena autonomia didattica e amministrativa. Rientra quindi nel comparto universitario dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) e può rilasciare diplomi accademici di primo livello (laurea) e di secondo livello (laurea magistrale).

L'arte del Rinascimento si sviluppò a Firenze a partire dal Quattrocento al Cinquecento, e da qui si diffuse nel resto d'Italia e poi in Europa, fino ai primi decenni del XVI secolo, periodo in cui ebbe luogo il "Rinascimento maturo" con le esperienze di Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio.

L'Arte dei Mercatanti o di Calimala era una delle Arti Maggiori tra le corporazioni di arti e mestieri di Firenze. Il nome deriva da via Calimala, nel centro di Firenze, dove esistevano numerose botteghe dell'Arte.

Alvaro Monnini (Firenze, 1922 – Milano, 1987) è stato un artista italiano. Insieme ai colleghi Vinicio Berti, Gualtiero Nativi, Bruno Brunetti e Mario Nuti, fu tra i fondatori del movimento artistico denominato Astrattismo Classico.

Le corporazioni delle arti e mestieri, o gilde, erano delle associazioni create a partire dal XII secolo in molte città europee per regolamentare e tutelare le attività degli appartenenti ad una stessa categoria professionale.

La Romagna toscana o Romagna fiorentina (in romagnolo Rumâgna tuschèna) è una regione storica dell'Italia, compresa nel versante adriatico dell'Appennino tosco-romagnolo, così chiamata perché geograficamente, linguisticamente e culturalmente romagnola, ma storicamente governata, dalla fine del Quattrocento, da Firenze. La Romagna toscana "storica" comprendeva i Comuni di Bagno di Romagna, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sorbano, Terra del Sole, Castrocaro, Tredozio, Verghereto, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio. Oggi, la Romagna toscana non costituisce una regione amministrativa a sé, ma è confluita in larga parte, nel 1923, nella provincia di Forlì (oggi nell'Emilia-Romagna), mentre alcuni comuni sono, amministrativamente, in Toscana, in provincia di Firenze (zona oggi conosciuta come Alto Mugello). Oggi i comuni che costituiscono la Romagna toscana sono Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Vi rientra inoltre il territorio a nord del Passo della Colla di Casaglia, nel comune di Borgo San Lorenzo (comprendente l'abitato di Casaglia). Della Romagna toscana sono originari anche personaggi storici di rilievo, come il poeta Dino Campana nato a Marradi, il generale dei Camaldolesi ed umanista Ambrogio Traversari, nato a Portico di Romagna, paese d'origine anche della famiglia Portinari, della famosa Beatrice di dantesca memoria.

L'Esposizione universale dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria e delle belle arti del 1855 (ufficialmente Exposition universelle des produits de l'agriculture, de l'industrie et des beaux-arts) è stata una mostra internazionale tenutasi nella città di Parigi, la seconda esposizione universale dopo quella di Londra. Si aprì al pubblico il 15 maggio del 1855 e fu chiusa il 15 novembre dello stesso anno.

Gino Paolo Gori (Firenze, 14 dicembre 1911 – Firenze, 10 gennaio 1991) è stato un pittore italiano del XX secolo, neo-impressionista.

L'Accademia di Belle Arti di Brera, nota anche come Accademia di Brera, è un ateneo pubblico con sede in via Brera 28 a Milano.

L'urbanistica medievale è lo studio dell'evoluzione degli insediamenti umani durante il Medioevo e comprende lo studio dei nuclei urbani di nuova fondazione e dei loro schemi tipologici, delle trasformazioni territoriali e dell'evoluzione delle città preesistenti. Costituisce una periodizzazione della storia dell'urbanistica.

La casata dei Medici è un'antica famiglia fiorentina, protagonista di centrale importanza nella storia d'Italia e d'Europa dal XV al XVIII secolo. I Medici ottennero, de Facto, il controllo prima della città di Firenze, e del Granducato di Toscana poi. Tranne qualche interruzione di breve durata il potere mediceo durò dal 1434, con la signoria di Cosimo il Vecchio, al 1737, con la morte di Gian Gastone, ultimo granduca. Originari della regione del Mugello, probabilmente appartenenti alla piccola nobiltà di campagna inurbata a partire dal XII secolo, inizialmente le attività dei Medici delle prime generazioni riguardarono la mercatura tessile, l'agricoltura e solo sporadicamente l'attività bancaria. Con la fondazione del Banco dei Medici, ad opera di Giovanni di Bicci, la famiglia acquistò nel tempo ricchezza e potere, divenendo finanziatrice delle realtà più influenti nel panorama politico europeo. Il Banco, ad esempio, finanziò il Papa, la conquista del Ducato di Milano da parte di Francesco Sforza, la vittoria di Edoardo di York nella Guerra delle due rose. Con l'avvento al governo di Cosimo e di suo nipote Lorenzo il Magnifico, incarnazione del principe umanista, il potere mediceo fu uno dei principali poli propulsivi del Rinascimento: i signori di Firenze erano trattati come sovrani dagli altri monarchi europei, e la vita artistica e culturale della Firenze del XV secolo era punto di riferimento per tutta Europa, grazie anche all'instancabile opera di promozione culturale svolta dal Magnifico. Politicamente, Lorenzo si premurò di conservare l'equilibrio degli Stati italiani attraverso la salvaguardia della Lega Italica promossa dal nonno, garantendo all'Italia un lungo periodo di pace interna e di sviluppo. Dopo la sua morte nel 1492, i suoi eredi non furono altrettanto capaci, contribuendo a far precipitare la Penisola nella rovinosa serie di conflitti noti come Guerre d'Italia, che segnarono la sempre maggiore marginalizzazione degli Stati italiani nell'Europa delle grandi potenze nazionali. La famiglia Medici ha espresso tre Papi della Chiesa cattolica: papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico e Clarice Orsini, ultimo successore di Pietro ad essere semplice diacono al momento dell'elezione, portò alla corte pontificia lo splendore e i fasti tipici della cultura delle corti rinascimentali. Il 3 gennaio 1521 scomunicò Martin Lutero con la bolla pontificia Decet Romanum Pontificem. Papa Clemente VII, cugino di Leone X, negò il divorzio ad Enrico VIII d'Inghilterra e dovette subire lo Scisma anglicano. Durante il suo papato vi fu il Sacco di Roma. Entrambi i papi furono grandi mecenati nella tradizione di famiglia. Il terzo papa mediceo, Leone XI, regnò invece per meno di un mese nell'aprile del 1605. La famiglia conta anche due regine consorti di Francia: Caterina de' Medici, l'ultima discendente diretta del Magnifico, e Maria, figlia del Granduca Francesco I de' Medici e nonna di Luigi XIV, il Re Sole. Con l'avvento del Granducato nella seconda metà del XVI secolo i Medici divennero sovrani a tutti gli effetti unificando sotto il loro scettro gran parte della Toscana, con l'unica eccezione dell'indipendente Repubblica di Lucca e dello Stato dei Presidi, sotto dominazione spagnola. Il governo dei granduchi medicei fu inizialmente illuminato come quello dei loro avi: diedero impulso ai commerci, proclamarono la tolleranza religiosa con le famose Leggi livornine del 1591-1593 e furono mecenati delle arti e della scienza, patrocinando Galileo Galilei, astronomo di corte di Cosimo II de' Medici, e fondando, con il cardinale Leopoldo, l'Accademia del Cimento, la prima istituzione scientifica in Europa a promuovere il metodo sperimentale di Galileo. Il malgoverno degli ultimi granduchi e la morte senza eredi dell'ultimo sovrano mediceo Gian Gastone nel 1737, portò il Granducato nella mani di Francesco I di Lorena, marito dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, rimanendo ai loro discendenti fino all'Unità d'Italia. La sorella di Gian Gastone, Anna Maria Luisa de' Medici, ultima del ramo granducale, stipulò il "Patto di famiglia" con gli Asburgo-Lorena lasciando per testamento l'immenso patrimonio artistico alla città di Firenze. L'accordo prevedeva che i nuovi successori non potessero spostare «[...] o levare fuori della Capitale e dello Stato del Granducato, Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose, della successione del Serenissimo GranDuca, affinché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri», come scrisse lei stessa. Attualmente sopravvivono solo tre rami cadetti: quello dei Medici di Ottajano, principi di Ottajano e duchi di Sarno, trapiantati a Napoli sin dal XVI secolo, quello dei Medici Tornaquinci, già marchesi di Castellina, rimasti nell'originaria Toscana, e quello dei Peruzzi de' Medici.