- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La Toscana (AFI: /tosˈkana/) è una regione italiana a statuto ordinario di 3 676 116 abitanti, situata nell'Italia centrale, con capoluogo Firenze. Confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche e l'Umbria, a sud con il Lazio. Ad ovest, i suoi 397 km di coste continentali sono bagnati dal Mar Ligure nel tratto centro-settentrionale tra Carrara (foce del torrente Parmignola, confine con la Liguria) e il Golfo di Baratti; il Mar Tirreno bagna invece il tratto costiero meridionale tra il promontorio di Piombino e la foce del Chiarone, che segna il confine con il Lazio.Il capoluogo regionale è Firenze, la città più popolosa (382 000 abitanti), nonché principale fulcro storico, artistico ed economico-amministrativo; le altre città capoluogo di provincia sono: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Amministra anche le isole dell'Arcipelago Toscano, oltre ad una piccola exclave situata entro i confini dell'Emilia-Romagna, in cui sono situate alcune frazioni del comune di Badia Tedalda. Il nome è antichissimo e deriva dall'etnonimo usato dai Latini per definire la terra abitata dagli Etruschi: "Etruria", trasformata poi in "Tuscia" e poi in "Toscana". Anche i confini della odierna Toscana corrispondono in linea di massima a quelli dell'Etruria antica, che comprendevano anche parti delle attuali regioni Lazio e Umbria, fino al Tevere. Fino al 1861 è stata un'entità indipendente, nota con il nome di Granducato di Toscana con una enclave costituita dalla Repubblica e poi Ducato di Lucca. Da allora ha fatto parte del Regno di Sardegna, del Regno d'Italia e successivamente della Repubblica Italiana. In epoca granducale aveva anche un inno, composto dal fiorentino Egisto Mosell ed intitolato La Leopolda. La festa regionale, istituita nel 2001, ricorre il 30 novembre, nel ricordo del suddetto giorno del 1786 in cui furono abolite la pena di morte e la tortura nel Granducato di Toscana, primo Ordinamento al mondo ad abolire legalmente la pena di morte.

L'urbanistica medievale è lo studio dell'evoluzione degli insediamenti umani durante il Medioevo e comprende lo studio dei nuclei urbani di nuova fondazione e dei loro schemi tipologici, delle trasformazioni territoriali e dell'evoluzione delle città preesistenti. Costituisce una periodizzazione della storia dell'urbanistica.

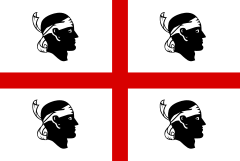

I Giudicati sardi furono entità statuali indipendenti che ebbero potere in Sardegna fra il IX ed il XV secolo. La loro organizzazione amministrativa si differenziava dalla forma feudale vigente nell'Europa medievale in quanto più prossima alle esperienze tipiche dei territori dell'Impero bizantino, con istituti giuridici romano-bizantini. Furono Stati sovrani dotati di summa potestas (capacità di stipulare trattati internazionali) e governati da Re chiamati Giudici, in sardo judikes. Nel contesto internazionale del Medioevo si contraddistinguevano per la modernità della loro organizzazione rispetto ai coevi regni europei di tradizione barbarico-feudale, trattandosi di stati non patrimoniali (non di proprietà del sovrano) ma superindividuali, cioè del popolo che esprimeva la sovranità con forme partecipative come le Coronas de curatorias, le quali a loro volta eleggevano i propri rappresentanti alla massima assise parlamentare, chiamata Corona de Logu.I Giudicati conobbero l'influsso dell'architettura romanica e successivamente di quella gotica catalana, e culturalmente mutarono in modo sostanziale - nel corso dei secoli - oscillando tra un sistema di tipo feudale ed un sistema giuridico che contemplava il progressivo affrancamento delle popolazioni rurali. Il Re o Giudice governava sulla base di un patto col popolo, il cosiddetto bannus-consensus, venuto meno il quale il sovrano poteva essere detronizzato ed anche legittimamente ucciso dal popolo medesimo (secondo il "diritto alla rivolta" di origine bizantina), senza che questo incidesse sulla trasmissione ereditaria del titolo all'interno della dinastia regnante.

Serramanna è un comune italiano di 8 794 abitanti della provincia del Sud Sardegna.

Fivizzano (AFI: /fiviʣˈʣano/ o /fiviʦˈʦano/; Fiuzan nel dialetto della Lunigiana) è un comune italiano di 7 434 abitanti della provincia di Massa-Carrara in Toscana. Ampie parti del suo territorio sono comprese in due parchi: il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e il Parco naturale regionale delle Alpi Apuane. Terra abitata già dalla preistoria, come dimostra il ritrovamento a 700 metri dal suo centro della statua stele di Verrucola con il vicino menhir preistorico del Masso di Nazio e il sovrastante sito cerimoniale preistorico, ricco di coppelle, del Masso di Santa Caterina e ancora la Grotta delle Fate di Turlago e di ben quattordici statue stele in tutto il territorio comunale, fu insediamento dei Sengauni o Liguri Apuani. Il duca Francesco IV di Modena, visitando Fivizzano nel 1816, nel suo giornale di viaggio annotò: «Fivizzano è una bella cittadina, ossia luogo, resta in alto come su una collina nella pianura che di là comincia ad allargarsi e che è magnificamente bene coltivata a grano, viti sugli oppi, ulivi, segala, prati erbaggi, lupini....Fivizzano è ben lastricato, ha una bella piazza sebben non regolare, con una bella fontana fatta fare da un granduca Medici, ha una chiesa cattedrale in piazza, un bel teatrino, nuovo, grande e per Fivizzano bello.» Prospero Fantuzzi, l'erudito viaggiatore emiliano, nell'anno 1829, venendo da Reggiano, la visitò e così la descrisse: «...in somma sopra di una scena di monti capricciosi, arrivammo alla dilettevole veduta del paese di Fivizzano tutta nuova, tutta grata, e tutta ricca.» Il poeta Giosuè Carducci la definì "Una perla sperduta fra i monti".

Porto Santo Stefano (IPA: [ˈpɔrto ˈsanto ˈste:fano]) è il capoluogo di 8 892 abitanti del comune italiano sparso di Monte Argentario, nella provincia di Grosseto, in Toscana. Posto nella Maremma Grossetana e parte della Costa d'Argento all'estremità meridionale della Toscana, ha una grande tradizione marinaresca. È un attivo centro commerciale, peschereccio e balneare. La cittadina, nota per la sua vocazione turistica, è centro di rilevanza internazionale per la vela e la nautica da diporto. Con Porto Ercole costituisce uno dei due abitati maggiori che formano il comune.

Poggibonsi è un comune italiano di 29 009 abitanti della provincia di Siena in Toscana. È importante centro agricolo e commerciale e sede di varie industrie. Sorge nel territorio dell'Alta Val d'Elsa alle propaggini occidentali delle Colline del Chianti, dove sono molto diffuse la coltivazione della vite e dell'olivo.

Il Risorgimento è il periodo della storia italiana durante il quale l'Italia conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861 fu l'atto formale che sancì, a opera del Regno di Sardegna, la nascita del nuovo Regno d'Italia formatosi con le annessioni plebiscitarie di gran parte degli Stati preunitari. Per indicare questo processo storico si usa anche la locuzione "unità d'Italia". Il termine, che designa anche il movimento culturale, politico e sociale che promosse l'unificazione, richiama gli ideali romantici, nazionalisti e patriottici di una rinascita italiana attraverso il raggiungimento di un'identità politica unitaria che, pur affondando le sue radici antiche nel periodo romano, «aveva subìto un brusco arresto [con la perdita] della sua unità politica nel 476 d.C. in seguito al crollo dell'Impero romano d'Occidente».

Il Medioevo (o Medio Evo) è una delle quattro età storiche (antica, medievale, moderna e contemporanea) in cui viene convenzionalmente suddivisa la storia dell'Europa nella storiografia moderna. Il Medioevo è costituito da un periodo di circa mille anni. Alcuni storici indicano come suo avvio la morte dell'imperatore romano Teodosio (395), l'ultimo a governare l'impero unito; altri indicano invece la caduta dell'Impero romano d'Occidente (476). Tradizionalmente, il Medioevo si conclude con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo (1492), evento che sancisce l’inizio dell'Età moderna. Il Medioevo è poi solitamente suddiviso in Alto e Basso Medioevo (nei paesi di cultura anglosassone si usa spesso distinguere anche un pieno Medioevo, concetto solitamente non utilizzato in Italia). Il concetto di Medioevo compare per la prima volta nel XV secolo, con i termini latini media aetas o media tempestas, con il significato di "età di mezzo", in ciò riflettendo l'opinione dei contemporanei, per cui tale periodo avrebbe rappresentato una deviazione dalla cultura classica, in opposizione al successivo Umanesimo e Rinascimento. Alcuni fenomeni tipici dei primi secoli, come il crollo demografico, la deurbanizzazione, il declino del potere centralizzato, le invasioni e le migrazioni di massa delle tribù, erano già iniziati nella tarda antichità. Come conseguenza delle invasioni barbariche del V secolo, in particolare di quelle dei vari popoli germanici, si vennero a formare nuovi regni nei territori che erano stati dell'Impero Romano d'Occidente. L'Impero Romano d'Oriente, invece, sopravvisse per tutta la durata del Medioevo, ed è generalmente oggi indicato con l'espressione "Impero bizantino"; nel VII secolo, però, l'Impero d'Oriente perse il Nord Africa e il Medio Oriente, passati sotto il dominio del Califfato degli Omayyadi, una dinastia islamica; ciò portò al fenomeno delle Crociate, durante le quali il mondo islamico e quello cristiano si scontrarono tra l'XI e il XIII secolo; la prima fu indetta nel 1095. Sebbene vi fossero stati cambiamenti sostanziali nella società e nelle strutture politiche, la rottura con l'antichità classica non fu completa: l'Impero Bizantino si considerava diretto successore dell'Antica Roma e il diritto romano era ancora la base legislativa fondamentale, ordinata nel Corpus Iuris Civilis; in Occidente, poi, la maggior parte dei nuovi regni utilizzava le istituzioni romane ancora esistenti. Il mito dell'antica Roma rimase sempre vivo, come mostra la fondazione nel IX secolo del Sacro Romano Impero da parte dei Franchi, che comprendeva gran parte dell'Europa occidentale e che, anche nel nome, si richiamava agli ideali di universalità tipici dell'Impero Romano. I rapporti che univano Europa, Asia ed Africa, interrotti dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, ripresero dopo il IX secolo, con la nascita delle repubbliche marinare. Dal punto di vista religioso, caratteristiche del Medioevo furono la diffusione sempre più capillare del Cristianesimo e dell'Islam, quest'ultimo nato nel VII secolo in Arabia e diffusosi nel Nord Africa ed anche in alcune aree dell'Europa meridionale. La religiosità medievale fu contraddistinta anche dalla fondazione di una fitta rete di monasteri, dalla nascita degli ordini mendicanti, dalla loro predicazione e dalla fondazione dei loro conventi. Dal punto di vista dell'organizzazione sociale, politica ed economica, un fenomeno tipico del Medioevo fu il feudalesimo (sviluppatosi in forme diverse in base al contesto ed al periodo storico), il sistema curtense, la diffusione ovunque dei castelli (in seguito al X secolo) e la nascita della classe dei cavalieri. Dopo il 1000, si fa convenzionalmente iniziare il Basso Medioevo. Durante questo periodo, la popolazione europea aumentò notevolmente, grazie alle innovazioni tecnologiche ed agricole che permisero al commercio di prosperare; i raccolti aumentarono, favoriti anche dal cosiddetto periodo caldo medievale. Le città, entrate in profonda crisi nell'Alto Medioevo, ripresero allora ad espandersi. La crescita di popolazione subì una grave battuta d'arresto tra il 1347 e il 1350, a causa della peste nera, che uccise circa un terzo degli europei. Nel Basso Medioevo iniziò il processo che portò alla formazione degli stati nazionali centralizzati. La vita intellettuale era segnata dalla scolastica, una filosofia che enfatizzava l'unione di fede e ragione. In questi anni iniziarono a nascere le prime università. Tra i fenomeni più significativi della cultura medievale, si ricordano la teologia di Tommaso d'Aquino, i dipinti di Giotto, la poesia di Dante e Chaucer, i viaggi di Marco Polo, le grandi cattedrali, l'arte romanica, l'arte gotica, l'arte bizantina.

Grosseto (AFI: /ɡrosˈseto/, ) è un comune italiano di 81 641 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Toscana. Per superficie territoriale, risulta il più vasto comune della regione. A livello demografico, la città contava appena 4 724 abitanti subito dopo l'Unità d'Italia, iniziando da allora una crescita esponenziale che ha portato al superamento della soglia delle 70 000 unità nel 1991.Dal punto di vista urbanistico, la città è uno dei pochi capoluoghi il cui centro storico è rimasto completamente circondato da una cerchia muraria, nell'insieme integra, che ha mantenuto pressoché immutato il proprio aspetto nel corso dei secoli.

Il Granducato di Toscana fu un antico Stato italiano esistito per duecentonovanta anni, tra il 1569 e il 1859, costituito con bolla emessa da papa Pio V il 27 agosto 1569, dopo la conquista della repubblica di Siena da parte della dinastia dei Medici, reggitori della Repubblica di Firenze, nella fase conclusiva delle guerre d'Italia del XVI secolo. Fino alla seconda metà del XVIII secolo fu uno stato confederale costituito dal Ducato di Firenze (detto "Stato vecchio") e dallo Stato Nuovo di Siena, in unione personale nel granduca. Il titolo traeva origine da quello del Ducato di Tuscia, poi Marca di Tuscia e quindi Margraviato di Toscana, titolo giuridico di governo del territorio di natura feudale in epoca longobarda, franca e post-carolingia. Dopo l'estinzione della dinastia medicea, nel 1737 subentrò la dinastia degli Asburgo-Lorena, che resse le sorti del granducato sino all'unità d'Italia, pur con l'interruzione dell'epoca napoleonica. Tra il 1801 ed il 1807, infatti, Napoleone Bonaparte occupò la Toscana e l'assegnò alla casata dei Borbone-Parma col nome di regno d'Etruria. Col crollo dell'impero napoleonico nel 1814, venne restaurato il granducato. Nel 1859 la Toscana venne occupata dalle truppe del regno di Sardegna e divennero note col nome di Province dell'Italia Centrale. La Toscana venne formalmente annessa al regno sardo nel 1860, come parte del processo di unificazione nazionale, con un referendum popolare che sfiorò il 95% dei si.

La provincia di Grosseto è una provincia italiana della Toscana. La provincia occupa interamente l'estremità meridionale della Toscana e, per estensione territoriale con i suoi 4 503,12 km², risulta essere la più vasta della regione; con 220 025 abitanti, è una delle province italiane con la più bassa densità abitativa. Confina a nord-ovest con la provincia di Livorno, lungo la fascia costiera, e con la provincia di Pisa, nell'area delle Colline Metallifere sud-occidentali; a nord e ad est il territorio è diviso dalla provincia di Siena prima dalle Colline Metallifere sud-orientali, poi da un tratto del fiume Ombrone e dalla parte terminale del suo affluente, il fiume Orcia, ed infine dal cono vulcanico del Monte Amiata; a sud-est il confine con la provincia di Viterbo (Lazio) è segnato lungo la fascia costiera dall'ultimo tratto del torrente Chiarone, mentre nelle zone interne il limite tra le due province risulta meno definibile. Bagnata ad ovest dal mar Tirreno, include anche le isole meridionali dell'Arcipelago Toscano: l'Isola del Giglio, quella di Giannutri e isolotti minori non abitati, tra cui le Formiche di Grosseto e la Formica di Burano. La Provincia di Grosseto amministra, attualmente, un totale di 28 comuni, compreso il capoluogo Grosseto. Il consiglio e il Presidente hanno sede all'interno di Palazzo Aldobrandeschi, noto anche come Palazzo della Provincia.

Le relazioni bilaterali tra Francia e Italia comprendono storicamente l'insieme dei rapporti diplomatici, politici, militari, economici e culturali intrattenuti dalla Repubblica francese con la Repubblica italiana (dal 1946), il Regno d'Italia (1861-1946) e il Regno di Sardegna (1814-1861). La Francia svolse un ruolo di primo piano nel processo di unificazione italiana, specie nello sconfiggere militarmente l'Impero austriaco e nell'offrire sostegno finanziario. I due paesi rivaleggiarono poi per il controllo della Tunisia e del Nordafrica sul finire del XIX secolo. La vittoria francese su questo fronte indusse l'Italia ad aderire nel 1882 alla Triplice Alleanza con Germania e Austria; a ciò contribuì inoltre la Guerra commerciale degli anni 1880 tra i due paesi. La Francia cercava però alleati contro la Germania e negoziò in segreto una serie di accordi e trattati con l'Italia assicurandosi, per il 1902, che quest'ultima non sostenesse i tedeschi in una guerra. Allo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914, l'Italia si mantenne neutrale inizialmente, cercando però un'espansione territoriale e alla fine ottenne l'offerta migliore proprio da Francia e Regno Unito, le quali promisero l'annessione di ampie fasce territoriali austriache e ottomane. Francia e Italia si ritrovarono così al tavolo delle nazioni vincitrici (1919), ma i termini del trattato di pace non corrisposero alle promesse fatte e suscitarono lo sdegno italiano, che fu fattore decisivo nell'ascesa e nella presa di potere del fascismo con la Marcia su Roma nel 1922. Nel periodo interbellico lo stato francese tentò di mantenersi in amicizia con Mussolini per evitare il suo appoggio alla Germania nazista. Tale politica fallì e, in seguito all'occupazione tedesca del territorio francese nel 1940, l'Italia a sua volta dichiarò guerra alla Francia ottenendo il controllo di una zona d'occupazione presso il confine tra i due paesi, alla quale si aggiunse la Corsica nel 1942. Dopo la vittoria alleata, i francesi tentarono a loro volta, senza risultato, l'annessione della Valle d'Aosta. Francia e Italia sono nazioni fondatrici della Comunità europea, membri della NATO e del G7. Le capitali dei due paesi sono gemellate in via esclusiva e reciproca dal 9 aprile 1956, sotto il motto

Piancastagnaio è un comune italiano di 4 064 abitanti della provincia di Siena in Toscana. Costituisce l'estremità meridionale della provincia d'appartenenza.

Se con storia del Medioevo si intende la storia dal 476, anno della deposizione dell'ultimo imperatore d'occidente, al 1492, anno della scoperta dell'America, con Italia medievale dobbiamo forse più precisamente intendere quel periodo della storia d'Italia che va dall'invasione longobarda (568) fino alla discesa del re di Francia Carlo VIII nel 1494, un evento che diede inizio alle cosiddette guerre d'Italia del XVI secolo e segnò la fine dell'equilibrio politico sancito quarant'anni prima con la Pace di Lodi. A sua volta il Medioevo tradizionalmente si divide in alto Medioevo (fino all'anno 1000) e basso Medioevo. È bene puntualizzare che tali datazioni sono semplicemente delle convenzioni per riferirsi con maggiore chiarezza ad un periodo tanto lungo quanto complesso. Infatti, spesso, dietro alle nette datazioni ci sono molteplici sfumature tipiche della storia. All'inizio dell'alto Medioevo l'Europa e l'Italia romane vengono germanizzate, con la formazione dei regni romano-barbarici. Dopo la sedentarizzazione dei nomadi germanici, è la volta di nuovi nomadi, gli Arabi che rompono l'unità del Mediterraneo. Inoltre parte dell'Italia venne occupata anche dalle truppe dell'Impero romano d'Oriente, comunemente detto bizantino. Il tentativo di unire l'Europa da parte di Carlo Magno (742-814) non avrà fortuna, ma il sistema con cui organizzò la sua società, il feudalesimo, attecchirà un po' dovunque, per breve tempo anche in Italia, dove però le città di origine romana sapranno riprendersi sul fronte economico prima delle altre. Così all'inizio del basso Medioevo, mentre in Europa si diffondono le monarchie feudali, in Italia si sviluppa la civiltà comunale, che si scontrerà politicamente e militarmente con il Sacro Romano Impero Germanico. Successivamente, mentre in Europa si affermano gli stati nazionali, in Italia si sviluppano delle potenze regionali che continuano a guerreggiare fra loro. Così, alla fine del Medioevo e nel Rinascimento – nonostante l'elevato livello culturale di entrambi i periodi – le piccole potenze italiane non saranno in grado di affrontare il pericolo costante di una dominazione straniera.

La Lunigiana (in latino Lunensis Ager) è una regione storica italiana, suddivisa dal punto di vista amministrativo tra Liguria e Toscana. Trae il proprio nome dall'antica città romana di Luna, situata alla foce del fiume Magra, non lontano da dove oggi sorge Sarzana in provincia di La Spezia: l'influenza della città, divenuta il porto più importante del mar Ligure, fu tale da connotare col proprio nome l'intero territorio circostante.

Licciana Nardi (Liciana nel dialetto della Lunigiana) è un comune italiano di 4 826 abitanti della provincia di Massa-Carrara in Toscana. Il comune fa parte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ed è sulla Via del Volto Santo. Nel 1933 il paese di Licciana aggiunse l'attuale secondo nome in omaggio ai patrioti Anacarsi e Biagio Nardi, nativi della frazione di Apella.