- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Lucca () è un comune italiano di 88 658 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. È il centro principale della Piana di Lucca. Famosa per i suoi monumenti storici, è uno dei pochi capoluoghi a conservare il centro storico, ricco di antiche strutture di varie epoche, completamente circondato da una cinta muraria cinquecentesca nell'insieme integra e quasi pressoché immutata nel corso dei secoli. È una notevole città d'arte d'Italia. Ufficialmente di origini romane, ma su probabili insediamenti anteriori, Lucca, città di mercanti e tessitori, mantenne la sua autonomia come Stato indipendente per parecchi secoli fino al 1799 quando venne soppiantata l'antica Repubblica, a seguito della conquista francese da parte delle truppe napoleoniche, dando vita al Principato di Lucca e successivamente al Ducato borbonico di Lucca.

La provincia di Lucca è una provincia italiana della Toscana di 387.876 abitanti. È la terza provincia toscana per numero di abitanti (preceduta solo dalle province di Firenze e Pisa) ed è la sesta provincia toscana per superficie.

La Piana di Lucca è un'area pianeggiante che si estende attorno alla città di Lucca, comprendente quasi tutta la Lucchesia ed altre aree contigue. Dal punto di vista storico la Lucchesia è precisamente quella parte della pianura (in dialetto "il pian di Lucca") e delle contigue colline e montagne, che appartenne in età moderna allo Stato lucchese (vedi Repubblica di Lucca, Principato di Lucca e Piombino e Ducato di Lucca) e che corrisponde grosso modo alle antiche Sei Miglia. Oggi questo territorio è compreso nei comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Villa Basilica ed in parte di quelli di Pescaglia (Val Freddana), Massarosa (Montigiano e Gualdo), Camaiore (Seimiglia camaioresi), Altopascio (Badia di Pozzeveri) e Pescia (frazioni collinari oggi comprese nell'Arcidiocesi di Lucca). L'area in questione si presenta piuttosto uniforme sotto il profilo dialettale e della cultura materiale.

La repubblica di Lucca fu un antico Stato dell'Italia centro-settentrionale, sorto all'inizio del XII secolo e che si mantenne indipendente fino al 1799. Dopo quella data lo Stato di Lucca continuò ad esistere, ma fu de facto dipendente dalle grandi potenze del tempo, prima dal Primo Impero francese poi dall'Impero austriaco, che lo trasformarono in un principato unito a Piombino, infine in un ducato per i Borboni di Parma. Il ducato di Lucca fu annesso il 4 ottobre 1847 al Granducato di Toscana. La repubblica di Lucca si estendeva oltre la città omonima sul contado circostante nella parte nord-occidentale dell'odierna regione Toscana, ai confini con l'Emilia e la Liguria.

La Versilia è la parte della Toscana nord-occidentale, all'interno della provincia di Lucca, delimitata a nord dal fiume di Seravezza e a sud dall'antico forte del Motrone, comprendente i territori dei comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema. Oggi, nell'uso comune, vi si fa comprendere anche la conca di Camaiore e la pianura costiera che si estende fino a Viareggio. La riviera costiera ha una forte vocazione turistica con un esteso litorale sabbioso ed una vivace attività mondana. Alcuni comuni, in particolare Pietrasanta hanno puntato molto sul turismo culturale, che ha condotto in zona un turismo molto diversificato rispetto a quello del passato, che cercava sostanzialmente relax e divertimento disimpegnato.

Borgo a Mozzano è un comune italiano di 6 928 abitanti della provincia di Lucca (Media Valle del Serchio), in Toscana. È situato ad un'altitudine di 97 metri sul livello del mare, attraversato dal fiume Serchio ed è posto poco dopo la confluenza con il torrente Lima.

La storia d'Italia è l'insieme di numerose vicende locali e cittadine e riflesso della storia universale della sua capitale, Roma, sede dell'Impero prima e del Papato poi. Essa è parte fondante della cultura occidentale, europea e mediterranea. L'eredità storico-culturale dell'Italia si riflette nell'elevato numero di patrimoni dell'umanità presenti nel paese. Luogo di incontro di culture arcaiche come quella etrusca, latina, e sabina, di insediamenti celti e colonie greche e fenicio-cartaginesi, l'Italia antica fu federata dalla Repubblica Romana e divenne il centro dell'Impero Romano. Una prima sistemazione amministrativa in regioni le fu data da Cesare Augusto (27 a.C.-14 d.C.). Divenne poi terra a maggioranza cristiana, abbandonando l'antico politeismo, tra la promulgazione dell'Editto di Milano (313) che garantiva la libertà di culto e quella dell'Editto di Tessalonica (380), che impose di seguire la religione del vescovo di Roma. Con la caduta dell'Impero, l'Italia venne invasa dagli Eruli di Odoacre (476), e poi dagli Ostrogoti di Teodorico (492), dai Bizantini di Giustiniano (535), e dai Longobardi di Alboino (568). Alla dominazione straniera, si accompagnò il processo di divisione politica: l'Italia meridionale fu contesa tra Longobardi, Bizantini e Berberi, quella centrale si consolidò come Stato Pontificio, e quella settentrionale venne inglobata da Carlomagno nel Sacro Romano Impero Germanico con l'incoronazione di quest' ultimo da parte di Papa Leone III nell'anno 800. Con l'umiliazione di Canossa (1077) prima e la pace di Venezia (1177) poi, il Papa indebolì l'Imperatore germanico, favorendo l'ascesa di autonomi Comuni nell'Italia imperiale. Tra questi, le repubbliche marinare di Genova e Venezia acquistarono un grande peso nel corso delle crociate, fatto che provocò una rivoluzione commerciale e mercantile in tutta Italia. Contestualmente, il mezzogiorno veniva unificato nel regno di Sicilia dai vichinghi Normanni. Per intrecci dinastici, corona di Sicilia e diadema imperiale pervennero entrambi a Federico II di Svevia, il quale fu a capo di un impero che si espanse nei paesi baltici e in Terra Santa, ma che si disgregò dopo il fallimento del progetto assolutista di dominare tutta l'Italia per la resistenza di Stato Pontificio, baroni meridionali, e Comuni centro-settentrionali. Dopo le drammatiche crisi del Trecento, la penisola conobbe una nuova epoca di prosperità economica e culturale tra XV e XVI secolo, periodo noto come Rinascimento. Per la sua ricchezza e centralità negli affari europei, divenne il principale teatro dello scontro delle Guerre d'Italia, che coinvolsero le principali potenze dell'epoca, tra cui il Regno di Francia, l'Impero germanico, l'Impero spagnolo, la Confederazone Elvetica, l'Inghilterra e l'Impero ottomano. Sul piano culturale, l'Italia conosceva poi la controriforma, il barocco, ed il neoclassicismo. Dopo la parentesi Napoleonica, gli italiani lottarono per la loro indipendenza ed unificazione in una serie di guerre sotto la guida del Regno di Sardegna sabaudo, occupando il nord, sottoposto direttamente o indirettamente agli Asburgo d'Austria, e le Due Sicilie, governate dai Borbone di Napoli, un ramo cadetto dei Borbone di Spagna. Roma, nel mezzo della guerra franco-prussiana (1870-1871), fu fatta capitale a conclusione del Risorgimento. L'Italia unita divenne uno stato liberale sul fronte economico-politico, mentre in politica estera creò un proprio spazio coloniale in Libia e Corno d'Africa. Le ambizioni territoriali in Europa e la volontà di trovare un suo posto nel concerto di blocchi politici e alleanze sicure portò l'Italia a partecipare alla prima guerra mondiale a fianco della Triplice Intesa. La società italiana, colpita dalla propaganda nazionalista della "vittoria mutilata", aderì gradualmente al fascismo di Benito Mussolini e dei suoi seguaci, saliti al potere nell'ottobre del 1922. L'avvicinamento alla Germania nazista e la formazione dell'asse Roma-Berlino del 1936 saranno determinanti nella scelta italiana di entrare nella seconda guerra mondiale, nel 1940. Dopo il suo fallimento militare, ebbe termine la forma di governo monarchica: l'attuale repubblica fu infatti istituita nel giugno 1946. In seguito alla ricostruzione, vi fu un periodo storico di ripresa economica, militare, sportiva e politica, così come la riaffermazione dell'Italia come potenza industriale, essendo tra le nazioni fondanti del G6 (poi G7, G8 e nuovamente G7 nell'attualità) nel 1975 e del G20 nel 1999. L'Italia è inoltre tra i sei Paesi fondatori dell'Unione europea, la quale opera tramite meccanismi e politiche sovranazionali (come l'euro).

Matilde di Canossa, o Mathilde, o più correttamente Matilde di Toscana, nota anche come la Grancontessa (in latino: Mathildis, in tedesco: Mathilde von Tuszien; Mantova (?), marzo 1046 – Bondeno di Roncore, 24 luglio 1115), fu contessa, duchessa, marchesa e vicaria imperiale. Matilde fu una potente feudataria ed ardente sostenitrice del papato nella lotta per le investiture; personaggio di assoluto primo piano in un'epoca in cui le donne erano considerate di rango inferiore, arrivò a dominare tutti i territori italici a nord dello Stato Pontificio. Sotto il suo comando il Dominio dei Canossa raggiunse la massima estensione. Nel 1076 entrò in possesso di un vasto territorio che comprendeva la Lombardia, l'Emilia, la Romagna e – come duchessa / marchesa – la Toscana, e che aveva il suo centro a Canossa, nell'Appennino reggiano. Fra il 6 e l'11 maggio 1111 fu reinfeudata dall'imperatore Enrico V, presso il Castello di Bianello, a Quattro Castella, oggi in provincia di Reggio Emilia. La grancontessa (magna comitissa) Matilde è certamente una delle figure più importanti e interessanti del Medioevo italiano: vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e scomuniche, seppe dimostrare una forza straordinaria, sopportando anche grandi dolori e umiliazioni e mostrando un'innata attitudine al comando. La sua fede nella Chiesa di quel tempo le valse l'ammirazione e il profondo amore di tutti i suoi sudditi.

Terra ribelle è una serie televisiva trasmessa nel 2010 e nel 2012 su Rai 1. La serie segue l'evolversi dell'intricata relazione tra i due amici d'infanzia, Andrea e Iacopo e di due sorelle nobili decadute, Elena e Luisa, sullo sfondo di intrighi e storie di vita comune della Maremma toscana nel XIX secolo; tuttavia la fiction è stata girata per buona parte in Argentina. La serie, prodotta dalla Albatross Entertainment e Rai Fiction, è composta in totale da 15 episodi da 100 minuti ciascuno, il primo dei quali ha debuttato domenica 17 ottobre 2010 in prima serata su Rai 1. Il 21 ottobre 2012, la fiction torna in prima serata su Rai 1, con la seconda stagione, ambientata ai primi del '900. Racconterà, attraverso l'evoluzione della storia d'amore di Andrea ed Elena, l'emigrazione di molti italiani, soprattutto maremmani, verso l'America meridionale. Il progetto riunisce la regista, Cinzia TH Torrini e lo sceneggiatore, Peter Exacoustos, dopo il successo della serie Elisa di Rivombrosa. I protagonisti della serie sono Anna Favella e Rodrigo Guirao Díaz.

Il lucchese è un dialetto parlato in Italia in una parte della provincia di Lucca. Il lucchese propriamente detto è parlato nella città e nel territorio che la circonda (piano delle Sei Miglia) oltre che sulle colline prossime ad esso e nella fascia costiera ricadente nei comuni di Viareggio e Camaiore. I comuni in cui si parla il lucchese tipico sono Lucca, Capannori, Porcari, Massarosa, Viareggio, Camaiore e parte dei comuni di Altopascio (frazione di Badia Pozzeveri), Pescaglia (Val Freddana) e Borgo a Mozzano (Valle della Cèletra, Corsagna e Anchiano). Il dialetto di Viareggio (viareggino), comune anche a Lido di Camaiore ha alcune peculiarità nella pronuncia, mentre quelli di Montecarlo, Villa Basilica, Altopascio e Bagni di Lucca sono molto simili al lucchese tipico, ma con caratteristiche comuni ai dialetti valdinievolini (Valdinievole) per Montecarlo, Villa Basilica, Altopascio, al pisano fiorentino del Valdarno (ancora per Altopascio) e ai dialetti della montagna pistoiese (per Bagni di Lucca). Una certa affinità con il pisano si riscontra infine nella frazione di Massaciuccoli (Massarosa) e in quella di Torre del Lago (Torre del Lago Puccini - Viareggio), mentre fino a una quarantina di anni fa, molto simile al lucchese era il dialetto di Buti, paese della provincia di Pisa.

La Lombardia (AFI: /lombar'dia/ in italiano; /lombar'dia/, /lumbar'dia/ o /lumbar'dea/ in lombardo) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale, prefigurata nel 1948 e istituita nel 1970. Gli abitanti sono 9 980 080 e il territorio è suddiviso in 1 506 comuni (regione con il maggior numero di comuni su tutto il territorio nazionale), distribuiti in dodici enti di area vasta (undici province più la città metropolitana di Milano). La regione si posiziona prima in Italia per popolazione e numero di enti locali, mentre è quarta per superficie, dopo Sicilia, Piemonte e Sardegna. Ha il suo capoluogo nella città di Milano e confina a nord con la Svizzera (Canton Ticino e Cantone dei Grigioni), a ovest con il Piemonte, a est con il Veneto e il Trentino-Alto Adige e a sud con l'Emilia-Romagna.

La storia delle ferrovie in Italia ebbe inizio nel Regno delle Due Sicilie borbonico con l'apertura di un breve tratto di linea ai piedi del Vesuvio, la Napoli-Portici di poco più di sette chilometri, inaugurata il 3 ottobre 1839.

I territori dell'Italia sono quelle regioni minori storiche o geografiche spesso denominate subregioni, che si estendono all'interno di una o più regioni amministrative e che talvolta sono frazionate in province.

La provincia di Pistoia è una provincia italiana della Toscana di 292 502 abitanti. È la sesta provincia toscana per numero di abitanti, ed è la nona e penultima provincia toscana per superficie.

La geografia della Toscana illustra le caratteristiche della regione Toscana, in Italia, che si estende tra il Mar Ligure e il Mare Tirreno, verso i quali si affaccia con coste per lunghi tratti basse e sabbiose, e le catene montuose dell'Appennino Tosco-Emiliano e dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Al largo della costa, si estende l'Arcipelago Toscano: intorno all'Elba, l'isola principale che segna i limiti tra Mar Ligure e Mar Tirreno, si trovano Capraia e Gorgona nel Mar Ligure, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri nel Tirreno. La regione amministra anche una piccola enclave situata nel territorio dell'Emilia-Romagna, composta da frazioni del comune di Badia Tedalda.

La Valle del Sestaione è situata sull'Appennino tosco-emiliano, nella parte settentrionale della Provincia di Pistoia ed è percorsa dal torrente Sestaione, affluente del torrente La Lima, il quale è tributario del fiume Serchio, che si getta nel Mare Tirreno.

La provincia di Reggio Emilia è una provincia dell'Emilia-Romagna, terza della regione per popolazione (dopo quelle di Bologna e Modena) con 531 891 abitanti. Il Reggiano, così è parimenti chiamato il territorio provinciale, confina ad ovest con la provincia di Parma (il confine è il torrente Enza) e a est con la provincia di Modena, a nord con la Lombardia (provincia di Mantova) e a sud con la Toscana (provincia di Massa-Carrara e provincia di Lucca).

Il Monte Pisano, noto anche con la forma plurale Monti Pisani (da non confondere con la denominazione omonima delle Colline pisane), è un sistema montuoso di modeste dimensioni facente parte del Subappennino Toscano, situato nella parte centro-nord della Toscana, e separa Pisa e Lucca. Il nome corretto è al singolare, ma la forma plurale è più diffusa, e in questa molti comprendono anche i Monti d'Oltreserchio. In realtà i monti sono tutti di altezza inferiore ai 1000 m, ed alcuni poco più che colline. La catena del Monte Pisano forma un prolungamento delle Alpi Apuane tra il Serchio e l'Arno. La vetta più alta è il Monte Serra (917 m), che ospita sulla sommità dei ripetitori radio-televisivi. Si estendono principalmente da nord-ovest verso sud-est, in forma ovale.

La provincia di Pisa è una provincia italiana della Toscana di 417 827 abitanti. È la seconda provincia toscana per numero di abitanti, e per quanto riguarda la superficie, con i suoi 2 444 km² è al quinto posto tra le dieci province toscane. Si estende dalla piana alluvionale del fiume Arno, nell'ovest della Toscana, fino al mar Ligure e ha la forma di una pistola rovesciata. Confina a nord con la provincia di Lucca, a est con la provincia di Firenze e la provincia di Siena, a sud con la provincia di Grosseto, a ovest con la provincia di Livorno e con il mar Tirreno.

Torre del Lago Puccini detta anche semplicemente Torre del Lago è l'unica frazione di Viareggio, in provincia di Lucca. Il suo territorio, fra lago e mare, popolato da circa 12.000 abitanti, corrisponde a quello della Circoscrizione 1 - Torre del Lago Puccini di Viareggio.

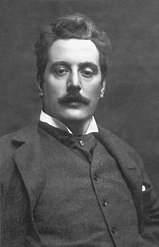

Giacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924) è stato un compositore italiano, considerato uno dei maggiori e più significativi operisti della storia musicale. Le sue prime composizioni erano radicate nella tradizione dell'opera italiana del tardo XIX secolo. Tuttavia, successivamente, Puccini sviluppò con successo il suo lavoro in una direzione personale, includendo alcuni temi propri del Verismo musicale, un certo gusto per l'esotismo e studiando l'opera di Richard Wagner sia sotto il profilo armonico che orchestrale e per l'uso della tecnica del leitmotiv. Ricevette la formazione musicale presso il conservatorio di Milano, sotto la guida di maestri come Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli, dove fece amicizia con Pietro Mascagni. Le opere più famose di Puccini, considerate di repertorio per i maggiori teatri del mondo, sono La bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1903) e Turandot (1926). Quest'ultima non fu completata perché il compositore si spense stroncato da un tumore alla gola poco prima di terminare le ultime pagine (il Maestro era un forte fumatore); l'opera fu poi completata con finali diversi: quello di Franco Alfano (il primo, coevo alla prima assoluta ed ancor oggi più eseguito); successivamente nel XXI secolo per opera di Luciano Berio, abbastanza rappresentato. Non mancano altre proposte e studi di nuovi completamenti.

Viareggio è un comune italiano di 60 241 abitanti della provincia di Lucca in Toscana. Viareggio è conosciuta, oltre per l'attività cantieristica come località di turismo balneare, per la pesca, per la floricultura e per il Carnevale, nato nel 1873. La città è un attivo centro industriale e artigianale, soprattutto nel campo della cantieristica navale, da tempo conosciuta in tutto il mondo. Viareggio è nota anche in ambito storico-religioso (tra le vicende più significative quelle di Sant'Antonio Maria Pucci e di Clelia Merloni) ed è sede di molti premi e manifestazioni tra i quali il Premio letterario Viareggio Répaci, istituito nel 1929, il Premio Viareggio Sport, istituito nel 1985, e il Torneo Mondiale Coppa Carnevale di Viareggio, istituito nel 1949. È inoltre da ricordare il Festival Gaber, in memoria di Giorgio Gaber, al quale partecipano artisti di spicco del panorama musicale italiano.

Turandot (AFI: /turanˈdɔt/) è un'opera in 3 atti e 5 quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, lasciata incompiuta da Giacomo Puccini e successivamente completata da Franco Alfano. La prima rappresentazione ebbe luogo nell'ambito della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926, con Rosa Raisa, Francesco Dominici, Miguel Fleta, Maria Zamboni, Giacomo Rimini, Giuseppe Nessi e Aristide Baracchi sotto la direzione di Arturo Toscanini, il quale arrestò la rappresentazione a metà del terzo atto, due battute dopo il verso «Dormi, oblia, Liù, poesia!» (alla morte di Liù), ovvero dopo l'ultima pagina completata dall'autore, rivolgendosi al pubblico, secondo alcune testimonianze, con queste parole: «Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto.» Le sere seguenti, l'opera fu messa in scena con il finale rivisto di Alfano, ma fu diretta da Ettore Panizza. Arturo Toscanini non diresse mai più l'opera.L'incompiutezza dell'opera è oggetto di discussione tra gli studiosi. C'è chi sostiene che Turandot rimase incompiuta non a causa dell'inesorabile progredire del male che affliggeva l'autore, bensì per l'incapacità, o piuttosto l'intima impossibilità da parte del Maestro di interpretare quel trionfo d'amore conclusivo, che pure l'aveva inizialmente acceso d'entusiasmo e spinto verso questo soggetto. Il nodo cruciale del dramma, che Puccini cercò invano di risolvere, è costituito dalla trasformazione della principessa Turandot, algida e sanguinaria, in una donna innamorata.

Il Serchio è uno dei principali fiumi della Toscana, il terzo della regione per lunghezza (111 km) dopo l'Arno e l'Ombrone, e il secondo per portata media alla foce (46,1 m³/s). Ove si considerino però la regolarità di regime e le portate minime estive, il Serchio, con i suoi 11 m³/s (dei quali quasi metà dovuti al fiume Lima), è il maggiore della regione.

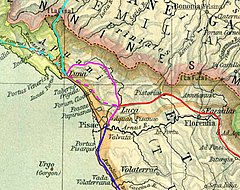

La via Clodia Nova o Clodia Secunda fu una strada romana che permetteva il passaggio dalla Toscana alla Lunigiana. Il suo percorso iniziava a Pisa si dirigeva a Lucca, risaliva il versante destro del fiume Auser (Serchio), attraversava la Garfagnana fino alla città di Piazza al Serchio, dopo Minucciano valicava il Passo di Tea (955 m) e giungeva a Fosdinovo per concludersi all'antica Luni con il suo porto sul mar Ligure. La via Clodia Nova è da distinguersi dalla via Clodia, costruita nel 225 a.C., che collegava Roma a Rusellae in un percorso intermedio tra via Cassia e via Aurelia.

Bagni di Lucca è un comune italiano di 5 727 abitanti della provincia di Lucca in Toscana.

Le mura di Lucca sono il secondo maggior esempio in Europa di mura costruite secondo i principi della fortificazione alla moderna che si sia conservata completamente integra in una grande città. Nicosia, capitale di Cipro, detiene il record con una cerchia muraria di 4,5 km con 11 bastioni e tre porte. L'attuale cerchia muraria di Lucca, lunga esattamente 4 chilometri e 223 metri, è frutto dell'ultima campagna di ricostruzione, partita nel 7 maggio del 1504 e terminata solamente un secolo e mezzo dopo, nel 1648. I lavori hanno avuto luogo anche nella seconda metà del Seicento, con aggiornamenti strutturali basati sulle nuove conoscenze e tecniche costruttive. Mai utilizzata a scopo difensivo, la struttura moderna si articola su 12 cortine ed 11 baluardi. Questi sono visti come un forte segno di identità culturale e come contenitore per la memoria storica del territorio. Le mura furono concepite anche come deterrente. In particolare la Repubblica di Lucca temeva le mire espansionistiche prima di Firenze e, successivamente, del Granducato di Toscana. Tuttavia non si arrivò mai ad una vera guerra aperta contro il Granducato. Vi furono conflitti con il Ducato di Modena (secoli XVI e XVII), ma esclusivamente in Garfagnana, perciò Lucca non dovette mai subire alcun assedio. L'unica occasione in cui le mura furono messe alla prova fu durante la disastrosa alluvione del Serchio nel 18 novembre del 1812. Le porte furono sprangate e con l'ausilio di materassi e pagliericci fu garantita una relativa tenuta all'acqua del centro di Lucca. La stessa Elisa Bonaparte, Principessa di Lucca e Piombino, per entrare nella città fu fatta issare con una sorta di bilanciere per non aprire i battenti sprangati alla furia delle acque. La struttura fu convertita in passeggiata pedonale da Maria Luisa di Borbone-Spagna (in carica dal 1815 al 1824), in modo da svolgere il ruolo di grande parco pubblico, soprattutto grazie alla sua lunghezza di oltre 4 chilometri. Il nuovo impiego delle mura si ripercosse anche sugli spazi esterni antistanti, i quali furono convertiti in grandissimi prati. Il percorso sopra la cinta muraria viene attualmente utilizzato per passeggiare e fare attività fisica, ma nella bella stagione si pone anche come palcoscenico naturale per spettacoli e manifestazioni.

Pietrasanta è un comune italiano di 22 943 abitanti della provincia di Lucca in Toscana.

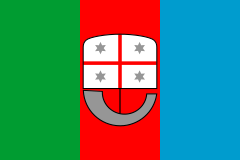

La Liguria (AFI: /liˈɡurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale di 1 515 500 abitanti, con capoluogo Genova. È bagnata a sud dal Mar Ligure, a ovest confina con la Francia (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), a nord con il Piemonte e con l'Emilia-Romagna e a sud-est con la Toscana. La regione fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. I confini della regione amministrativa attuale, coincidono in gran parte con l'area governata dalla Repubblica di Genova, e sono stati raggiunti nel 1859-1860, quando le provincie di Genova e Porto Maurizio arrivarono a un'estensione simile a quella della regione attuale. Il termine "Liguria" per indicare questa area si affermò più tardi, infatti fino a tutto il '700 e buona parte del '800, fu "genovesato" il nome utilizzato per indicare il territorio della repubblica marinara, e i suoi abitanti chiamavano se stessi "genovesi". Liguria invece, fino a quel tempo era una parola del linguaggio erudito, ed era usata per indicare una regione dell'epoca romana, più estesa dell'attuale Liguria, di cui l'odierna regione con capoluogo Genova costituiva solo una parte. Fino al 1860 la circoscrizione amministrativa della Liguria, facente parte dal 1815 del Regno di Sardegna, comprendeva anche la Provincia di Nizza Marittima, ceduta poi alla Francia a seguito del Trattato di Torino del 24 marzo 1860 con l'eccezione del circondario di Sanremo e di quello di Porto Maurizio, entrati a far parte del Regno d'Italia. Secondo un luogo comune, la Liguria sarebbe stretta tra il mare e le catene montuose delle Alpi e dell'Appennino: di conseguenza la regione potrebbe essere ridotta a due fasce costiere, ad est e a ovest di Genova: la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante. In realtà, la Liguria comprende anche grandi porzioni di territorio tributarie del bacino del Po a nord del crinale alpino-appenninico (circa il 28% della superficie regionale appartiene al bacino padano) e quasi tutto il retroterra marittimo, il lungo tratto di litorale compreso tra gli storici confini con la Francia (Rio San Luigi presso Grimaldi di Ventimiglia) e la bassa valle del Magra nei dintorni di Sarzana e Aulla (MS): questo confine orientale appare tuttavia meno definito, poiché coincide solo in parte con il basso corso del fiume Magra e include parte della piana litoranea di Luni. A un criterio amministrativo (secondo cui sarebbe da considerare amministrativamente ligure almeno tutto ciò che è posto a sud del crinale alpino-appenninico nel tratto Grimaldi-Mortola/Passo del Bracco) si sottraggono alcune aree marginali del territorio della Liguria "fisica", che per ragioni storico-politiche appartengono ad altre amministrazioni regionali o statali; è il caso della media e alta Val Roia (a lungo contesa tra Repubblica di Genova, Ducato di Provenza e Ducato di Savoia e ora amministrativamente francese, dopo essere stata ligure e piemontese) e delle alte valli dei torrenti Pennavaira e Neva (con i borghi di Alto, Caprauna e Cerisola che, pur rimanendo nella sfera di influenza economico-commerciale della città di Albenga, sono stati lungamente controllati dal Ducato di Savoia e poi inclusi nella Provincia di Cuneo). Alla Liguria è legato storicamente e linguisticamente l'Oltregiogo in provincia di Alessandria con Novi Ligure, Ovada, Arquata Scrivia che comprende parte delle valli Orba, Lemme, Scrivia, Borbera e Spinti. L'Oltregiogo fu parte della Repubblica di Genova fino al 1797, poi della Repubblica Ligure fino al 1805 e dopo la restaurazione della Provincia di Novi, parte della Divisione di Genova. Venne annesso al Piemonte dopo il decreto Rattazzi del 1859. L'isola di Capraia fu parte della Liguria fino al 1925 e dell'Arcidiocesi di Genova fino al 1977. La Liguria è una regione di grande richiamo turistico per le sue bellezze antropiche e naturali, tra le quali spiccano - a ponente - la Riviera dei Fiori e - a levante - Portofino, le Cinque Terre e Porto Venere.

Marina di Pietrasanta è una frazione del comune di Pietrasanta, nella riviera della Versilia, in provincia di Lucca. Come indica il nome, questa frazione si estende su litorale del mar Ligure prospiciente Pietrasanta e comprende i 4 km di costa tra Forte dei Marmi e Lido di Camaiore. Marina di Pietrasanta si suddivide in quattro zone, che sono (elencate da nord-ovest a sud-est): Fiumetto; Tonfano; Motrone; Le Focette.

E lucevan le stelle è una aria per tenore dell’opera Tosca di Giacomo Puccini. Il primo tenore a cantarla è stato Emilio De Marchi nel 1900.

La storia dell'istruzione in Italia si riferisce all'evoluzione dell'istruzione scolastica in Italia a partire dal periodo medioevale fino ai giorni nostri.