- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

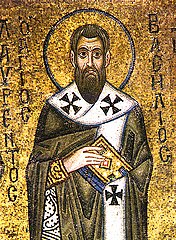

Basilio Magno, il Grande; in greco: Βασίλειος ὁ Μέγας, Basíleios ho Mégas; in latino Basilius Magnus (Cesarea in Cappadocia, 329 – Cesarea in Cappadocia, 1º gennaio 379), è stato un vescovo e teologo greco antico, venerato dalle Chiese cristiane; porta anche i titoli di confessore e Dottore della Chiesa. È considerato il primo dei Padri cappadoci. Era figlio di un ricco retore e avvocato, mentre suo nonno, che fu discepolo di Gregorio Taumaturgo del Ponto, morì martire nella persecuzione di Diocleziano. Sua nonna Macrina, la madre Emmelia, i fratelli Gregorio (vescovo di Nissa) e Pietro (vescovo di Sebaste) e la sorella primogenita, Macrina, sono pure venerati dalla Chiesa cattolica come santi. Fu molto amico di Gregorio Nazianzeno, venerato come santo e commemorato nello stesso giorno, il 2 gennaio. Ha scritto la regola che ancora oggi ispira la vita dei Monaci basiliani.

Nella religione ebraica il sacerdote o cohen, pl. cohanim (ebraico כּהן kohèn, pl. כּוהנים kohanîm) è una figura religiosa preposta all'esercizio del culto, detto "avodah", e alla mediazione dei rapporti con la divinità; risale in particolare al servizio sacrificale presso il Tempio di Gerusalemme. Il vocabolo kohèn viene usato nella Torah per riferirsi ai sacerdoti, sia ebraici che non-ebraici, come anche all'intera nazione ebraica nel suo complesso. Si citavano come sacerdoti anche i kohanim, evidentemente non ebrei, di Baal (2 Re 10:19). Durante l'esistenza del Tempio di Gerusalemme i kohanim officiavano l'offerta dei sacrifici quotidiani e associati alle Festività ebraiche. Attualmente i kohanim conservano uno status importante all'interno dell'ebraismo e sono vincolati da ulteriori restrizioni in base alle tradizioni dell'ebraismo ortodosso e dell'Halakhah (Legge ebraica). In breve, le uniche funzioni sacerdotali rimaste sono la benedizione sacerdotale e la riscossione del riscatto dei primogeniti; gli unici privilegi sacerdotali ancora in vigore sono l'onore loro dovuto, la precedenza nella salita prima del Levita con lettura della Torah nel culto sinagogale, che dovrebbe recitare chiunque venga chiamato alla lettura, ovviamente di religione ebraica. Secondo l'ebraismo ortodosso, con la distruzione del Secondo Tempio nel 70 e.v. e la cessazione dei sacrifici ebraici, la maggior parte delle funzioni sacerdotali è sospesa, in attesa della ricostituzione del III Tempio ad opera del Messia. Secondo i testi biblici, lo status di sacerdote è ereditario, riguardante i soli discendenti di Aronne e distinto da quello del profeta (uomo senza precise caratteristiche sociali, chiamato da Dio per parlare a suo nome) e da quello del levita (appartenente alla tribù di Levi con un ruolo cultuale subordinato a quello del sacerdote). Il culto fu svolto dai sacerdoti dapprima all'interno della "Dimora" (il santuario itinerante contenente l'Arca dell'Alleanza costruito da Mosè nel deserto), poi nel Tempio di Gerusalemme a partire dal X secolo a.e.v. Sono ricordati anche culti sacerdotali nelle "alture", cioè altari costruiti su colline sparsi nella Palestina, dove però spesso si infiltravano elementi cultuali pagani. Per questo Giosia, nella sua riforma religiosa del VII secolo a.e.v., accentrò il culto nel solo tempio di Gerusalemme.

Il termine sacerdote (maschile) o sacerdotessa (femminile) deriva dal latino sacer, sacro, unito al radicale dot, (dal PIE *dʰoh1-t- o *deh3): "io do", nel senso di un ministro che aveva il compito di offrire sacrifici alla divinità. In molte religioni, il sacerdote è una persona che funge da mediatore tra i fedeli e la divinità, spesso in base a una particolare consacrazione.

La Lettera agli Ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. Il suo genere letterario è molto discusso. Ben più che una lettera o un'omelia il testo risulta essere un "trattato per i cristiani di origine ebraica ed etnica ora ellenizzati". Il testo, anonimo, è stato accostato al nome di Paolo di Tarso sin dai tempi più antichi, ma la critica antica e moderna ha escluso quasi concordemente questa attribuzione.

Il Grande Scisma, conosciuto dalla storiografia occidentale come Scisma d'Oriente e definito dagli Ortodossi Scisma dei Latini, fu l'evento che, rompendo l'unità di quella che fu la Chiesa di Stato dell'Impero romano basata sulla Pentarchia, divise la Cristianità Calcedonese fra la Chiesa cattolica occidentale, che aveva sviluppato il concetto del primato (anche giurisdizionale) del Vescovo di Roma (in quanto considerato successore dell'Apostolo Pietro), e la Chiesa ortodossa orientale, che invece riteneva di rappresentare la continuità della chiesa indivisa del primo millennio, senza cedimenti a quelle che riteneva innovazioni dei Latini. Sebbene normalmente si indichi il 1054 come anno dello scisma, ossia quando papa Leone IX, attraverso i suoi legati, lanciò la scomunica al patriarca Michele I Cerulario e quest'ultimo, a sua volta, rispose con un proprio anatema scomunicando i legati, lo Scisma fu in realtà il risultato di un lungo periodo di progressivo distanziamento fra le due Chiese. Le dispute alla base dello scisma erano sostanzialmente due. La prima riguardava l'autorità papale: il papa (ossia il vescovo di Roma), ritenendosi investito del primato petrino su tutta la Chiesa per mandato di Cristo, da cui avrebbe ricevuto le "chiavi del Regno dei Cieli" e l'autorità di "pascerne gli agnelli" (cfr. i Vangeli di Matteo e Giovanni) e quindi di un vero potere giurisdizionale (secondo il linguaggio rabbinico conferire le chiavi a qualcuno significa investirlo di un'autorità), iniziò a reclamare la propria "naturale" autorità anche sui quattro patriarcati orientali (Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, che, con Roma, formavano la cosiddetta pentarchia). Questi erano disposti a concedere al Patriarca d'Occidente un primato solo onorario e a lasciare che la sua autorità effettiva si estendesse solo sui cristiani d'Occidente, ritenendo il primato romano privo di fondamento scritturistico. L'altra disputa, di ambito trinitario e apparentemente meno "politica" concerneva l'aggiunta del Filioque nel Credo niceno, avvenuta in ambito latino. Esistevano inoltre altre cause, meno significative, fra le quali talune variazioni di certi riti liturgici (questione dell'uso del pane azzimo durante l'eucaristia, il matrimonio dei preti, la confermazione dei battezzati riservata soltanto al vescovo, ecc.). Ma anche e soprattutto ragioni politiche (alleanza papale con Franchi e Normanni) e rivendicazioni conflittuali di giurisdizione (nel sud Italia, nei Balcani e nell'area slava). La Chiesa si divise lungo linee dottrinali, teologiche, linguistiche, politiche e geografiche, e la frattura fondamentale non si è, finora, più rinsaldata. Si ebbero, in effetti, due formali riunioni dell'Oriente con Roma, nel 1274 (nel Secondo Concilio di Lione) e nel 1439 (nel Concilio di Firenze), ma in entrambi i casi le riconciliazioni tra Roma e l'Oriente furono poi disconosciute dai fedeli e dal basso clero delle Chiese orientali, in quanto i capi spirituali che vi presero parte, nel consentire queste cosiddette "unioni", avrebbero oltrepassato la propria autorità, non ottenendo alcuna ritrattazione da parte latina delle "prassi" controverse affermatesi in Occidente. Gli ulteriori tentativi di riconciliare le chiese d'oriente e quella di Roma fallirono, tuttavia alcune comunità ecclesiastiche, inizialmente Ortodosse, nel corso dei secoli cambiarono giurisdizione, riconoscendo l'autorità del papa e diventando Cattoliche. Tali comunità sono ora dette Chiese cattoliche di rito orientale ovvero Uniati (termine spregiativo con cui gli ortodossi indicano coloro i quali si sono sottomessi a Roma, accettandone il contestato primato giurisdizionale). Seppure la maggioranza delle fonti pongano come anno decisivo il 1054, altri fanno risalire lo Scisma ad anni (ed eventi) diversi: il 1204, anno del Sacco di Costantinopoli per opera dei Veneziani tramite i Crociati latini, trasportati dalla loro flotta; il 1484, anno in cui la Chiesa ortodossa rigettò il Concilio di Firenze con il sinodo indetto da Simeone I, patriarca di Costantinopoli (su insistenza del Sultano).Il dato di fatto è che tuttora la Chiesa cattolica occidentale e quella Ortodossa orientale rimangono separate, anche se entrambe continuano a definirsi una, santa, cattolica ed apostolica (in ossequio al Credo niceno-costantinopolitano) e a rivendicare la propria "ortodossia", dando a intendere che, con lo scisma, sia stata l'altra parte ad aver lasciato la chiesa d'origine.

Giacomo Lercaro (Quinto al Mare, 28 ottobre 1891 – Ponticella, 18 ottobre 1976) è stato un cardinale italiano, arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968.

Il II Concilio di Bari fu un sinodo della Chiesa cattolica organizzato da papa Urbano II che si tenne a Bari nei primi giorni dell'ottobre 1098. Il Concilio barese si tenne nel periodo in cui si era compiuta la prima fase di restituzione alla giurisdizione della chiesa di Roma delle numerose chiese dell'Italia meridionale ricadenti sotto il patriarcato di Costantinopoli: il suo scopo era quello di risolvere il nodo teologico sorto nell'867 a causa dell'enciclica di Fozio.