- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Non sono noti rinvenimenti archeologici per il territorio di Imbersago. Nel territorio circostante sono note tuttavia frequentazioni umane a partire dal Paleolitico medio. Nella zona a insediamenti su palafitte subentrarono i Celti, vinti a loro volta dai Romani. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente la toponomastica attesta nella zona circostante la presenza longobarda (Cernusco Lombardone, da Cixinuscolo Longobardorum e Lomagna, da Lemania, evoluzione di Alemania e Arimannia). Secondo Guasco di Bisio, autore ai primi del Novecento di un Dizionario feudale degli antichi Stati Sardi e della Lombardia i signori di Caltignaga, discendenti dal visconte Gherardo di Vienne, ebbero in concessione nel 920 dal conte Gerardo di Lecco i territori lungo il fiume Adda, comprendenti anche Imbersago: la famiglia dei Caltignaga si sarebbe suddivisa in due rami, di cui quello che comandò ad Imbersago discendeva da Adamo da Caltignaga. Dopo qualche passaggio di proprietà Imbersago finì nelle mani di tre fratelli figli di Ildeprando: Ratburno, Ademaro e Riccardo. Secondo Guasco fu da questo ramo che discesero i signori di Imbersago ed Ornago. Nella tabella a destra del testo si può osservare la cronologia degli eventi proposta da Guasco di Bisio. La discendenza dei signori di Imbersago dai nobili di Caltignaga è suffragata da Giancarlo Andenna. Imbersago è citata per la prima volta in un documento del 975 come vico Ambeciago, con residenti di nazionalità longobarda. Nel 988 un certo Ghisalberto, signore di Imbersago fa da testimone ad un atto di permuta concluso nel 988 da Ermengarda, sposa del conte di Verona, sua parente e sorella del conte Attone di Lecco: Longoni, pagg.64-5. Secondo Giovanni Dozio la famiglia di Giselberto da Imbersago potrebbe essere la stessa a cui nel secolo seguente venne assegnato il titolo di capitani o valvassori di Imbersago. Ghisalberto ebbe due figli, Dedila (sposata a Guglielmo da Palosco) e Odelberto, che successe al padre nel comando di Imbersago. In quest'epoca non si trattava di un vero e proprio centro abitato, ma di una serie di possedimenti, che sotto l'imperatore Ottone I si trovavano controllati dal vescovo di Milano. Intorno all'anno 1000 Imbersago si doveva presentare dunque come un insieme di residenze fortificate, a controllo del traffico sul fiume Adda, dipendenti dalla famiglia dei Capitanei di Vimercate, che controllavano il castello di Brivio. In seguito una perdita di importanza di Imbersago è confermata dalla mancanza del paese tra i traversagium, ovvero tra i passaggi sull'Adda per cui il comune di Milano richiedeva un pedaggio. Gli Airoldi, domini de Robiate nel XII secolo, furono sostenitori dei Visconti, soprattutto durante il conflitto con i Torriani nel XIII secolo del 1279 la battaglia era arrivata fino al castello di Brivio. A questo periodo risale la chiesa di San Paolo (XIII secolo) e la torre conservata nel centro del paese, e parte di un'antica fortificazione, è fatta risalire al XIV secolo. Nel 1348 il prontuario del comune di Milano con l'elenco dei contributi in braccia per la manutenzione delle principali strade della Brianza attesta che il comune di Imbersago aveva un peso rilevante nel circondario, e che le località di Sartirana, Cassina e Cazzulino erano ancora entità indipendenti. A partire dal 1385 il contado vedeva contrapporsi gli Annoni ed i Vimercati (guelfi) ai Mari ed agli Airoldi (ghibellini) Nel 1408 il "castellazzo" di Imbersago era in possesso dei Mauri di Cormeno. Sotto i Visconti troviamo come signori del paese nella Matricola delle nobili famiglie milanesi i nobiles de Imbersago scilicet capitanei. Il 16 marzo 1443 il console di Imbersago, in seguito ad una riunione dei capi-famiglia, fece redigere ad un notaio meratese un documento in cui ci si accordava sul metodo da seguire per il censimento delle proprietà. Nel 1449 gli Airoldi, associati a Robbiate e ad Imbersago furono invitati a prestare giuramento di fedeltà al comune di Milano in opposizione a Francesco Sforza. Come sostenitori dello Sforza, dopo la sua presa di potere ebbero diversi benefici e questi rispose positivamente, riconfermando i benefici già accordati prima di lui, ed estendendoli fino a comprendere anche Imbersago. Sotto il dominio degli Sforza Imbersago fece parte del vicariato del Monte di Brianza Il fatto di abitare sul confine con la Serenissima favoriva un certo contrabbando in paese, nonostante l'embargo imposto dal ducato, tanto che lo stesso Sforza minacciò di abrogare i benefici fiscali in caso di reiterazione del reato (13 febbraio 1451). Nel dicembre del 1435 alcuni comuni della zona si unirono per nominare un esperto che oggi chiameremmo commercialista, con il compito di difenderli dall'esosità del fisco. Il nome del consorzio fu Università del Colle di Brianza (università nel senso di unione). Ben presto il Vicario di nomina ducale divenne un titolo ad elezione diretta tra gli anziani del luogo. Il consorzio ebbe uno stupefacente sviluppo civico, portando alla nascita dei figure professionali, esperti in ogni settore della vita sociale. Nel 1485 nacque la Banca del Monte di Brianza; in realtà si trattava di una tesoreria che però già faceva prestiti ad interesse. In questo periodo Imbersago viveva grazie ad alcune produzioni locali: tessuti in lana, vino e cereali, oltre alle solite agricoltura e pesca. Per quanto socialmente encomiabile, l'Università non sopravvisse molto dopo la caduta del Ducato, l'invasione francese del 1499 ed il successivo dominio spagnolo. Tra il 1530 ed il 1540 il ducato venne diviso in feudi. Il catasto che aveva fatto litigare per decenni gli imbersaghesi venne rivisto nell'Estimo di Carlo V, di cui è stata ritrovata la copia riguardante Imbesrago. Questo documento rappresenta anche il più antico censimento di Imbersago, e si può notare come la percentuale di Vimercati ed Airoldi sia drasticamente diminuita nell'ultimo secolo.

La Spedizione dei Mille fu uno degli episodi cruciali del Risorgimento. Avvenne nel 1860 quando un migliaio di volontari, al comando di Giuseppe Garibaldi, partì nella notte tra il 5 e il 6 maggio da Quarto (nei pressi di Genova, nel territorio del Regno di Sardegna) alla volta della Sicilia, controllata dal Regno Borbonico delle Due Sicilie. Lo scopo della spedizione fu di appoggiare le rivolte scoppiate nell'isola e rovesciare il governo borbonico. I volontari sbarcarono l'11 maggio presso Marsala e, grazie al contributo di volontari meridionali e allo sbarco di altre spedizioni garibaldine, aumentarono di numero, creando l'Esercito meridionale, il quale si mosse verso nord alla volta di Napoli. Dopo una serie di battaglie vittoriose contro l'Esercito borbonico, i volontari garibaldini riuscirono a conquistare tutto il Regno delle Due Sicilie, permettendone l'annessione al nascente Regno d'Italia.

La partecipazione dell'Italia alla prima guerra mondiale ebbe inizio il 24 maggio 1915, circa dieci mesi dopo l'avvio del conflitto, durante i quali il paese conobbe grandi mutamenti politici, con la rottura degli equilibri giolittiani e l'affermazione di un quadro politico rivolto a mire espansionistiche, legate al fervore patriottico e a ideali risorgimentali. Inizialmente il Regno d'Italia si mantenne neutrale e parallelamente alcuni esponenti del governo iniziarono trattative diplomatiche con entrambe le forze in campo, che si conclusero con la sigla di un patto segreto con le potenze della Triplice intesa. Durante questo lungo periodo di trattative l'opinione pubblica giocò un ruolo decisionale fondamentale, e la scelta o meno di entrare in guerra fu condizionata dalle decisioni delle masse popolari, divise tra interventisti e neutralisti. A conclusione delle trattative il Regno d'Italia abbandonò lo schieramento della Triplice alleanza e dichiarò guerra all'Austria-Ungheria il 23 maggio 1915, avviando le operazioni belliche a partire dal giorno seguente; l'Italia dichiarò poi guerra all'Impero ottomano il 21 agosto 1915, al Regno di Bulgaria il 19 ottobre 1915 e all'Impero tedesco il 27 agosto 1916. L'entrata in guerra dell'Italia aprì un lungo fronte sulle Alpi Orientali, esteso dal confine con la Svizzera a ovest fino alle rive del mare Adriatico a est: qui, le forze del Regio Esercito sostennero il loro principale sforzo bellico contro le unità dell'Imperial regio Esercito austro-ungarico, con combattimenti concentrati nel settore delle Dolomiti, dell'Altopiano di Asiago e soprattutto nel Carso lungo le rive del fiume Isonzo. Contemporaneamente alle operazioni belliche, la guerra ebbe anche una profonda influenza sullo sviluppo industriale del paese oltre ad avviare grandi cambiamenti in ambito sociale e politico. Il fronte interno giocò un ruolo fondamentale per il sostegno dello sforzo bellico: gran parte della vita civile e industriale fu completamente riadattata alle esigenze economiche e sociali che il fronte imponeva, e comparve la militarizzazione dell'industria, la soppressione dei diritti sindacali a favore della produzione di guerra, i razionamenti per la popolazione, l'entrata della donna nel mondo del lavoro e moltissime altre innovazioni sociali, politiche e culturali. La guerra impose uno sforzo popolare mai visto prima; enormi masse di uomini furono mobilitate sul fronte interno così come sul fronte di battaglia, dove i soldati dovettero adattarsi alla dura vita di trincea, alle privazioni materiali e alla costante minaccia della morte, che impose ai combattimenti la necessità di dover affrontare enormi conseguenze psicologiche collettive ed individuali, che andavano dalla nevrosi da combattimento, al reinserimento nella società fino alla nascita delle associazioni dei reduci. Dopo una lunga serie di inconcludenti battaglie, la vittoria degli austro-tedeschi nella battaglia di Caporetto dell'ottobre-novembre 1917 fece arretrare il fronte fino alle rive del fiume Piave, dove la resistenza italiana si consolidò; solo la decisiva controffensiva di Vittorio Veneto e alla rotta delle forze austro-ungariche, sancì la stipula dell'armistizio di Villa Giusti il 3 novembre 1918 e la fine delle ostilità, che costarono al popolo italiano circa 650.000 caduti e un milione di feriti. La firma dei trattati di pace finali portò a un rigetto delle condizioni a suo tempo fissate nel Patto di Londra e a una serie di contese sulla fissazione dei confini settentrionali del paese, innescando una grave crisi politica interna sfociata nella cosiddetta "Impresa di Fiume", cui si sommarono i rivolgimenti economici e sociali del biennio rosso; questi fattori gettarono poi le basi per il successivo avvento del regime fascista.

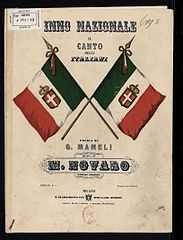

Il Canto degli Italiani, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, Inno di Mameli, Canto nazionale o Inno d'Italia, è un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo si compone di sei strofe e un ritornello che si alterna alle stesse. ed è musicato in tempo di 4/4 nella tonalità di si bemolle maggiore. La sesta strofa riprende con poche variazioni il testo della prima. Il canto fu molto popolare durante il Risorgimento e nei decenni seguenti, sebbene dopo l'unità d'Italia (1861) come inno del Regno d'Italia fosse stata scelta la Marcia Reale, che era il brano ufficiale di Casa Savoia. Il Canto degli Italiani era infatti considerato troppo poco conservatore rispetto alla situazione politica dell'epoca: Fratelli d'Italia, di chiara connotazione repubblicana e giacobina, mal si conciliava con l'esito del Risorgimento, che fu di stampo monarchico. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia diventò una repubblica e il Canto degli Italiani fu scelto, il 12 ottobre 1946, come inno nazionale provvisorio, ruolo che ha conservato anche in seguito rimanendo inno de facto della Repubblica Italiana. Nei decenni si sono susseguite varie iniziative parlamentari per renderlo inno nazionale ufficiale, fino a giungere alla legge nº 181 del 4 dicembre 2017, che ha dato al Canto degli Italiani lo status di inno nazionale de iure.

Giuseppe Maria Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807 – La Maddalena, 2 giugno 1882) è stato un generale, patriota, condottiero e scrittore italiano. Figura rilevante del Risorgimento, fu uno dei personaggi storici più celebrati della sua epoca. È noto anche con l'appellativo di «eroe dei due mondi» per le imprese militari compiute sia in Europa, sia in America Meridionale. Considerato dalla storiografia e nella cultura popolare del XX secolo il principale eroe nazionale italiano, iniziò i suoi spostamenti per il mondo come ufficiale di navi mercantili, per poi diventare capitano di lungo corso. La sua impresa più nota fu la vittoriosa spedizione dei Mille, che portò all'annessione del Regno delle Due Sicilie al nascente Regno d'Italia, episodio centrale nel processo di unificazione della nuova nazione. Massone di 33º grado del Rito scozzese antico ed accettato, favorevole all'ingresso delle donne in massoneria (tanto da iniziare sua figlia Teresita), ricoprì anche brevemente la carica di Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia; dichiaratamente anticlericale, fu autore di numerosi scritti, prevalentemente di memorialistica e politica, ma pubblicò anche romanzi e poesie.