- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Marsilio Ficino (IPA: /marˈsiljo fiˈʧino/; Figline Valdarno, 19 ottobre 1433 – Careggi, 1º ottobre 1499) è stato un filosofo, umanista e astrologo italiano.

Il Corpus Hermeticum ("raccolta delle opere di Ermes") è una raccolta di scritti filosofico-religiosi di epoca imperiale (II-III secolo d.C.) attribuiti ad Ermete Trismegisto. Rappresenta la fonte d'ispirazione del pensiero ermetico e neoplatonico rinascimentale. Per secoli il Corpus fu considerato un'opera appartenente alla letteratura dell'Antico Egitto. Secondo la tradizione, Ermete Trismegisto ("tre volte grande", cioè il più grande filosofo, il più grande sacerdote e il più grande re), visse ai tempi di Mosè. Marsilio Ficino, che tradusse per primo l'opera in latino, indicò Orfeo (gli Inni), Platone e Plotino come i più tardi rappresentanti della sapienza antica contenuta nel Corpus.

L'Accademia neoplatonica fu un'istituzione culturale fondata a Firenze nel 1462 da Marsilio Ficino, per incarico di Cosimo de' Medici, nella Villa le Fontanelle, e successivamente espansa nella più nota Villa medicea di Careggi.

Accademia (in greco: Ἀκαδήμεια) fu il nome con il quale fu conosciuta la scuola fondata da Platone ad Atene. Fondata nel 387 a.C., esistette, seppur attraverso varie fasi, fino a dopo la morte di Filone di Larissa. Anche se vari filosofi continuarono ad insegnare la filosofia platonica ad Atene in epoca romana, fu solo all'inizio del V secolo che una nuova scuola venne fondata come centro del neoplatonismo e cessò la sua attività nel 529, quando l'imperatore Giustiniano I ordinò la chiusura di tutte le scuole filosofiche pagane nell'impero bizantino, in cui il cristianesimo era diventato religione di Stato. Rappresentò per tutta l'età antica il simbolo della filosofia platonica e ancora Plutarco, in piena età imperiale, definiva se stesso e i pensatori che come lui si rifacevano a Platone come "accademici" (akademikoi).

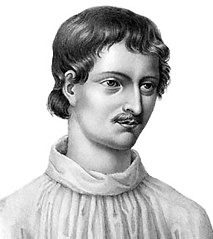

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

De la causa, principio et Uno è la seconda opera in lingua italiana che Giordano Bruno dà alle stampe a Londra nel 1584. Articolata in cinque dialoghi, egli dedica anche questa all'ambasciatore di Francia presso il quale era ospite, Michel de Castelnau. Proseguendo l'esposizione iniziata con La cena de le ceneri, il filosofo, sostenendovi l'unità di causa universale e principio universale, elabora una concezione animistica della materia, una materia eterna, infinita, viva.

L’Alcibiade primo (o Alcibiade I, in greco antico: Ἀλκιβιάδης A) è un dialogo di Platone, nel quale Alcibiade ha una conversazione con Socrate. La sua attribuzione a Platone è controversa tra gli studiosi. La datazione del testo è anch'essa variabile, ma viene collocato con buona probabilità nella prima metà del IV secolo a.C.

Alcibiade (AFI: [alʧiˈbiade]), figlio di Clinia del demo di Scambonide (in greco antico: Ἀλκιβιάδης Alkibiádēs, pronuncia: [alkibiádɛːs]; Atene, 450 a.C. – Frigia, 404 a.C.) è stato un militare e politico ateniese. Oratore e statista di altissimo livello, fu l'ultimo membro di spicco degli Alcmeonidi, il clan aristocratico a cui apparteneva la famiglia di sua madre, poi decaduto con la fine della guerra del Peloponneso. Svolse un ruolo importante nella seconda parte di questo conflitto, come consigliere strategico, comandante militare e politico. Durante la guerra del Peloponneso, Alcibiade cambiò più volte il proprio partito politico: nella natia Atene, dal 420 al 410 a.C. fu fautore di un'aggressiva politica estera impegnandosi nell'organizzazione della spedizione ateniese in Sicilia, ma passò dalla parte di Sparta quando i suoi oppositori politici lo accusarono del sacrilegio delle erme. A Sparta propose e supervisionò importanti campagne militari contro la sua città natale, ebbe un ruolo determinante nella caduta di Atene: l'occupazione permanente della città di Decelea e le rivolte di molti territori sotto il controllo di Atene furono da lui consigliate o supervisionate. Cacciato anche da Sparta, però, fu obbligato a rifugiarsi in Persia, dove divenne consigliere del satrapo Tissaferne finché i suoi sostenitori politici ateniesi non gli chiesero di tornare. Fu poi generale ad Atene per diversi anni, ma i suoi nemici riuscirono a farlo esiliare una seconda volta. A detta di molti storici, se avesse potuto comandare la spedizione in Sicilia da lui progettata (guidata invece da Nicia), l'operazione non sarebbe terminata con la disastrosa disfatta degli Ateniesi. Negli anni passati a Sparta, Alcibiade ebbe un ruolo determinante nella caduta di Atene: l'occupazione permanente della città di Decelea e le rivolte di molti territori sotto il controllo di Atene furono da lui consigliate o supervisionate. Una volta tornato alla sua città natale, comunque, ebbe un ruolo cruciale in una successione di vittorie ateniesi che forse avrebbero costretto Sparta alla pace. Alcibiade favorì tattiche anticonvenzionali, spesso assoggettando città con l'inganno, proponendo negoziati, utilizzando l'arte militare poliorcetica solo in casi estremi. Le qualità politiche e militari di Alcibiade furono spesso utili agli stati che beneficiarono dei suoi servigi, ma la sua propensione a inimicarsi i potenti gli impedì di rimanere a lungo in uno stesso luogo e, alla fine della guerra, i giorni in cui aveva avuto un ruolo politico importante divennero solo un lontano ricordo.