- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

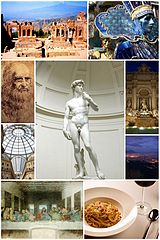

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

I millenni sono una collana editoriale di alto livello, fondata nel 1947 da Cesare Pavese e pubblicata da Giulio Einaudi Editore. Considerata la collana "ammiraglia" della casa editrice, ospita «classici da riscoprire o riproporre a una lettura attuale»; si contraddistingue per il respiro internazionale e l'assenza di vincoli geografici e temporali nella scelta dei titoli. Ideata personalmente da Pavese nel 1945 e da lui stesso diretta fino alla sua morte nel 1950, sostituì la collana Giganti varata nel 1942, ma uscita col solo titolo Le confessioni d'un italiano di Ippolito Nievo. Vi sono pubblicati generi letterari diversi: classici d'ogni tempo e di ogni paese, opere poetiche, saggi di storia, racconti di viaggi e raccolte di fiabe. L'impostazione editoriale promossa da Pavese era quella di integrare la cultura antica con quella contemporanea secondo la felice formula: «rendere contemporaneo Omero e insieme "classico" Hemingway». Dopo la morte di Pavese, la collana fu diretta da Daniele Ponchiroli, che incrementò e ampliò le pubblicazioni annue, presentate in una veste filologica, linguistica e grafica innovativa; divenne più forte l'attenzione all'Ottocento, mentre diminuirono i contemporanei. Un tratto emblematico fu l'attenzione per le fiabe, culminata nella pubblicazione delle Fiabe italiane di Italo Calvino. Ponchiroli entrò all'Einaudi per occuparsi assieme a Carlo Muscetta del Parnaso italiano, una serie di 11 volumi all'interno de I millenni, pubblicati fra il 1954 e il 1969. In seguito, la collana fu diretta da Carlo Carena. Numerati fino al n.57 del 1962, I millenni hanno poi assunto nuova veste e perduto la numerazione. Dagli anni sessanta la preziosa collana è definita anche dalla sue proprietà materiali: la carta usata è quella della cartiera Fedrigoni di Verona, produttore leader a livello mondiale nel settore della carta di lusso; i volumi sono tutti caratterizzati da un ricco apparato illustrativo e sono elegantemente rilegati in tela editoriale bianca con sovraccoperta illustrata a stampa, un'ulteriore protezione in acetato trasparente e cofanetto rigido coi piatti anch'essi illustrati a stampa e i tagli in tela marrone; il taglio superiore delle pagine è colorato di marrone e dello stesso colore è il nastrino segnalibro. Molti titoli vengono presentati, dopo qualche tempo, anche in altre collane einaudiane. Il responsabile odierno della collezione I millenni è Mauro Bersani.

Alberto Magno di Bollstädt, O.P., detto Doctor Universalis, conosciuto anche come Alberto il Grande o Alberto di Colonia (Lauingen, 1206 – Colonia, 15 novembre 1280), è stato un vescovo cattolico, scrittore e filosofo tedesco appartenente all'ordine domenicano. È considerato il più grande filosofo e teologo tedesco del medioevo sia per la sua grande erudizione che per il suo impegno nel tenere distinto l'ambito filosofico da quello teologico. Tra le discipline di cui è stato grande studioso ci sono la logica, la fisica, l'astronomia, la biologia, la mineralogia, la chimica, oltre che le discipline filosofiche. Egli ha consentito all'Occidente, come fecero anche Severino Boezio e Giacomo da Venezia, di penetrare nei testi di Aristotele. Fu, inoltre, il maestro di Tommaso d'Aquino. La Chiesa cattolica lo venera come santo protettore degli scienziati e dottore della Chiesa.

Il termine persona proviene dal latino persōna, e questo probabilmente dall'etrusco phersu (‘maschera dell'attore', ‘personaggio’), il quale procede dal greco πρóσωπον [prósôpon]. Il concetto di persona è un concetto principalmente filosofico, che esprime la singolarità di ogni individuo della specie umana in contrapposizione al concetto filosofico di “natura umana” che esprime ciò che hanno in comune. Il significato attuale di persona ha origine nelle controversie cristologiche dei secoli IV e V. Nel corso del dibattito tra le differenti scuole teologiche, si svilupparono concetti fino allora sconosciuti. Si cercava di disporre di strumenti di pensiero filosofico, attraverso i quali mantenere un dibattito intellettuale onesto e rigoroso circa i dogmi riferiti al Λóγος (Logos: “Parola”), e che permettessero di chiarire le differenze o similitudini di questi con Dio Padre. Per questo la filosofia prese in prestito dal teatro greco il termine πρόσωπον [prósôpon], e lo trasformò in un termine filosofico, definendo il Λóγος (Logos) come Persona divina. Per affinità, il concetto fu in seguito applicato allo Spirito Santo, agli angeli e agli uomini. In ambito filosofico, si definisce persona un essere dotato, nella concezione moderna almeno potenzialmente, di coscienza di sé e in possesso di una propria identità. L'esempio più evidente di persona - per alcuni l'unico - è la persona umana. La nozione di "persona" è anche oggetto degli approfondimenti propri dell'antropologia filosofica.

La metafisica è quella parte della filosofia che, andando oltre gli elementi contingenti dell'esperienza sensibile, si occupa degli aspetti più autentici e fondamentali della realtà, secondo la prospettiva più ampia e universale possibile. Essa mira allo studio degli enti «in quanto tali» nella loro interezza, a differenza delle scienze particolari che, generalmente, si occupano delle loro singole determinazioni empiriche, secondo punti di vista e metodologie specifiche. Nel tentativo di superare gli elementi instabili, mutevoli, e accidentali dei fenomeni, la metafisica concentra la propria attenzione su ciò che considera eterno, stabile, necessario, assoluto, per cercare di cogliere le strutture fondamentali dell'essere. In quest'ottica, i rapporti tra metafisica e ontologia sono molto stretti, tanto che sin dall'antichità si è soliti racchiudere il senso della metafisica nell'incessante ricerca di una risposta alla domanda metafisica fondamentale «perché l'essere piuttosto che il nulla?».All'ambito della ricerca metafisica tradizionale appartengono problemi quali la questione dell'esistenza di Dio, dell'immortalità dell'anima, dell'essere "in sé", dell'origine e il senso del cosmo, nonché la questione dell'eventuale relazione fra la trascendenza dell'Essere e l'immanenza degli enti materiali (differenza ontologica).

Sir Isaac Newton (citato anche come Isacco Newton) (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 25 dicembre 1642 – Londra, 20 marzo 1726) è stato un matematico, fisico, filosofo naturale, astronomo, teologo, storico e alchimista inglese, considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, ricoprendo anche il ruolo di direttore della zecca inglese e quello di Presidente della Royal Society. Noto soprattutto per il suo contributo alla meccanica classica, contribuì in maniera fondamentale a più di una branca del sapere, occupando una posizione di grande rilievo nella storia della scienza e della cultura in generale, con il suo nome che è associato a una grande quantità di leggi e teorie ancora oggi insegnate: si parla così di dinamica newtoniana, di leggi newtoniane del moto, di legge di gravitazione universale; più in generale ci si riferisce al newtonianesimo come a una concezione del mondo che ha influenzato la cultura europea per tutto il Seicento. Attratto dalla filosofia naturale, ben presto cominciò a leggere le opere di Cartesio, in particolare La geometria del 1637, in cui le curve sono rappresentate per mezzo di equazioni; negli anni in cui era studente a Cambridge alla cattedra presiedevano due figure di grande rilievo, Isaac Barrow e Henry More, che esercitarono una forte influenza sul ragazzo; negli anni seguenti, costruì le sue scoperte matematiche e sperimentali facendo riferimento a un gruppo ristretto di testi: pubblicò i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica nel 1687, opera nella quale descrisse la legge di gravitazione universale e, attraverso le sue leggi del moto, costruì le regole fondamentali per la meccanica classica, condividendo con Gottfried Wilhelm Leibniz la paternità dello sviluppo del calcolo differenziale o infinitesimale. Contribuì alla rivoluzione scientifica e al progresso della teoria eliocentrica: a lui si deve la sistematizzazione matematica delle leggi di Keplero sul movimento dei pianeti; oltre a dedurle matematicamente dalla soluzione del problema della dinamica applicata alla forza di gravità (problema dei due corpi) ovvero dalle omonime equazioni di Newton, egli generalizzò queste leggi intuendo che le orbite (come quelle delle comete) potevano essere non solo ellittiche, ma anche iperboliche e paraboliche, dimostrando anche che le medesime leggi della natura governano il movimento della Terra e degli altri corpi celesti. Fu il primo a dimostrare che la luce bianca è composta dalla somma (in frequenza) di tutti gli altri colori, avanzando l'ipotesi che la luce fosse composta da particelle, dando così vita alla teoria corpuscolare della luce, in contrapposizione alla teoria ondulatoria della luce patrocinata dall'astronomo olandese Christiaan Huygens e dall'inglese Thomas Young e corroborata alla fine dell'Ottocento dai lavori di Maxwell e Hertz; la tesi di Newton trovò invece conferme, circa due secoli dopo, con l'introduzione del quanto d'azione da parte di Max Planck (1900) e con l'articolo di Albert Einstein (1905) sull'interpretazione dell'effetto fotoelettrico a partire dal quanto di radiazione elettromagnetica, poi denominato fotone; queste due interpretazioni coesisteranno nell'ambito della meccanica quantistica, come previsto dal dualismo onda-particella.

La cultura italiana è il patrimonio collettivo di conoscenze proprio dell'Italia. Fulcro dell'Impero romano e sede della Chiesa cattolica, punto d'incontro di molte civiltà mediterranee, culla di numerosi movimenti artistici, l'Italia è fin dall'antichità tra i più fiorenti centri culturali d'Europa. Dal punto di vista del patrimonio storico e artistico, l'Italia è il paese che possiede la più alta presenza di siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO: sono 55 su un totale di 1121 (luglio 2020), ovvero, più del 5% del totale mondiale, e una stima dice che il paese ha più della metà dei tesori d'arte del mondo. Secondo la Corte dei conti, l'Italia possiede 4.976 musei. Si contano anche 479 siti archeologici, 5.000 beni culturali, 12.609 biblioteche, 46.025 beni architettonici vincolati, 65.431 chiese, 1.500 monasteri, 40.000 castelli assortiti, torri e fortezze, 30.000 dimore storiche, 4.000 giardini, 1.000 principali centri storici.