- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La Quaresima è una delle ricorrenze che la Chiesa cattolica e altre chiese cristiane celebrano lungo l'anno liturgico. È un periodo di circa quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua; secondo il rito romano inizia il Mercoledì delle Ceneri e si conclude il Giovedì santo, mentre secondo il rito ambrosiano parte dalla domenica successiva al Martedì grasso e si conclude il Giovedì santo con l'inizio del Triduo pasquale. Tale periodo è caratterizzato dall'invito alla conversione a Dio. Sono pratiche tipiche della quaresima il digiuno ecclesiastico e altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità. È un cammino che prepara alla celebrazione della Pasqua, che è il culmine delle festività cristiane. Ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima del suo ministero pubblico. È anche il periodo in cui i catecumeni vivono l'ultima preparazione al loro battesimo.

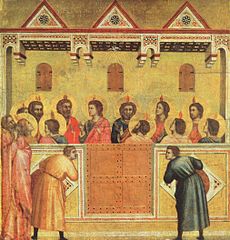

Pentecoste (in greco antico: πεντηκοστή [ἡμέρα], pentecosté [hēméra], cioè "cinquantesimo [giorno]") è una festa cristiana in cui viene celebrata l'effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù, e la nascita della Chiesa. Cade nel cinquantesimo giorno a partire dal giorno di Pasqua compreso (da cui il nome), di domenica, vale a dire alla fine della settima settimana dopo quella pasquale, ed è quindi una festa mobile, dipendente dalla data della Pasqua. Festeggia soprattutto l'inizio del raccolto, poi come secondo significato si festeggia il dono della legge. Pentecoste è inoltre l'antico nome greco della festività ebraica di Shavuot, che rappresenta una festa di ringraziamento.

La messa o celebrazione eucaristica è una liturgia propria di diverse Chiese cristiane. La celebrazione eucaristica è tipica della Chiesa cattolica, delle Chiese veterocattoliche, della Chiesa ortodossa, delle Comunità anglicane di tradizione anglo-cattolica, e di alcune comunità luterane che riservano al sacramento dell'eucaristia un ruolo preponderante nella vita della Chiesa stessa. Il termine viene usato dai cattolici di rito latino, e deriva dalla parola latina missa che viene pronunciata dal diacono nel rito romano in latino, quando congeda i fedeli dicendo: Ite, missa est. Prima che si diffondesse l'uso di questo nome, il rito eucaristico nelle Chiese di lingua latina era designato con varie espressioni, tra le quali Fractio panis ('lo spezzare del pane'), dal nome di uno dei gesti-chiave della liturgia stessa.

Il concilio di Nicea, tenutosi nel 325, è stato il primo concilio ecumenico cristiano. Venne convocato e presieduto dall'imperatore Costantino I, il quale intendeva ristabilire la pace religiosa e raggiungere l'unità dogmatica, minata da varie dispute, in particolare sull'arianesimo; il suo intento era anche politico, dal momento che i forti contrasti tra i cristiani indebolivano anche la società e con essa lo Stato romano. Con queste premesse, il concilio ebbe inizio il 20 maggio del 325. Data la posizione geografica di Nicea, la maggior parte dei vescovi partecipanti proveniva dalla parte orientale dell'Impero.

La Chiesa ortodossa, talvolta indicata anche come Chiesa ortodossa orientale, Chiesa cristiana d'Oriente o Chiesa cattolica ortodossa, è una comunione di Chiese cristiane nazionali, che sono o autocefale (cioè il cui capo non riconosce alcuna autorità religiosa in terra al di sopra di sé) o autonome (cioè dipendenti da un patriarcato, ma da esso distinte). Delle Chiese autocefale, nove sono patriarcati, storici o moderni. Come è indicato nelle pubblicazioni del Dipartimento di Statistiche delle Nazioni Unite, le denominazioni usate dai vari stati per indicare le religioni non sono uniformi. Così i cattolici sono identificati come "cattolici" in Portogallo, ma "cattolici romani" in Germania, e il termine "ortodosso", che in Etiopia indica soprattutto appartenenza alla Chiesa ortodossa etiope, una delle Chiese ortodosse orientali, in Romania indica soprattutto l'essere membri della Chiesa ortodossa romena, una delle Chiese che in inglese e tedesco sono anch'esse chiamate orientali (usando però Eastern, un vocabolo distinto da Oriental, anche se sinonimo), ma che in lingue che non dispongono di una simile coppia di sinonimi sono chiamate bizantine o calcedonesi. Queste ultime lingue attualmente riservano l'aggettivo "orientali" per le Chiese che non accettano il Concilio di Calcedonia.La Chiesa ortodossa, erede della cristianità dell'antico Impero romano, ridotto poi in quello chiamato dagli storici l'Impero bizantino, è ora suddivisa negli antichi quattro Patriarcati storici di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme della Pentarchia (senza il quinto, d'Occidente) e in diverse altre chiese autocefale (delle quali non tutte si chiamano patriarcati). Essa ritiene che solo al proprio interno, quindi in via esclusiva, sussista la continuità della Chiesa universale fondata da Gesù Cristo (proprio come lo ritiene, da parte sua, la Chiesa cattolica romana).

La Chiesa cattolica (dal latino ecclesiastico catholicus, a sua volta dal greco antico καθολικός, katholikòs, cioè "universale") è la Chiesa cristiana che riconosce il primato di autorità al vescovo di Roma, in quanto successore dell'apostolo Pietro sulla cattedra di Roma. I suoi fedeli vengono chiamati cristiani cattolici. Formata da 24 Chiese sui iuris, la Chiesa latina in Occidente e 23 Chiese di rito orientale, che sono in comunione con il Pontefice, il nome richiama l'universalità della Chiesa fondata a partire dalla predicazione di Gesù Cristo e dei suoi Apostoli, costituita dal "Popolo di Dio" a sua volta formato da "tutte le nazioni della terra", la quale viene dichiarata sussistere in modo perfetto nella Chiesa cattolica visibilmente organizzata, e nella comunione dei battezzati (non macchiati dai peccati di eresia o di apostasia) senza tuttavia negare, almeno a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la presenza di elementi di verità nelle altre Chiese cristiane separate da essa con le quali ritiene invece di dover perseguire un'azione ecumenica e il riconoscimento di valori spirituali presenti nelle altre religioni. La formula latina subsistit in, impiegata dalla Lumen gentium, fu oggetto di molteplici interpretazioni e successivamente chiarita nel suo significato autentico dal dialogo fra la Conferenza episcopale spagnola e la Congregazione per la dottrina della fede, e nella dichiarazione Dominus Iesus. Tra le Chiese cristiane, secondo le statistiche, al 2007 contava il maggior numero di fedeli a livello mondiale, circa 1,2 miliardi, con un'alta percentuale in Europa e nelle Americhe.

La casherut (o kasherùt, in ebraico: כַּשְׁרוּת?, letteralmente adeguatezza) indica, nell'accezione comune, l'idoneità di un cibo a essere consumato dal popolo ebraico secondo le regole alimentari stabilite nella Torah, come interpretate dall'esegesi del Talmud e come sono codificate nello Shulchan Aruk. Il cibo che risponde ai requisiti di kasherut è definito kashèr (in ebraico כָּשֵׁר, letteralmente adatto, e in questo caso "adatto alla consumazione"); in italiano, anche nella forma parzialmente adattata cascer. A causa del gran numero di leggi che regolano la kasherut e della complessa casistica, per preparare un pasto kasher è necessaria una grande dimestichezza con le varie regole; questa è la ragione per cui nei ristoranti kasher e negli stabilimenti industriali kasher è presente un sorvegliante (detto Mashghiah, משגיח) che ha il compito di vegliare sul rispetto di dette norme al fine di garantire al consumatore la kasherut del cibo.La maggior parte delle leggi fondamentali della kasherut deriva dalla Torah, nei libri del Levitico e Deuteronomio. Dettagli e applicazione pratica, tuttavia, sono fissati nella Legge orale (in ultimo codificata nella Mishnah e nel Talmud) ed elaborati nella letteratura rabbinica successiva. Sebbene la Torah non indichi il fondamento logico della maggior parte delle leggi kasherut, molte ragioni sono state proposte, comprese quelle filosofiche, pratiche e igieniche. Il cibo, per essere consumato secondo le regole alimentari ebraiche, deve soddisfare vari criteri tra cui: la natura del cibo; la preparazione del cibo; per i cibi di origine animale, le caratteristiche dell'animale stesso.Tra le numerose leggi che formano parte della kasherut ci sono le proibizioni della consumazione di animali impuri (come il maiale, i crostacei/molluschi, la maggioranza degli insetti con l'eccezione di certe specie di locuste kasher), commistioni di carne e latte, e il comandamento della macellazione rituale di mammiferi e uccelli secondo una procedura chiamata shechitah. Esistono inoltre leggi che riguardano i prodotti agricoli che potrebbero incidere sulla idoneità degli alimenti di consumo. Le limitazioni nell'uso di vegetali sono esplicitamente catalogate nella Torah e accuratamente descritte nella letteratura halakhica. Alcune di esse sono limitate al raccolto della Terra d'Israele: per essere atto al consumo, deve essere sottoposto a una serie di prelievi, denominati genericamente Terumot Vemaaserot; inoltre, il raccolto del settimo anno del ciclo sabbatico è soggetto a ulteriori restrizioni. Altre limitazioni riguardano anche i prodotti coltivati all'infuori della Terra d'Israele: per esempio, il divieto di mangiare il prodotto chadash (חדש, lett. "nuovo [grano]") delle cinque specie di cereali. Il divieto di Orlah vieta i frutti prodotti dall'albero durante i primi due anni (vigono regole speciali anche per il terzo anno). Una cura particolare viene portata all'eliminazione di vermi e altri intrusi dagli alimenti di origine vegetale. Nel secolo scorso, si sono sviluppate numerose organizzazioni rabbiniche che certificano prodotti, produttori e ristoranti kasher, di solito con un simbolo (chiamato hechsher) per indicarne la relativa idoneità. Attualmente gli ebrei americani (seconda popolazione ebraica più numerosa del mondo, dopo Israele), hanno circa un sesto della propria popolazione che osserva la consumazione kasher, mentre molti altri si astengono da alcuni cibi non kasher, soprattutto dal maiale.

Candelora è il nome con cui è popolarmente nota in italiano (ma nomi simili esistono anche in altre lingue) la festa della Presentazione al Tempio di Gesù (Lc 2,22-39), celebrata dalla Chiesa cattolica il 2 febbraio. Nella celebrazione liturgica si benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi. Fino alla riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II, e tuttora nella forma straordinaria del rito romano, la festa era (ed è) chiamata Purificazione della Beata Vergine Maria. La riforma volle riportare la festa all'originale evento: la celebrazione della Presentazione al tempio del Signore, rimasta invariata nella chiesa ortodossa. La festa viene osservata anche dalla Chiesa ortodossa e da diverse chiese protestanti. In molte zone e in diverse confessioni è tradizione comune che i fedeli portino le proprie candele alla chiesa locale per la benedizione.