- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Si definiscono scrittori vociani quegli scrittori di prosa ma anche di poesia che durante il primo Novecento dimostrarono il desiderio di provare una nuova sperimentazione di linguaggio che superasse la tradizione dell'Ottocento. La maggior parte di questi scrittori proveniva dall'esperienza della rivista La Voce e si riconoscevano nel suo programma che esaltava il rinnovamento della cultura e delle lettere; molti di loro si riconoscevano per le proprie posizioni interventiste e cercarono di vivere la prima guerra mondiale non solo attivamente ma anche a livello letterario. Costoro, spinti dalla necessità di abbandonare tutti gli schemi tradizionali della narrazione dell'Ottocento, da quella del naturalismo e del verismo a quella psicologica, sperimentano un tipo di scrittura frammentata e di breve misura. Le tematiche di questi scrittori sono di carattere autobiografico e tendono, più che a raccontare, a testimoniare una esistenza che rifiuta l'oggettività e mette in risalto una forte tensione etica e una sentita inquietudine morale. La narrazione viene così ad essere spezzettata e anche il linguaggio, che utilizza diversi codici linguistici, più che raccontare esprime e testimonia. Come scrivono Giovanna Bellini e Giovanni Mazzoni: "... le tematiche che impegnano questi autori non sono trasferibili in una dimensione narrativa tradizionale, poiché appartengono all'ambito dell'autobiografia morale, del privato. La confessione autobiografica tende a cogliere l'attimo, a fissarlo con grande evidenza in una dimensione temporale che trascura lo svolgimento, i tempi lunghi dello sviluppo delle situazioni; in modo analogo l'impegno descrittivo è spesso una ricerca impressionistica del particolare, che viene avulso dal contesto ed enfatizzato. Oppure il ricordo si materializza in alcune immagini isolate che la coscienza dello scrittore amplia e articola. È chiaro che scelte tematiche di questo tipo comportavano l'impossibilità di trovare espressione in un romanzo tradizionale, anche perché presupponevano un atteggiamento culturale ed esistenziale di rifiuto dell'oggettività". Tra gli scrittori vociani possono essere annoverati Piero Jahier, Scipio Slataper, Ardengo Soffici, Giani Stuparich, Giuseppe Prezzolini, Giovanni Papini, Carlo Linati, Alfredo Panzini, Giuseppe Antonio Borgese, Camillo Sbarbaro, Clemente Rebora, Dino Campana, Renato Serra e Arturo Onofri.

Arturo Reghini (Firenze, 12 novembre 1878 – Budrio, 1º luglio 1946) è stato un matematico, filosofo ed esoterista italiano.

Il Gruppo di Ur è stato un sodalizio esoterico italiano rivelatosi a partire dal 1927, dal quale prese il nome la serie, a cadenza mensile, dei fascicoli di "UR" (1927-28). Il nome viene dall'espressione fonetica u-r esistente nel caldeo e nel runico col significato rispettivamente di fuoco e toro o ariete, e come prefisso "ur" nel tedesco a indicare qualcosa di primigenio, di antico.

Ottorino Respighi, Accademico d'Italia (Bologna, 9 luglio 1879 – Roma, 18 aprile 1936), è stato un compositore, musicologo e direttore d'orchestra italiano, noto soprattutto per una serie di poemi sinfonici dedicati a Roma: la Trilogia romana. Appartiene al gruppo di musicisti reali artefici del rinnovamento della musica italiana di quegli anni, noti come "generazione dell'Ottanta", insieme ad Alfredo Casella, Franco Alfano, Gian Francesco Malipiero e Ildebrando Pizzetti.

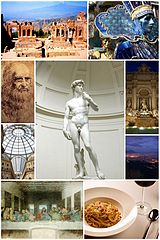

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Con il termine ermetismo si intende non un vero e proprio movimento letterario del Novecento, ma un atteggiamento assunto da un gruppo di poeti. Il termine, adottato da Francesco Flora nel 1936, rimanda ad una concezione mistica della parola poetica perché fa riferimento alla figura leggendaria e mistica di Ermete Trismegisto (Ermes il tre volte grandissimo) risalente al periodo ellenistico, al quale erano stati attribuiti testi filosofico-misterici e spirituali del II-III secolo d.C., che si ispirava all'antica sapienza egizia, celata nell'enigmatico linguaggio dei geroglifici. Tuttavia un possibile legame si può trovare anche verso Ermete, dio delle scienze occulte, proprio per sottolineare la difficoltà di comprensione di questo genere di poesia. Nel 1938 Carlo Bo pubblicò un saggio su Il Frontespizio, Letteratura come vita, contenente i fondamenti teorico-metodologici della poesia ermetica.

La cultura italiana è il patrimonio collettivo di conoscenze proprio dell'Italia. Fulcro dell'Impero romano e sede della Chiesa cattolica, punto d'incontro di molte civiltà mediterranee, culla di numerosi movimenti artistici, l'Italia è fin dall'antichità tra i più fiorenti centri culturali d'Europa. Dal punto di vista del patrimonio storico e artistico, l'Italia è il paese che possiede la più alta presenza di siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO: sono 55 su un totale di 1121 (luglio 2020), ovvero, più del 5% del totale mondiale, e una stima dice che il paese ha più della metà dei tesori d'arte del mondo. Secondo la Corte dei conti, l'Italia possiede 4.976 musei. Si contano anche 479 siti archeologici, 5.000 beni culturali, 12.609 biblioteche, 46.025 beni architettonici vincolati, 65.431 chiese, 1.500 monasteri, 40.000 castelli assortiti, torri e fortezze, 30.000 dimore storiche, 4.000 giardini, 1.000 principali centri storici.

Carlo Bo (Sestri Levante, 25 gennaio 1911 – Genova, 21 luglio 2001) è stato un critico letterario, traduttore, accademico e politico italiano. Considerato il maggiore studioso ispanista e francesista del Novecento in Italia, Carlo Bo fondò la Scuola per interpreti e traduttori nel 1951 e la IULM nel 1968, che oggi hanno sede principale a Milano, e a lui è intitolata l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Per antologia (dal greco ἄνϑος "fiore" e λέγω "raccolgo"; in latino: florilegium) s'intende una raccolta qualitativamente scelta e rappresentativa di brani di opere letterarie. Analogamente, il termine si usa in molte forme artistiche classiche come pittura e scultura o moderne come cinema e musica. Sinonimo di antologia è florilegio, mentre una crestomazia (dal greco χρηστός "utile" e μανθάνω "(io) imparo") è una raccolta di passi "utili" d'autori classici. Le persone che raccolgono i testi sono dette antologi.